• Opéra Bastille, première représentation du 27 janvier 2026, 19h30

• Prochaines représentations les 30/01, 2, 5, 11, 14, 17, 20, 23 et 26/02, 19h30 et 8/02, 14h30

• Photo : Anna Netrebko (copyright Benjamin Girette / OnP)

• Palais Garnier, Paris, 26 janvier 2026, 19h30

• Prochaines représentations les 6, 9, 12, 18, 21, 24 et 27/02, 19h30 et les 1er et 15/02, 14h30

• Photo : Bogdan Volkov (copyright Guergana Damianova/OnP)

Laurent Bury

• photo : Ludovic Tézier (Scarpia) et Saioa Hernández (Tosca) - Elisa Haberer / OnP

• 1er décembre à Paris, Théâtre des Champs-Élysée

• Prochaines représentations les 8, 10 et 12/12 (19 h 30) et 14/12 (17 h)

• Photo : Julie Fuchs (Edwige) et Sahy Ratia (Robinson) - (c) Vincent Pontet

• Le 12/12 à Paris, Salle Gaveau, récital de Muza Rubackyté

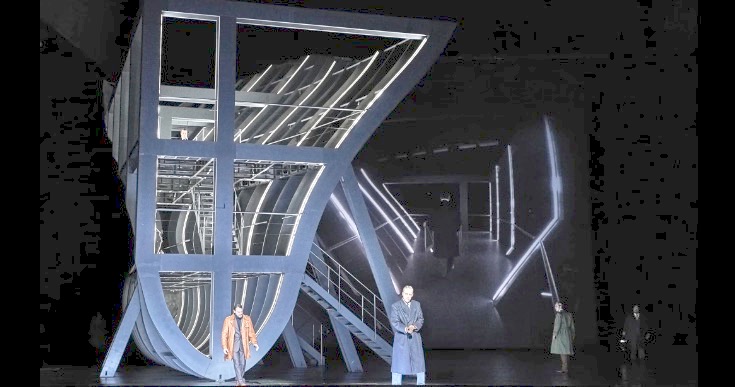

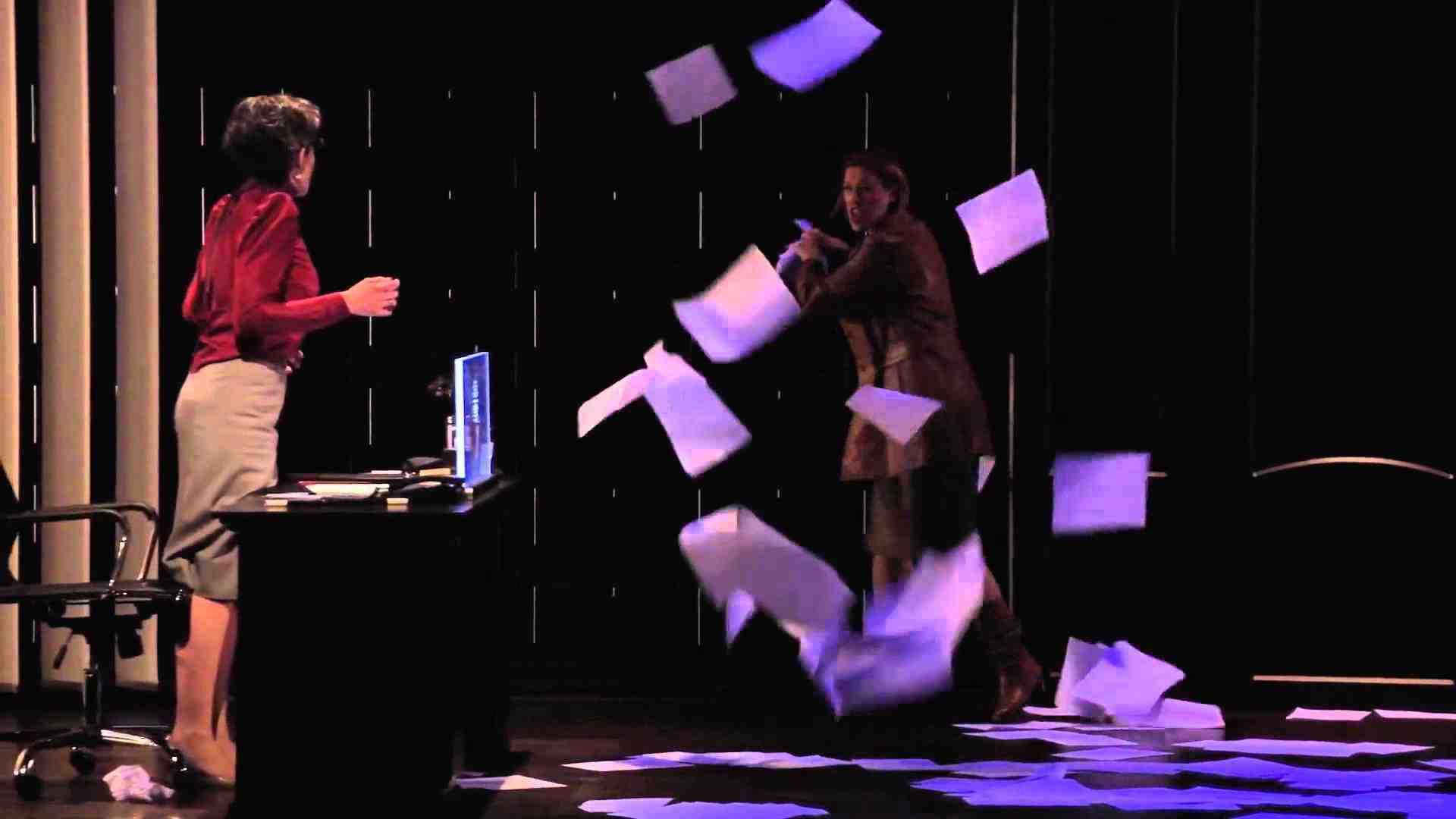

Énième tentative de mise en scène de la légende dramatique La Damnation de Faust d’Hector Berlioz (1846), celle de Silvia Costa pour le Théâtre des Champs-Élysées n’échappe pas à la déception. Pendant des années, cette Damnation était une merveilleuse pièce de concert qui, malgré son découpage en tableaux, possédait grâce à sa dramaturgie interne et à la force du texte adapté de Goethe par Gérard de Nerval, la capacité de permettre au spectateur de rêver son Faust. Une seule fois, en 2001, on a cru au miracle avec la mise en scène pour l’Opéra de Paris par Robert Lepage, metteur en scène canadien virtuose de la vidéo, des éclairages et de la direction d’acteurs. Le travail scénique proposé au Théâtre des Champs-Élysées par Silvia Costa qui signe une mise en scène brouillonne, une scénographie d’une grande laideur et des costumes sans imagination ne montre jamais au spectateur ce que le texte dit et vice versa. « Réinventer Faust « n’est pas une mince affaire, d’autant plus que l’idée de base – le héros est un ado un peu paumé vivant entouré de nounours dans une chambrette – fait vite long feu : rien ne permet à la légende d’exister scéniquement et tout distrait inutilement l’oreille.

« Kindermusic » 1CD, durée 57 minutes. HMM 905399. Harmonia Mundi - octobre 2025.

• Florent Albrecht en concert le 13/11 à Genève (Fondation-Musée Zoubov/"Mozart,Haydn & Cie") : L’Encyclopédie le 13/12 à Genève (Fondation-Musée Zoubov/Symphonies de Beethoven et Hummel)

Des contes de Nicklausse ?

• Salle Favart le 25 septembre 2025

• Prochaines représentations les 29 septembre, 1er et 3 octobre, 20h et 5 octobre, 15h

• Photo : Jean-Sébastien Bou (Lindorf/Coppélius/Miracle/Dapertutto) et Michael Spyres (Hoffmann) DR Stefan Brion

photo : © DR

Prochains concerts : le 5/09, Mahler par le Philh de Berlin, dir. K. Petrenko, 7/09, Verdi, Rossini par l’Orch de la Scala de Milan, dir. R. Chailly et 10 et 11/09, V. Lucas, Copland, Gershwin, Tower et Varèse par l’Orch de Paris, dir. K. Mäkelä

Le 10 juillet 2025, Reims, Cirque du manège

• En duo le 12/09 à Santar (Portugal) : « Bach Mirror »

• Vassilena Serafimova le 18/07 à Paris (Jardin des Tuileries), le 24/07 avec Rémi Delangle à Vendôme (Fest Quatuor à Vendôme) et le 27/07 avec Hélène Escriva à Menton (Palais de l’Europe)

• Thomas Ehnco avec D. Tepfer le 19/07 à Nancy (2 pianos) ; les 22/07 à Léognan, 24/07 à Monaco, 26/07 à La Romieu, 4/08 à Biarritz, 13/08 à Arradon, 20/09 à Hambourg, 24/09 à Sète et 29/09 à Paris (TCE) : « Mozart Paradox ».

Photo : © Frank Loriou / Sony Music

Paris (Philharmonie), 24 juin (photo ©) Arthur Elgort)

Alexandre Kantorow avec le SWR, dit. A. Orozco-Estrada les 10/07 à Freiburg (Brahms, Concerto pour piano n°1), 12 et 13/07 à Grenade (Brahms, Concertos pour piano 1 & 2) ; avec R. Capuçon (v) le 15/07 à Bad Kissengen (Brahms) ; avec R. Capuçon (v), L. Power et V. Julien-Laferrière le 16/07 à Wupperthal (Brahms) ; avec l'Orch. phil. de Marseille, dir. L. Foster le 22/07 à La Roque d'Anthéron (Brahms) ; avec le Scottish Ch. Orch.,dir. M. Emelyanychev le 25/07 à Londres (BBC Proms, Saint-Saëns) ; avec l'Orch du Fest de Verbier, dir. T. Currentzis le 31/07 à Verbier (Rachmaninov, Rhapsodie sur un thème de Paganini) ; avec le Phil. de Hong Kong, dir. J. Van Sweden le 31/08 à Amsterdam (Rachmaninov) ; récital Bach/Liszt, Medtner, Rachmaninov et Bach/Brahms le 4/09 à Hagen-Haus, Liechtenstein ; avec l'Orch phil royal, dir. V. Petrenko le 12/09 à Bucarest (Liszt) ; récital Bach, Liszt et Chopin le 20/09 à Sainte Marie du Mont ; avec l'Orch de Strasbourg, dir. A. M. Patino-Osorio le 26/09 à Strasbourg et 27/09 à Thaon-les-Vosges (Prokofiev, Concerto pour piano n° 3).

Prochaines représentations les 19, 22 et 28/05/2025 (19h) et 25/05/2025 (14h)

© Guergana Damianova / OnP : Asmik Grigorian (Suor Angelica) Karita Mattila (Zia Principessa) dans Sœur Angélique

Piano quantique

Piano quantiqueAvantage de la musique vivante : On profitait au « TCE » de deux « stars », Kit Armstrong, musicien surdoué et personnage fulgurant et romanesque, et le piano Steinway, somptueux outil, qui répondait aux moindres nuances du jeu du pianiste. Celui-ci ne se privait pas de passer en un instant d’un univers à un autre, d’une violence fulgurante à une douceur séraphique, ou de faire percevoir les voix complémentaires de sa main droite et de sa main gauche, en éloge et illustration du contrepoint. Kit Armstrong a une totale maitrise de son propos, et c’est un musicien « pédagogue ». Ici, la filiation de Bach à Chopin, puis à Rachmaninov. Armstrong qui, malgré son jeune âge, est aussi un compositeur prolifique, adore illustrer un répertoire débutant à Guillaume de Machaut, en passant par les virginalistes anglais, William Bird ou John Bull, en soulignant leur apport aux musiciens suivants, tout en jouant également des compositeurs contemporains. Michel Mollard, complice de Kit Armstrong dans la composition du programme de cette soirée compare malicieusement le pianiste au chat de Shrodinger, illustrant un paradoxe de la physique quantique qui est la propriété d’être en même temps dans deux lieux différents. La comparaison s’impose pour ce pianiste anglo-taiwanais, né en 1992, qui, à 20 ans, soutenait un master de mathématiques à Paris, après des études aux Etats unis et à Oxford. A 14 ans, une rencontre fortuite avec Alfred Brendel avait débouché sur « 4 heures de travail commun sur la sonate Les Adieux de Beethoven », puis le soutien indéfectible de Brendel. En 2012, Armstrong a racheté l’ancienne église de Hirson, dans l’Aisne, qui, depuis, abrite ses expériences musicales et accueille nombre de ses amis, chambristes ou chanteurs. Il vit aussi bien à Hirson qu’en Italie, en Autriche, partout où sa boulimie de musique, de rencontres et de partage trouve à s’exercer. Dernier projet en date, une « expédition Mozart » à travers l’Europe avec un groupe d’amis musiciens et chanteurs : treize dates à sillonner l’Europe entre le 18 avril 2024 et le 1er février dernier.

• Paris, Théâtre des Champs-Élysées, le 8 février. Photo DR

• En concert les 11/02 à Berlin (Philharmonie, avec Ensemble der Berliner Philharmoniker), 15/02 à Bamberg et 16/02 à Erlangen : Concerto en Fa de Gershwin avec Bamberger Philharmoniker, dir. B. de Billy ; 17/03 à Barcelone (Palau de la Músican) : récital Bach et Liszt ; 19/03 à Saint-Étienne (Théâtre Copeau) : Chopin, Liszt, Rachmaninov et Saint-Saëns ; 26/03 en récital à Bilbao ; 2/05 à Hirson (Église Sainte-Thérèse) : Semaine de la voix.

Paris, Théâtre des Champs-Élysées, le 11 décembre. Photo : © Vincent Pontet

• Représentations suivantes les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 décembre (20 h) à Lyon, Théâtre du Point du Jour.

• Der Silbersee (Le Lac d’argent) de Weill sur un livret de Georg Kaiser

Photo : Le Lac d'argent © Jean-Louis Fernandez

• « Birds » d’après Aventures et Nouvelles aventures de Ligeti et Eight songs for a Mad King de Peter Maxwell Davies par l’Ensemble Maja, dir., conception et piano Bianca Chillemi les 9 et 10 février (20 h) à l’Athénée Théâtre Louis Jouvet (Paris)

Photo : Crédit @Animata Beye

Photo : Lohengrin 23-24 © Charles Duprat - OnP

On peut aussi prendre un plaisir plus simple à entendre les grands tubes bernsteiniens, de West Side Story à Mahler, en passant par les opéras célèbres revisités par le maestro, de Carmen grisée par les volutes de fumée au Chevalier à la rose comme une grande déclaration d’amour à Vienne, le tout ponctué d’extraits de répétitions filmées, où Lenny himself révèle son art bien connu de « passeur de musique ».

Salle pleine (entrée gratuite sur réservation) réservant un triomphe au chef Ramon Theobald et à l’arrangeur Benjamin Laurent, aux huit chanteurs et aux huit instrumentistes et pianistes. Citation, dans le programme, de Samuel Beckett : « Enlacés, la tête dans les épaules, se détournant de la menace, ils attendent ». Godot/Bernstein ne viendra pas, mais l’attente aura été active, et fructueuse. Le spectacle se donne encore vendredi 30. Ne le manquez pas.

Crédit photo : (c) Studio J'adore ce que vous faites / OnP

Opéra-Comique, Paris, jusqu’au 1er juillet (Photo © Stefan Brion)

Opéra National de Paris – Bastille jusqu’au 15 juillet - En direct le 26 juin à 19h30 sur France.tv/Culturebox, dans les cinémas UGC, dans le cadre de « Viva l’Opéra ! », dans les cinémas CGR et des cinémas indépendants - Diffusion ultérieure sur une chaîne de France Télévisions et la plateforme de l’Opéra national de Paris – En différé le samedi 8 juillet sur France Musique à 20h

(Photo © Vincent Pontet / OnP)

Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, 8 et 9 juin – Festival ManiFeste, jusqu’au 1er juillet : manifeste.Ircam.fr

Orangerie du Château de Bois-Préau, Parc de Malmaison, 15h & 18h30, dimanche 28 mai 2023

(Photo © DR Opéra National de Lyon)

Photo©C Vincent Lappartient-Studio j'adore ce que vous faites !/OnP

François Lafon

Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Paris, 8 représentations jusqu’au 16 avril

Tournée à Dijon, Rouen, Avignon (décembre 2023), Massy (mars 2024) (Photo © Marie Pétry)

Opéra National de Paris-Bastille, jusqu’au 9 avril - En direct le 30 mars sur Arte concert, et avec le concours de FRA cinéma, dans les cinémas UGC, dans le cadre de leur saison « Viva l’Opéra ! » et dans des cinémas indépendants en France et en Europe, et ultérieurement dans le monde entier. Diffusion le 2 mai dans les cinémas CGR. Diffusion ultérieure sur Arte. En différé le 22 avril sur France Musique

(Photo © DR)

Théâtre de l’Athénéee-Louis-Jouvet, jusqu’au 18 février (Photo©Martin Noda)

Franck Mallet

Paris, Théâtre des Champs-Élysées, 26 janvier, 20h « Carte blanche à David Fray, I » Schubert, Wintereise D. 911

Peter Mattei (baryton) et David Fray (piano) (Photo : © DR)

• Prochains rendez-vous : le 31 mars (20h) : Schubert et Liszt par David Fray avec la participation de Jacques Rouvier ; 26 juin (20h) : Schubert par David Fray (piano) et Renaud Capuçon (violon)

Photo : Vincent Pontet / OdP

Photo : Danny Clinch /OnP

Opéra-Comique, Paris, jusqu’au 3 février (Photo © Stéphane Brion)

Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 22 janvier (Photo © DR)

Opéra-Comique, Paris, jusqu’au 25 décembre (Photo © Stéphane Brion)

Opéra Comique, Paris, jusqu'au 15 novembre (Photo ©Stéphane Brion)

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 5 novembre - En direct le 27 octobre sur L’Opéra chez soi et Medici.tv ainsi qu’au cinéma (Fra Cinéma, « Viva l’opéra » – En différé le 4 novembre à 21h sur Mezzo Live HD et le 30 novembre dans les cinémas CGR (Photo © Agathe Poupeney / OnP

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 8 octobre (Photo © Stéphane Brion) - En direct sur Arte Concert le 6 octobre à 20h - Sur France Musique le 22 octobre à 20h

Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 9 septembre. Concert du 8 sur France Musique pendant un an, gratuitement en streaming sur Medici.tv pendant 90 jours et sur Philharmonie Live pendant 6 mois (Photo © DR)

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 13 juillet (Photo © Charles Duprat / OnP

Athénée Théâtre Louis-Jouvet, 20 juin (Photo © Ph. Delval) - Au Midsummer Festival de Hardelot le 23 juin

Philharmonie de Paris - Cité de la Musique, salle des concerts, 8 juin - En différé sur France Musique le 22 juin, puis en streaming pendant trois ans - Festival ManiFeste, du 8 juin au 2 juillet : manifeste.ircam.fr (Photo © Bertrand Desprez)

Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 1er juin. César Franck au Festival Palazetto à Paris jusqu’au 19 juin. Opéra en concert : Phryné de ... Saint-Saëns le 11 juin à l'Opéra Comique (Photo © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 25 mai (Photo © Stefan Brion)

• prochains concerts Bach le 21/05 à Paris (Temple du Foyer de l’Âme) et le 31/05 à Ivry-sur-Seine (Médiathèque Antonin Artaud). (Photo © DR)

Opéra National de Paris – Palais Garnier, jusqu’au 19 mai – En différé sur France Musique le 1er juin (Photo © Sébastien Mathé / OnP)

Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, 21 avril - En différé sur Radio Classique le 8 mai à 21h (Photo © Annick Ramp)

Athénée Théâtre Louis-Jouvet, jusqu'au 15 avril (Photo © Xavier Lambours)

(*) www.unicef.fr/urgence

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 30 mars (Photo © Agathe Poupeney / OnP

François Lafon

Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, jusqu’au 11 décembre (Photo © Patrick Laffont De Lojo)

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 30 décembre. En différé sur France musique le 8 janvier 2022 à 20 heures dans le cadre de l'émission "Samedi à l'Opéra" (Photo © Charles Duprat/OnP)

Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet, Paris, jusqu'au 27 novembre. Tournée jusqu'au 1er octobre 2022 (Photo © Alban Van Wassenhove)

(Photo © DR)

A propos de super-héros, ne pas manquer la journée (colloque, masterclass, concert) consacrée le 6 octobre à l’Opéra Comique par le Centre Européen de Musique à la légendaire Pauline Viardot, dont Berlioz écrivait qu’en Leonore de Fidelio, « elle tenait toute la salle haletante sous le feu de son regard, par la véhémence de sa voix, l’énergie menaçante de son attitude ».

Athénée Louis-Jouvet, Paris, jusqu’au 30 juin (Photo © Christina Schmitt)

Théâtre du Châtelet, Paris, jusqu’au 23 juin, dans le cadre du 8ème festival Palazzetto Bru Zane (8 juin – 31 juillet) – Captation sur le site Opera on video (Photo©Eric Bouloumié)

Théâtre de l’Athénée, Paris. Pelléas et Mélisande, Powder Her Face, en alternance jusqu’au 20 juin (Photo © Magali Dougados)

Opéra-Comique, Paris, jusqu’au 10 juin. En direct sur Mezzo le 10 juin, en différé sur France Musique le 3 juillet.

(Photo © Stefan Brion)

Sous le titre Qui oserait encore se retourner ? le collectif Wipplay et l’Opéra Comique proposent du 5 mai au 16 juin un concours photo. « Sortir des enfers en juin 21 : quelles images pour en parler aujourd’hui, quel Orfeo serez-vous après ces mois reclus ? » Exposition des lauréats en septembre sur les grilles du théâtre. Pour tout savoir, c'est ici.

Opéra National de Paris Palais Garnier, jusqu’au 13 juin. Diffusion gratuite le 13 juin à 14h30 sur la plateforme maison L’Opéra chez soi et pendant 48h sur medici.tv. En différé sur France Musique le 19 juin

(Photo © Elisa Haberer/OnP)

Panthéon, place du Panthéon, Paris (Photo © DR)

Le ténor Kevin Amiel et la soprano Marie Perbost ne sont déjà plus des débutants, ils chantent extraverti, jouent sur leur présence efficace, ce qui séduit dans l’opéra italien (Donizetti) mais n’est pas toujours ad hoc ailleurs : on attend parfois un peu plus d’intériorité et de tempérance vocale (chez Massenet pour lui, chez Debussy pour elle).

Les trois nommés dans la catégorie Soliste instrumental complètent le plateau. Théotime Langlois de Swarte, si éblouissant dans le répertoire baroque (voir ici), se trouve un peu étouffé chez Mozart par le hautbois de Gabriel Pidoux : dans des transcriptions de La Flûte enchantée par Wolfgang himself (air de Papageno, deuxième air de la Reine de la nuit), celui-ci occupe magnifiquement un espace dont les résonances le favorisent. Et il récidive dans la Sonate pour hautbois de Saint-Saëns, pièce rare, où il fait merveille. Quant à la violoniste Raphaëlle Moreau, chez Chostakovitch (Pièces pour deux violons) comme dans un Nocturne de Lili Boulanger ou dans l’Elégie de Massenet, elle fait preuve d’une superbe musicalité et d’un caractère affirmé. Elle rayonne.

Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, jusqu’au 16 octobre

Prochaines représentations : 2, 4 et 6 octobre, Opéra national de Lorraine, Nancy ; 16, 18 et 20 novembre, Opéra de Dijon.

Photo : Görge le rêveur@Jean-Louis Fernandez

Côté Bach, des cantates of course, des Concertos pour trois et quatre clavecins avec Bertrand Cuiller, Violaine Cochard, Pierre Gallon et Olivier Fortin (rien que ça), et en clôture, la Passion selon Saint-Jean par Vox Luminis qui, depuis quelques années, s’épanouit bien dans l’Abbaye.

Et les autres ? Gli angeli avec un bouquet de Stabat Mater (Palestrina, Scarlatti, Pergolese et Pärt), Le Banquet céleste de Damien Guillon avec un oratorio de Stradella, Les Talens lyriques dans les Quatre Saisons de Vivaldi (une première) et puis, et puis... une vingtaine d’autres programmes, de quoi frissonner de plaisir pendant 8 jours.

(Photo : Philippe Herreweghe © Michel Garnier)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 1er mars (Photo © Christophe Raynaud de Lage)

Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, 14 février - 30ème Festival Présences, jusqu’au 16 février - Disponible sur www.francemusique.fr (Photo © Chris Christodoulou)

Le 13 février 2020, à Lyon 4e, Théâtre de la Croix-Rousse (Photo © Opéra de Lyon-Blandine Soulage)

Prochaines représentations : 15, 16, 18, 19, 20, 22 et 23 février, Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon, 4e

Festival Présences, Maison de Radio France, Philharmonie de Paris, du 7 au 16 février. Concerts en direct sur France Musique, disponibles en www.francemusique.fr (Photo © Christophe Abramowitz)

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 6 février. Le 15 février au Théâtre à l’Italienne de Saint-Dizier (Photo © Nicolas Descoteaux)

Châtelet, Paris, jusqu’au 31 janvier (Photo © Patrick Berger)

9ème Biennale de quatuors à cordes – Cité de la Musique/Philharmonie de paris, jusqu’au 19 janvier (Photo : Quatuor Goldmund © Gregor Hohenberg)

Fosse, Centre Georges Pompidou, Paris, les 10 et 11 janvier de 19h à 22h, 12 janvier de 17h à 20h (Spectacle en continu, durée de chaque cycle musical : 50 minutes) (Photo © Hervé Véronèse-Centre Pompidou)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 22 décembre. Diffusion ultérieure en différé sur France Musique (Photo © Stéphane Brion)

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 26 décembre. En direct au cinéma, sur Mezzo et Culture Box le 17 décembre, en différé le 25 janvier sur France Musique et ultérieurement sur France Télévisions (Photo © Agathe Poupeney / OnP)

Eglise Saint Roch Paris le 22 novembre (Photo © DR)

Paris – Cité de la musique, 20 novembre (Photo © Philharmonie de Paris)

Concours Long-Thibaud-Crespin 2019. - Palmarès 16 novembre en fin de soirée : www.long-thibaud-crespin.org › concours › piano-2019 (Photo : Kenji Miura © DR)

Théâtre Déjazet, Paris, jusqu’au 30 novembre (Photo © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 12 novembre - Versailles, Opéra Royal, les 23 et 24 novembre – En direct le 8 novembre sur Arte Concert, en différé ultérieurement sur France Musique (Photo © S. Brion)

Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 16 octobre (Photo © DR)

Opéra National de Paris – Amphithéâtre Bastille, 8 octobre (Photo © Cassandre Berthon)

Abbaye de Royaumont, Val d’Oise, 28 septembre (Photo : Laura Fernandez Granero © DR)

(Photo © Little Shao / OnP)

Maison de Radio France, Auditorium, 20 septembre. Disponible 30 jours sur francemusique.fr (Photo © DR)

Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, 4 septembre. Diffusé en direct sur Mezzo, Arte Concert et philharmonielive.tv (en streaming pour 6 mois) et sur Radio Classique (en streaming pour 3 mois) (Photo : Karina Canellakis © Mathias Bothor)

Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence, 15 juillet (Photo © DR)

Cité de la Musique, église Saint-Jacques-Saint Christophe, Paris, 29 et 30 juin – Disponible ultérieurement sur medici.tv et internet live.philharmoniedeparis.fr (Photo © Nieto)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 30 juin (Photo © S. Brion)

Bouffes du Nord, Paris, 17 juin (Photo © DR)

Opéra National de Paris - Palais Garnier, du 11 juin au 13 juillet – En direct sur Culturebox, Radio Classique et au cinéma le 21 juin (Fête de la musique) – Ultérieurement sur France 2 (Photo © Charles Duprat/OnP)

Théâtre Marigny, Paris, jusqu’au 15 juin (Photo © Frédéric Stéphan)

Manifeste 2019, du 1er au 29 juin. Lullaby Experience, les 1er et 2 juin (Photo © Quentin Chevrier)

Auditorium du Musée du Louvre, 24 mai (Photo © DR)

Franck Mallet

16 mai, Auditorium, Bordeaux (Photo © Éric Boulimié) Prochaines représentations 20 & 23 mai

Opéra de Lyon, jusqu’au 26 mai. DVD disponible chez Opus Arte, capté lors de la création au Covent Garden de Londres sous la direction de George Benjamin (Photo © Stofleth)

Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 10 mai. Disponible trois mois sur live.philharmoniedeparis.fr. Diffusion le 15 mai sur France Musique et disponible trois ans sur francemusique.fr (Photo : Matthias Pintscher © Frank Ferville)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 21 mai (Photo © Stefan Brion)

3 mai, Salle Élie de Brignac, Deauville (Photo © DR)

Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 27 avril (Photo © Bohumil Kostohryz)

Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, Paris – La Scala-Paris, 15 avril (Photo © Pierre Grosbois)

Opéra National de Paris-Bastille, jusqu’au 25 avril. En direct au cinéma le 16 avril (réalisation Stéphane Medge), diffusion ultérieure sur Mezzo. En différé sur France Musique le 12 mai (Photo © Bernd Uhlig / OnP)

Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 14 avril. Tournée (France, Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni, Russie, Belgique) jusqu’en mai 2020 (Photo © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu'au 9 avril. En différé sur France Musique le 28 avril (Photo © Stéphane Brion)

Opéra de Dijon - Auditorium, jusqu’au 28 mars - A venir sur Culturebox et Mezzo - DVD Warner en 2021 (Photo © Gilles Abegg - Opéra de Dijon)

La Scala-Paris, Festival international Chopin jusqu’au 23 mars.

Festival Rachmaninov et la musique russe, du 27 au 30 mars

(Photo:Ismaël Margain, Joseph Moog, Leonardo Pierdomenico, Tanguy de Williencourt©B. Millot, Thommy Mardo, DR)

MC 93, Bobigny, jusqu’au 23 mars - Les 2 Scènes, Besançon, du 3 au 5 avril – Théâtre Impérial de Compiègne le 26 avril – Maison de la culture d’Amiens, du 15 au 17 mai – MC2 Grenoble du 22 au 24 mai. Deux distributions en alternance (Photo © DR)

Bouffes du Nord, Paris, 2 et 3 février (Photo © Silvia Delmedico/Les Théâtres de la Ville de Luxembourg)

Théâtre de l’Athénée, 23 février (Photo : Stéphane Degout©DR)

Présences, festival de création musicale de Radio France, du 12 au 17 février (Maison de la Radio, cinéma le Balzac). Concerts retransmis par France Musique (Photo Wolfgang Rihm © DR)

Opéra du Rhin : Strasbourg jusqu’au 16 février, Mulhouse les 1er et 3 mars, Colmar le 9 mars. Nancy, Opéra, du 20 au 24 mars. Versailles, Opéra Royal, les 13 et 14 avril (Photo © Klara Beck)

François Lafon

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 12 février. En léger différé le 31 janvier sur Arte et Arte Concerts. En différé le 10 mars sur France Musique (Photo © Vincent Pontet / OnP)

Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu'au 23 février. En différé sur France Musique le 17 mars (Photo © Bernd Uhlig / OnP)

Théâtre de l’Athénée, 21 janvier. Diffusion ultérieure sur France Musique (Photo © Sarah Bouasse)

Ecole Normale de Musique, Salle Cortot, jusqu’au 26 janvier (Photo : Kojiro Okada © DR)

Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, 11 janvier. Concert disponible pendant six mois sur live.philharmoniedeparis.fr (Photo : Tabea Zimmermann © Marco Borgreve)

Seine Musicale, Boulogne-Billancourt, 21 décembre (Photo : Julie Prola © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 29 décembre (Photo © Vincent Pontet)

Les Concerts de Poche, Morsang-sur-Orge, 7 décembre

La Scala Paris, 30 novembre (Photo : United Instruments of Lucilin © Emile Henge)

(Photo © Jean-Louis Fernandez)

Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 19 octobre. Diffusion ultérieure sur France Musique

(Photo © Jean-François Leclercq)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 24 octobre. En direct sur Arte Concert le 18 octobre.

Diffusé ultérieurement sur France Musique (Photo © Pierre Grosbois)

Théâtre de l’Athénée, Paris. King Arthur, jusqu’au 7 octobre - Queen Mary, du 10 au 13 octobre (Photo © DR)

Bouffes du Nord, Paris, 1er octobre (Photo © DR)

Opéra National de Paris – Garnier, jusqu’au 17 octobre (Photo © Monika Rittershaus / OnP)

Opéra National de Paris - Bastille, jusqu'au 24 octobre. En direct au cinéma et sur Culturebox le 4 octobre. En différé sur France Musique le 21 octobre à 20h et sur France 3 ultérieurement (Photo © DR)

Orléans, Théâtre, vendredi 21 septembre, 20h30 (Photo © Cyrille Guir)

La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt, jusqu’au 26 septembre (Photo © A. Poupel)

Cité Musicale de Metz, Grande salle de l’Arsenal, 14 septembre (Photo © DR)

(Photo © Christophe Grémiot)

(photo :Justin Taylor © Sébastien Laval)

Gérard Pangon

(Photo © Lucie Favriou)

Gérard Pangon

(Photo © Léa Parvéry)

Opéra Comique, paris, jusqu’au 15 juillet. Tournée dans toute la France jusqu’en 2019 et au-delà (Photo©Pierre Grosbois)

Basilique de Saint-Denis, 26 juin. Festival de Saint-Denis, jusqu’au 5 juillet (Photo © HSBenjamin Suomela)

Théâtre d l’Athénée, Paris, 25 juin (Photo © Le Balcon)

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 29 juin (Photo©Nemo Perier Stefanovitch)

Opéra National de Paris – Palais Garnier, jusqu’au 12 juillet. En direct au cinéma et sur Culturebox le 19 juin

(Photo © Vincent Pontet/OnP)

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 12 juillet. En direct au cinéma et sur Cluturebox le 7 juin. En différé sur France Musique le 24 juin (Photo © Agathe Poupeney/OnP)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 14 juin. En direct sur Cluturebox le 12 juin (Photo©Pierre Grosbois)

Opéra de Lyon, jusqu’au 4 juin. En différé sur France Musique le 3 juillet (Photo © DR)

Musée d’Orsay, Paris, Festival baltique jusqu’au 29 mai. Exposition Âmes Sauvages. Le symbolisme dans les pays baltes jusqu’au 15 juillet (Photo © DR)

Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 15 mai. A voir sur Culturebox et les sites de la Philharmonie (live.philharmoniedeparis.fr) et de l’Opéra de Paris. Diffusion ultérieure sur France 3, Mezzo et TF1 (Photo © DR)

Théâtre de l’Athénée, Paris, 14 mai (Photo : E. Fardini-T. de Williencourt © DR)

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 23 mai. En différé sur France Musique le 27 mai (Photo © Emilie Brouchon/Opéra national de Paris)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 29 avril (Photo © Vincent Pontet)

Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 3 mai. Tournée (à ce jour) en France, Suisse, Italie, Grande-Bretagne, Grèce et Luxembourg jusqu’en 2020 (Photo © Patrick Berger)

Paris - 16 avril (Photo : Maria et Nathalia Milstein © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 5 avril. En différé le 15 avril à 20h sur France Musique (Photo © Vincent Pontet)

Opéra de Lyon, jusqu’au 5 avril (Photo © DR)

Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, 22 mars. Disponible en streaming sur les sites d’Arte Concert, de l’Orchestre et de la Philharmonie de Paris (Photo : Jubilant Sykes©DR)

Photo : (c) Felix Broede

Photo @ Oscar Vazquez

Photo : Pierre Grosbois

Opéra Comique, Paris. Le Mystère de l’écureuil bleu, jusqu’au 25 février. « Mon premier festival d’opéra », jusqu’au 11 mars (Photo © Vincent Pontet)

(Photo : Hanz-Werner Henze dans les années 70 © INTERFOTO/Alamy Stock Photo)

Présences, Radio France, jusqu’au 11 février (Photo © Claire Delamarche)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 11 février. En direct sur Mezzo Live HD et Culturebox le 9 février

(Photo © Pierre Grosbois)

En différé sur France Musique le 9 mai à 20h (Photo © Elisa Haberer/OnP)

Une jeune fille dont le père s’est suicidé est vendue à une maison de thé, lieu de prostitution. Rachetée par un mandarin, elle devient sa deuxième épouse et lui donne un enfant. Jalouse, la première épouse empoisonne son mari et s’approprie l’enfant pour profiter de l’héritage, puis soudoie un magistrat qui condamne à mort la jeune fille pour vol d’enfant et assassinat. Cette dernière ne doit son salut qu’à un coup de théâtre, car l’homme qui succède à l’empereur le jour de sa condamnation n’est autre que celui qu’elle avait rencontré brièvement comme jeune prostituée. Épris de justice, celui-ci fait éclater la vérité… et l’épouse.

(photo © Jean-Louis Fernandez ; à gauche Doris Lamprecht, à droite Ilse Eeren)

Biennale de quatuors à cordes, Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, jusqu’au 21 janvier

(Photo : Quatuor Ebène © Julien Mignot)

(Photo © Monika Rittershaus/OnP)

Philharmonie de Paris, grande salle Pierre Boulez, 22 décembre. En streaming pendant 12 mois sur les sites d’Arte Concert et de l’Orchestre de Paris. Diffusion ultérieure sur France Musique et Arte.tv. Disponible à partir du 1er janvier 2019 sur la nouvelle plateforme vidéo de France Musique, francemusique.fr/com (photo ©DR)

www.centredemusiquedechambre.paris

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 31 décembre. En direct le 12 décembre au cinéma, sur Culturebox et Medici, ultérieurement sur TF1 et France 3. En différé sur France Musique le 14 janvier 2018 à 20h

(Photo © Bernd Uhlig / Opéra de Paris)

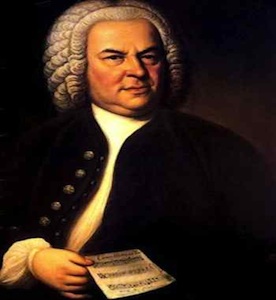

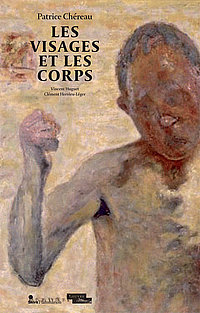

Bibliothèque-Musée de l’Opéra de Paris, Palais Garnier, du 18 novembre au 3 mars. Au Studio Bastille, du 19 au 26 novembre, projection des captations vidéo des spectacles mis en scène par Patrice Chéreau (Photo © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 14 novembre (Photo © Iko Freese)

Mardi 17 octobre, Théâtre Graslin, Nantes. (Photo : de gauche à droite : Logan Lopez Gonzalez (Amour), Chiara Skerath (Poppée) et Elmar Gilbertsson (Néron) ; ©Jef Rabillon)

Salle Cortot, Paris, 20 octobre (Photo © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 22 octobre (Photo © DR)

Vendredi 13 octobre, Cathédrale, Laon. (Photo : de gauche à droite : Vincent Bouchot, Édith Canat de Chizy et Adrien Perruchon ; crédit©Michel Debeusscher)

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 11 novembre. Sur Arte et Arte Concerts le 19 octobre à 20h55. En direct le même jour au cinéma. En audio sur France Musique le 29 octobre à 20h (Photo © Agathe Poupeney)

Cité de la Musique, Paris, Amphithéâtre, 12 octobre (Photo : John Chest © DR)

François Lafon

Week-end colombien, théâtre de l’Athénée-Louis-Jouvet, Paris, 6, 7, 8 octobre (Photo © Andres Gomez Sierra)

Fondation Louis Vuitton Neuilly-sur-Seine, 29 septembre. Diffusion sur Medici et Radio Classique (photo © DR)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 5 octobre. En direct sur Arte Concert le 29 septembre à 20h. Sur France Musique le 15 octobre à 20h (Photo © Pierre Grosbois)

Philharmonie de Paris, Grande salle Pierre Boulez, 22 septembre (Photo © Charles d'Hérouville)

Les 80 ans de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 15, 17, 17 septembre, Auditorium, Studio 104. Concert du 15 en streaming sur Arte Concert (pendant six mois) et francemusique.fr (Photo © C. Abramowitz/Radio France)

Maison de Radio France, Auditorium, 7 septembre. En streaming sur Arte Concert et Francemusique.fr. Ultérieurement sur Mezzo. (Photo © DR)

Festival de Sablé-sur-Sarthe, jusqu’au 27 août – La Sultane en replay sur Culturebox.fr - Les Indes galantes ultérieurement sur France Musique

(Photo : Héloïse Gaillard © Festival de Sablé)

Festival de La Roque d’Anthéron, 12 août (Photo © Christophe Grémiot)

Festival de La Roque d’Anthéron, 11 août (Photo : Lars Vogt © Christophe Gremiot)

Festival d’Aix-en-Provence, Théâtre de l’Archevêché, jusqu’au 21 juillet (Photo © Pascal Victor/Artcompress)

Festival d’Aix-en-Provence, Théâtre de l’Archevêché (Photo © Patrick Berger/Artcompress)

Festival d’Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence, jusqu’au 20 juillet (Photo © Patrick Berger/Artcompress)

Festival d’Aix-en-Provence, Théâtre du Jeu de Paume, jusqu’au 21 juillet. Tournée ultérieure, entre autres à Versailles et Saint-Denis (festival 2018) (Photo © Patrick Berger/Artcompress)

Festival Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence. Représentations ultérieures au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, à l’Opéra de Dijon et à l’Opéra de Bordeaux (Photo © Patrick Berger/Artcompress)

Bouffes du Nord, Paris, 16 juin (Photo © DR)

François Lafon

Bouffes du Nord, Paris, 11 juin. En différé sur France Musique le 27 juin à 20H. Reprise à l’Opéra de Reims le 10 novembre 2017 (Photo © Grégory Forestier)

Opéra National de Paris – Palais Garnier, jusqu’au 13 juillet. En direct au cinéma le 20 juin à 19h30, et sur Culturebox le 22, diffusion ultérieure sur France 3 (Photo © Vincent Pontet / OnP)

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 19 juin – En différé sur France Musique le 2 juillet (Photo © Pierre Grosbois)

Auditorium du Musée d’Orsay, Paris, 6 juin (Photo © DR)

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 20 mai (Photo © DR)

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 6 mai. Phèdre du 10 au 13 mai, Ajax du 17 au 20 mai (Photo © DR)

François Lafon

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 7 mai. Opéra Royal de Versailles les 8, 10 et 11 juin. Rencontre avec Jordi Savall et Louise Moaty le samedi 6 mai à 18h, dans le cadre de l’opération Tous à l’Opéra. En direct le 6 mai à 20h sur Mezzo Live HD (Photo © Vincent Pontet)

Seine musicale, Boulogne-Billancourt, 22 avril (Photo © DR)

Aux Bouffes, tout le contraire : première partie Schubert (Rondo brillant) / Brahms (1er Trio avec piano), comme un « avant » dont Pierrot lunaire sera l’« après » radical : exacerbation des rythmes et des timbres, narration plus « Sprech » que « melodie » de Marion Tassou – l’autre schönbergienne Française que les directeurs se disputent. Atmosphère militante, expressionnisme virtuose de l’ensemble dirigé du piano par Jean-François Heisser, où se distinguent le violoncelliste Victor Julien-Laferrière (déjà remarquable dans Brahms) et la flûtiste Kaisa Kortelainen. A venir (web-série et concert) sur le site la-belle-saison.com. Version Athénée jusqu’au 31 mars, pas d’enregistrement prévu, donc pas de confrontation a posteriori des deux options. Dommage : à qualité égale…

Bouffes du Nord, Paris, Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 31 mars (Photo © DR)

Opéra de Dijon - Auditorium, jusqu’au 25 mars. En version de concert à la Philharmonie de Paris le 3 avril

(Photo © Gilles Abegg/Opéra de Dijon)

En seconde partie - double signature chorégraphique d’Emilio Greco et Pieter C. Scholten (équipe directrice du BNM depuis 2014) -, Il Ballo delle Ingrate, le plus célèbre ballet de Monteverdi, connaît une actualisation farouche… à un mois de la présidentielle française. Ces Ingrates, châtiées pour avoir refusé de se soumettre aux dictats masculins dans l’original du livret de Rinuccini, devient dans le regard convergent du chorégraphe et du metteur en scène un manifeste contre l’oppression. Tout en respectant les indications scéniques du XVIIème siècle (bouche des Enfers, vêtement des Âmes Ingrates couleur cendre, gestes de lamentation, etc.), ils enrichissent l’espace sonore de fragments de discours des candidats à la présidence, et confient aux (très) jeunes danseurs des pancartes couvertes des habituels slogans creux délivrés en de telles circonstances. « C’est violent, mais cohérent », explique une spectatrice enthousiaste à ses amis, au sortir du spectacle. Chahutés, certainement… Mais l’art de Monteverdi aura toujours plus de sens que la banale harangue politique – et ces « Corpi Ingrati » valent surtout pour les audaces expressives de partitions restituées avec panache par Maria Cristina Kiehr et Anne Magouët (sopranos), Pascal Bertin (contreténor), Renaud Delaigue (basse) et Lluis Vilamajo (ténor), sous la férule d’un chef, organiste et claveciniste à son affaire. Restent le mouvement et les gestes des quatre danseurs du BNM, dont l’intensité fusionne avec la virulence du stilo recitativo du chant monteverdien.

(Photo © François Guery)

François Lafon

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 19 mars. Le Figuier blanc, Argenteuil, 26 mars

François Lafon

Opéra National de Paris – Garnier, jusqu’au 5 avril. En différé sur France Musique le 31 mai (Photo © Elena Bauer/OnP)

Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 4 mars (Photo © PR)

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 4 mars (Photo © Sébastien Gaxie)

François Lafon

François Lafon

Présences, Maison de Radio France, 18 concerts jusqu’au 19 février (Photo © DR)

Opéra National de Lyon, jusqu’au 3 février (Photo © Stofleth)

François Lafon

Opéra National de Paris – Palais Garnier, jusqu’au 19 février. En direct au cinéma le 16 février, et sur Mezzo et Mezzo Live HD le 23 février. En différé sur France Musique le 5 mars

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 18 février (changement de distribution à partir du 2 février) – En différé sur France Musique le 12 février (photo © DR)

Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 5 février. En tournée française jusqu’au 24 mars (Photo © Jean-Louis Fernandez)

François Lafon

Théâtre Gérard Philipe, Saint-Denis, jusqu’au 29 janvier, et en tournée française Photo © Guillaume Chapeleau

Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 8 janvier (Photo © Marcel Hartmann)

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 7 janvier Photo © DR

François Lafon

Bouffes du Nord, Paris, 12 décembre. L’Infini turbulent, sur Arte Concert

Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 25 décembre Photo © Guergana Damianova/Opéra de Paris

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 11 décembre

François Lafon

Opéra National de Paris Bastille, jusqu’au 23 décembre. En différé sur France Musique le 25 décembre (!!!) à 20h

François Lafon

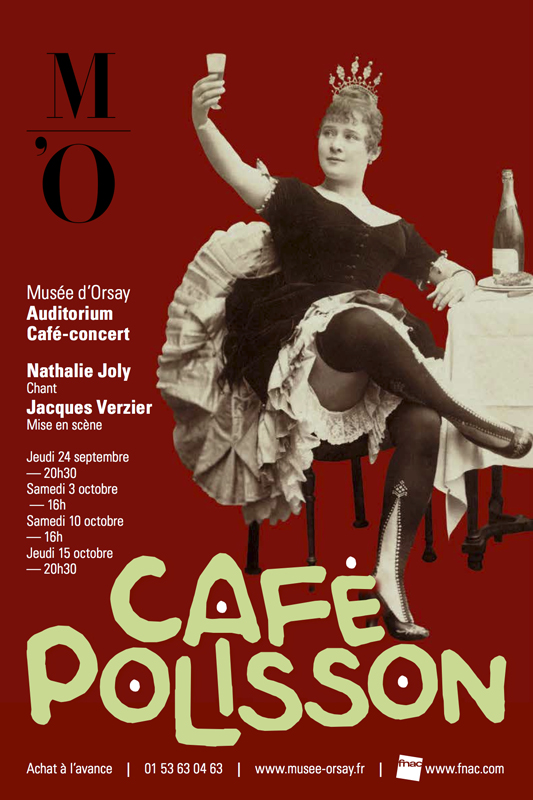

Salle Gaveau, Paris, 18 novembre. CD Moussorgski-Tchaïkovski-Rachmaninov (La Musica) Photo © DR

A l’Auditorium du Musée d’Orsay, parallèlement à l’exposition Spectaculaire Second Empire, Karine Dehayes et Delphine Haidan (« Deux mezzos sinon rien ») avec François Chaplin au piano, parcourent en lieder et mélodies, solos et duos, cette période où l’on dansait le cancan au bord du gouffre. Au programme : Schubert, Schumann et Liszt (l’influence allemande), Berlioz (inévitable), Gounod, Massenet et Delibes (l’ère bourgeoise) et bien sûr Offenbach, fou de l’Empereur plus subtil qu’il n’y paraît. Première partie aléatoire : les deux voix pas toujours ensemble, le pianiste plus soliste qu’accompagnateur. Et puis la Montgolfière s’envole, ou l’esprit descend (au choix) : François Chaplin donne, en guise d’interlude, un formidable Impromptu en sol mineur (D.899) de Schubert, Karine Deshayes retrouve son charisme (et sa diction) pour des Filles de Cadix (Delibes) d’anthologie, avant une Lettre de La Périchole (Offenbach) à la fois classe et discrètement canaille. En (vrai) bis, le duo de Brahms (Die Schwestern) raté au début, cette fois réussi. Soirée sauvée, mystère de l’instant. Ouf !

François Lafon

Musée d’Orsay, Paris, Auditorium, 17 novembre

A la Philharmonie de Paris, Andris Nelsons dirige l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam. A priori, un événement. Grand auditorium bondé, électricité des grands jours, programme old fashion – grandes pages de Wagner en première partie, deux poèmes symphoniques de Strauss après l’entracte – rappelant les concerts Pasdeloup du dimanche après-midi. Frustration à la mi-temps : cordes célestes mais climax pas vraiment solaire pour Lohengrin (Prélude de l’acte 1), cuivres vieil or mais solennité sans âme dans Parsifal (Prélude et "Enchantement du Vendredi Saint"). Où est passé le Nelsons justement adulé à Bayreuth ? Avec Mort et Transfiguration – pas le plus facile des Strauss, même si l’on y entend en avant-première des thèmes repris plus tard dans Une Vie de Héros et les Quatre derniers Lieder - on retrouve le jeune chef pas encore starisé qui, il y a tout juste six ans à la Cité de la Musique, avait donné avec l’Orchestre de Paris un Ainsi parlait Zarathoustra d’anthologie. Promesse confirmée avec Till Eulenspiegel, où l’orchestre se couvre de gloire et, en bis, un Prélude de l’acte 3 de Lohengrin acclamé par une salle qui, in extremis, a retrouvé le Nelsons bayreuthien déjà évoqué.

François Lafon

Philharmonie de Paris, Grande Salle, 14 octobre Photo © DR

En choisissant pour son ouverture de saison L'Ange de feu, l’ouvrage lyrique le plus mal-aimé, voire maudit, de Prokofiev, l’Opéra de Lyon relevait plusieurs défis. La composition, chaotique, qui s’étendit sur plus de vingt ans, connaît tout d’abord une création posthume, en version de concert, à Paris, en 1954. La Russie la découvre dans une version expurgée seulement en 1983. Huit ans plus tard, l’original était enfin créé, à Saint-Pétersbourg. Son sujet, aussi scabreux que celui de la Sancta Susanna de Hindemith, et qui renoue avec l’aspect sadomaso du Joueur d’après Dostoïevski, mis en musique quatre ans plus tôt, tire son livret du roman éponyme du symboliste Valeri Brioussov, qui mêle érotisme, grand-guignol et spiritisme. En faisant appel à l’Australien Benedict Andrews pour la mise en scène (sauf erreur, sa première en France, pour cette reprise de son spectacle au Komische Oper de Berlin), Lyon a évité la surenchère d’un spectacle « gore » et clinquant. Au premier acte, où la jeune Renata est déchirée entre un Ange de lumière qui l’habite et Henri qu’elle imagine être sa réincarnation humaine, la rotation d’un décor de chambres / cellules séparées par des panneaux, suggère l’espace intérieur de l’héroïne où, entourée de ses doubles maléfiques (fantômes, femmes-enfants), elle bascule dans l’hystérie. Un art de la suggestion qui épouse la violence inouïe d’une partition à mille lieux des mélodies enjouées de L’Amour des trois oranges, et où l’orchestre, tapi dans l’ombre au premier acte, explose ensuite comme des coups de canon – final du 2e acte ! Une densité sonore sidérante, aiguisée comme celle du ballet Le Bouffon et domptée par la direction vive de Kazushi Ono, patron incontesté de la maison lyonnaise – maintes fois distingué, notamment dans Le Joueur, du même Prokofiev, en 2009. Sur scène, dans le redoutable rôle de Renata, on retrouve la soprano lituanienne Ausrine Stundyte, déjà remarquable en Lady Macbeth, à Lyon et avec Ono, en début d’année. Engagée à fond, elle nous tient en haleine et électrise de sa présence ce spectacle de deux heures d’un fantastique accompli – puisque à un grand maître de la magie noire, au 2e acte, s’ajoutent Faust et Méphistophélès, aux 4e et 5e actes. Comme l’avait remarqué Prokofiev alors qu’il s’attelait à son opéra, l’intrigue de L’Ange de feu repose essentiellement sur deux personnages : en effet, aux côtés de Renata, tenir celui de Ruprecht, son amoureux transi puis complice et meurtrier, n’est pas une mince affaire. Laurent Naouri, dans une forme vocale éclatante, endosse magnifiquement l’habit de ce chevalier sombre, désabusé mais prêt à tout à l’image du loup de Tex Avery. Ovation justifiée ce soir-là pour un ouvrage qui condense à lui seul La femme et le pantin, Wozzeck et L’Exorciste : belle revanche pour ce mal-aimé.

Franck Mallet

Opéra de Lyon, 11 octobre 2016. Prochaines représentations : 13, 15, 17, 19, 21 et 23 octobre.

Photo : Ausrine Stundyte (Renata) & Laurent Naouri (Ruprecht) © Jean-Pierre Maurin

AuThéâtre de l’Athénée dans la série Les Pianissimes, Hervé Billaut et Guillaume Coppola jouent Brahms et Schubert à quatre mains. Ni duo constitué façon sœurs Labèque, ni choc d’egos surdimensionnés, plutôt le maître (Billaut) et son ex-élève dont les carrières se croisent sans toujours se rencontrer, tous deux parmi les têtes de pont d’une jeune école française riche en personnalités. Deux natures complémentaire surtout, sorte de duo schumanien s’échangeant les rôles d’Eusebius le rêveur et de Florestan le fougueux. Pour Brahms, Coppola à gauche tient la barre. Avec les 16 Valses op. 39, que le compositeur lui-même ne considérait pas comme ses chefs-d’œuvre, ils installent le jeu : précision d’horloge et rythmes dansants, comme une préparation à la furia des Danses hongroises (n° 2, 4, 8, 11), déjà orchestrales dans leur version pour clavier. Entre les deux, changement de place (Billaut aux graves) pour Schubert, un Divertissement à la hongroise à la fois sur ressorts et sur un nuage, noyau dur d’un programme bien plus que seulement ludique. En bis, Schumann (une des Bilder aus Osten, "Images d’orient") et Dvorak (une des Danses slaves, clin d’œil à Brahms) tout aussi supérieurement équilibrés, Eusebius et Florestan réunis. Même programme, différemment agencé, sur disque (1 CD Eloquentia), tout juste paru. Commentaire à venir.

François Lafon

Photo © DR

Retour à l’Opéra Bastille de Samson et Dalila de Saint-Saëns, vingt-cinq ans après la première in loco, à l’époque mise en scène par un Pier Luigi Pizzi déchaîné (chambres à gaz, références aux Damnés de Visconti, etc). Cette fois, le Vénitien Damiano Michieletto, dont le Barbier de Séville « Cinecittà » a laissé un bon souvenir (voir ici), cède lui aussi à la mode, « afin que le mythe soit connecté à notre réalité » : plus de péplums ni de vilains Philistins, plus de super-héros ni de femme fatale assoiffée de vengeance, mais un monde décadent où la Kalachnikov remplace le sabre, où les bacchanales sont des bals costumés (en péplum évidemment), où Dalila est sincèrement amoureuse de Samson, lequel se coupe lui-même les cheveux pour offrir sa force à sa bien-aimée. Aux chanteurs - elle en nuisette, lui en marcel, s’ébattant sur un lit king size - d’assurer le glamour. Ils ont leur voix pour cela, Anita Rachvelishviki faisant fondre la salle avec un « Printemps qui commence » en mezza voce veloutée, Aleksandrs Antonenko rappelant, par le timbre plus que par le charisme, l’insurpassé Jon Vickers, tous deux entourés par un Grand prêtre spécialiste de Wotan (Egils Silins) et quelques francophones au style châtié (Nicolas Cavallier, Nicolas Testé). Dans la fosse, Philippe Jordan s’ingénie à conférer unité et élégance à une partition qui manque trop souvent de l’une et de l’autre, imbriquant oratorio néo-haendelien, grand opéra à la française et bastringue orientalisant. On entend dire souvent que ce répertoire autrefois populaire (987 représentation à l’Opéra de Paris depuis 1892) se marginalise faute de grandes voix. Le problème, comme ce spectacle le montre, n’est pas seulement là.

François Lafon

Diffusion en direct dans les salles de cinéma le 13 octobre et sur Arte Concert à partir du 14 octobre. En différé sur France Musique le 23 octobre Photo © DR

A l’Opéra de Dijon (Auditorium) : L’Orfeo de Monteverdi, premier volet d’un diptyque (Orphée et Eurydice de Gluck en janvier) et même d’un triptyque (Le Retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi en mars) révélant une fois de plus le goût du risque du directeur Laurent Joyeux. Pari risqué aussi que de faire briller ces bijoux baroques dans un espace taillé aux dimensions de Turandot ou d’Elektra. Pari gagné tout de même pour cet Orfeo transposé par le jeune metteur en scène Yves Lenoir dans une chambre du célèbre Chelsea Hôtel de Manhattan, où le Père de la musique rejoindrait Bob Dylan, Leonard Cohen et les fantômes de la Factory d’Andy Warhol dans leur (bad) trip créatif. Une transposition qui ne fonctionne pas trop mal, moins contraignante qu’elle pourrait l’être, réussissant mieux – contrairement à l’habitude – la première partie encore madrigalesque que la seconde, où s’invente l’opéra. Réussite musicale surtout, grâce à Etienne Meyer et ses jeunes Traversées Lyriques – stylistiquement informées et dramatiquement efficaces – soutenant une troupe de de spécialistes (Emmanuelle de Negri, Frédéric Caton, Claire Lefilliâtre) dominée par Marc Mauillon pour ses débuts réussis en Orphée, vocalement glorieux et émouvant en rock star bénie des dieux et rattrapée par ses démons. Public pas assez nombreux (matinée du dimanche) mais enthousiaste pour ce spectacle donné trois fois seulement, et qui mériterait de voyager.

François Lafon

Auditorium de Dijon, les 30 septembre, 2 et 4 octobre Photo © DR

A l’auditorium du Musée d’Orsay, parallèlement à l’exposition Spectaculaire Second Empire, Un dîner avec Jacques, opéra-bouffe d’après Offenbach, co-production avec l’Opéra-Comique dans le cadre de ses « Folies Favart » hors les murs. En treize salles et onze étapes (« Comédie du pouvoir », « Portraits d’une société », « Nouveaux loisirs, nouvelle peinture », …), l’exposition, remarquablement pensée et richement documentée, s’attache davantage aux stratégies politico-culturelles de cette époque à laquelle on compare (trop ?) souvent la nôtre qu’elle n’en pointe la face sombre. A l’entrée et à la sortie, deux tableaux – les Tuileries incendiées après la Commune et l’impératrice Eugénie exilée en Angleterre avec le Prince impérial – suffisent à isoler ces deux décennies de danse sur un volcan. La tempête sous un crâne grisé au champagne, on l’attendait du spectacle, dont Gilles Rico, son concepteur et metteur en scène, annonçait « un festin donnant lieu à toutes sortes de jeux érotiques, à des dérives anthropophages ». Il avait le choix, du « Trio du jambon de Bayonne » (Tromb-Al-Casar) à « Ô la plus charmante des chattes » (La Chatte métamorphosée en femme) et à « La mort m’apparaît souriante » (Orphée aux Enfers). Mais la trame en est lâche et l’humour laborieux, laissant aux chanteurs-acteurs, triés sur le volet (Yann Beuron, Jean-Sébastien Bou, Antoinette Dennefeld) et alertement dirigés par l’éclectique Julien Leroy - ex- de … l’Ensemble Intercontemporain cette fois à la tête des très spécialisées Frivolités Parisiennes -, seuls avec ces petites bombes musicales dont l’impertinence, elle, n’a rien perdu de sa charge détonante.

François Lafon

Un Dîner avec Jacques, Auditorium, jusqu’au 9 octobre (en partenariat avec le Théâtre impérial de Compiègne et le Théâtre de Bastia) - Exposition Spectaculaire Second Empire, jusqu’au 15 janvier 2017. Musée d’Orsay, Paris. www.musee-orsay.fr Photo © DR

"Fantastic party" : après le festival Berlioz (voir ici) et l’enregistrement audio (voir là), troisième audition, à l’occasion de la réouverture du théâtre de l’Athénée après une année de travaux, de la Symphonie fantastique « librement adaptée » par Arthur Lavandier pour l’ensemble Le Balcon. Foule sur le floor (parterre débarrassé de ses sièges), joie générale quand le "Bal" devient jazzy, quand l’Académie de musique de rue « Tonton a faim » déchaîne la "Marche au supplice", quand le "Songe d’une nuit du Sabbat" tourne au délire. Ecoute différente encore dans ce théâtre à l’italienne, où les effets acoustiques semblent faire éclater les murs. L’humour, le côté potache sont surexposés, reçus 5/5 par un public-maison ravi de retrouver ce lieu historique (le théâtre de Louis Jouvet) dont le directeur Patrice Martinet a fait un palais de la surprise permanente, bonne le plus souvent, tous genres scéniques représentés et de plus en plus musicale avec Maxime Pascal et le Balcon, ses résidents réguliers. Fête en after : jazz au bar, jeu de quizz sur scène, grenier techno, Brèves volantes de Jacques Rebotier, Paroles et Musiques de Morton Feldman enregistré in loco la saison dernière, tournage d’un clip « Symphonie fantastique ». Dimanche : matinée avec goûter fantastique de la même veine. Admiration au passage de la fosse d’orchestre élargie et automatisée : promesse, encore, de surprises musicales.

François Lafon

athenee-theatre.com Photo © DR

Né en 1994 à Paris, le violoncelliste Edgar Moreau dispose d’un palmarès brillant et bien rempli : lauréat des Concours Rostropovitch et Tchaikovski, « révélation soliste instrumental » aux Victoires de la musique en 2013, « soliste instrumental » deux ans plus tard, etc. Il vient de jouer avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France le concerto pour violoncelle de Schumann : œuvre tardive (1850) d’un compositeur âgé seulement de quarante ans, mais déjà en proie aux hallucinations et qui se jettera dans le Rhin trois ans plus tard. Le concerto pour violoncelle n’a rien de « l’ardeur frémissante » de celui pour piano, ces deux grands concertos de Schumann, étant sans équivalents dans le deuxième quart du XIXème siècle pour leurs instruments respectifs. Celui pour violoncelle est même unique. Il ne fait aucune concession à la virtuosité, et l’orchestre lui aussi se montre discret, hésitant, sauf parfois dans le dernier de ses trois mouvements enchaînés. Commencer un concert par cette musique d’apparence si réservée peut se révéler risqué, et il est sûr qu’il y a quelques décennies, le programme aurait débuté par une ouverture, de Schumann lui-même, de Mendelssohn ou de Weber. Mais du concerto pour violoncelle, Edgar Moreau et Mikko Franck au pupitre ont su rendre la tension sous-jacente, sachant bien que chez Schumann, le calme soit toujours de surface. Après l’entracte, une flamboyante Première Symphonie de Mahler.

Marc Vignal

Philharmonie de Paris, 23 septembre Photo © Julien Mignot

Aux Bouffes du Nord : Traviata, vous méritez un avenir meilleur, conçu par Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla, respectivement metteur en scène, musicien et interprète principale, mais collectivement tout cela et bien d’autres choses. Le pari était tentant : offrir à une actrice, chanteuse, performeuse (et bien d’autres choses) un rôle emblématique de l’opéra mais aussi du théâtre, en s’appuyant sur l’ouvrage de Verdi et sur ses doubles-fonds que sont le roman et la pièce d’Alexandre Dumas fils, ce dernier mettant en scène sa propre relation avec une courtisane célèbre. Pas d’orchestre ni de chœurs, mais des musiciens-chanteurs-acteurs multitâches, un constant va-et-vient dramatique et linguistique (français pour le théâtre, italien pour le chant), entre vie rêvée et dure réalité, références littéraires et culture populaire, scrupule philologique et anachronisme maîtrisé. On pense aux célèbres décoctions lyriques (Tragédie de Carmen, Impressions de Pelléas, La Flûte enchantée) de Peter Brook sur la même scène, mais aussi à la remise en chantier (une vraie-fausse répétition – voir ici) de l’opéra de Verdi au Festival d’Aix 2006, due à Jean-François Sivadier avec Natalie Dessay. Aucun plagiat formel ni surtout textuel (l’ouvrage à Aix était bien-sûr donné tel quel), mais une façon assez semblable d’aller à la recherche de ce qui, via Verdi, a transmué en mythe un mélo rebattu. Semblable aussi le ballet virtuose de toute la troupe (excellents père – Jérôme Billy – et amant – Damien Bigourdan) autour de Judith Chemla, stupéfiante Violetta Valery/Marguerite Gautier/Marie Duplessis réconciliant tout naturellement les faux jumeaux que sont le théâtre et l’opéra.

François Lafon

Bouffes du Nord, jusqu’au 15 octobre. (France, Suisse, Luxembourg) jusqu’en mars 2017 Photo © Charles Mignon

Ouverture de saison casse-cou à l’Opéra de Paris : Eliogabalo, dernier ouvrage conservé de Francesco Cavalli (1668). Un portrait d’empereur romain/monstre naissant, sorte de pendant au Couronnement de Poppée de Monteverdi, si ce n’est qu’Héliogabale, cousin de Caracalla, est moins célèbre que Néron, que Cavalli, illustre de son vivant, est encore trop méconnu, et que son Eliogabalo a joué de malchance : librettiste anonyme (c’était peut-être Busenello, auteur du Couronnement), retrait de l’œuvre en cours de répétitions au profit d’une autre, moins ambitieuse, plus à la mode. « Un chef-d’œuvre dérangeant, musicalement somptueux », en dit René Jacobs, artisan de sa redécouverte en 2004. D’où, peut-être, l’idée d’en confier la mise en scène à Thomas Jolly, promu vedette à la suite d’un Henry VI de Shakespeare (16 heures de spectacle) faisant feu de tout bois – armures et t-shirts, éclairages de music-hall et musique rock. La plongée dans l’univers industriel de l’opéra ne lui a pas coupé les ailes. Pas d’actualisation à tout faire, pas de vidéo en temps réel – monnaie (trop) courante actuellement sur les scènes. On retrouve sa manière personnelle, à la fois ambitieuse et bricolée, littérale et sans complexe, mais il peine à faire exploser le cadre, à jongler avec les conventions du genre, à rende sa sulfureuse aura à cet Héliogabale bien éloigné de l’« anarchiste couronné » glorifié par Antonin Artaud. La force du spectacle tient davantage à la direction de Leonardo Garcia Alarcon, habile à défendre le génie théâtral et mélodique de Cavalli, préfigurant - plus que celui, solitaire et inégalé, de Monteverdi -, les trois siècles d’opéra italien qui vont suivre. Dominée par le solide ténor Paul Grove et le contre-ténor Franco Fagioli, qui n’en fait pas trop en despote fou, la distribution est plus homogène dramatiquement que vocalement.

François Lafon

Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 15 octobre. En direct le 7 octobre sur le site de France Télévision Culture Box. Diffusion ultérieure sur France 2 et France Musique Photo © Agathe Poupeney/OnP

The Indian Queen, second volet, à l’Opéra des Nations – salle éphémère délocalisée du Grand Théâtre de Genève - du doublé Rameau - Purcell par Teodor Currentzis et son ensemble MusicAeterna. Version semi-staged pour ce semi-opéra inachevé, parent pauvre des grands masks purcelliens (The Fairy Queen, King Arthur), reprenant l’adaptation de Peter Sellars créée à Madrid en 2013 : nombreux ajouts musicaux (dont les tubes "O Solitude" et "Music for a while") structurant sans couture visible ce chef-d’œuvre en pointillé, beau commentaire en voix off de l’écrivain nicaraguayen Rosario Aguilar, élargissant l’intrigue initiale (la belle indienne et le conquistador) aux dimensions de l’actuelle réflexion sur le choc des cultures. Nouvelle démonstration surtout du génie de Currentzis à mettre en scène l’orchestre, éclairant l’ensemble comme un tableau de maître, conservant de Sellars la tension dramatique et l’étonnante gestuelle des solistes et des chœurs, créant une sorte de précipité sellarso-currentzisien, réinvention inespérée de ces spectacles qui firent fureur en Angleterre et tombèrent dans l’oubli, où musique et théâtre se mêlaient selon une alchimie à jamais mystérieuse. Trois grandes heures qui passent comme l’éclair entre hédonisme et spiritualité, où le chef, mieux encore à son affaire qu’hier dans Rameau, mène les choristes, instrumentistes et chanteurs (exceptionnels Willard White et Christophe Dumaux) en chaman musicien actuellement à nul autre pareil.

François Lafon

Photo © DR

Premier volet, pour le 70ème anniversaire du festival de Montreux-Vevey, du doublé Rameau - Purcell par Teodor Currentzis et son ensemble MusicAeterna : "Rameau, le son et la lumière". Un best of diablement agencé, à voir autant qu’à entendre, de la pénombre (Pièces de clavecin en concert) au plein feu (l'Orage des Indes galantes). Orchestre fourni – comme l’aimait le compositeur – occupant la (trop ?) vaste estrade du non moins vaste Auditorium Stravinski, solistes itinérants, soprano aux allures (pas la voix, hélas !) de la regrettée Lorraine Hunt (la Callas du baroque), violons assis-debout, tous dominés par la silhouette interminable du chef, faune paganinien mimant la musique et déchaînant des tempêtes : Rameau homme de théâtre même quand il n’écrivait pas (encore) pour le théâtre. Public ravi, comme étonné de retrouver la chair fraîche sous la poudre de riz, fasciné par ce chef à la fois rock’n’roll et à l’ancienne, en ce qu’il tire la couverture à lui comme on n’ose plus le faire depuis Mengelberg ou Toscanini. Défaut de leurs qualités : le maestro et ses musiciens (russes, de Perm, ex-Molotov) soulignent et surlignent, décrivent au lieu de suggérer, dessinent une fleur là où - en bon classique - Rameau expérimente l’idée de la fleur appliquée aux sens de l’auditeur. « La musique de Rameau (…) va droit au cœur, de la même façon que le soleil traverse l’espace noir infini de l’univers avant de parvenir à l’œil de l’homme », commente Currentzis. Sans brimer son explosive personnalité, que ne cultive-t-il davantage ce très ramiste jeu d’optique… Second volet du doublé, demain à Genève : The Indian Queen de Purcell.

François Lafon

Festival de musique classique Montreux-Vevey - http://www.septmus.ch/fr Photo © DR

Avec en ouverture Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi et en clôture la Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien Bach ce samedi soir, l’édition 2016 des Rencontres musicales de Vézelay se distinguait particulièrement. Confier ce monument de la littérature sacrée occidentale à des interprètes aussi jeunes aurait pu révéler leurs limites à traduire les nuances d’une partition qui réclame une sérieuse expérience, voire un bagage culturel conséquent et le sens du drame… Une combinatoire sur laquelle ont travaillé pendant plusieurs années d’éminents artisans du renouveau de l’interprétation baroque comme Harnoncourt, John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe et René Jacobs… Mais, pour la jeune génération, il semble que tout aille très vite, en particulier pour des chefs comme Raphaël Pichon (dont le directeur des Rencontres Nicolas Bucher nous a confirmé la venue, au cours de l’été 2017) et Mathieu Romano qui, à la tête de son Ensemble Aedes, fondé il y a dix ans, relevait le défi de cette Saint Jean, à la basilique – avec les instrumentistes de l’Ensemble Les Surprises, cofondé en 2010 par Louis-Noël Bestion de Camboulas, à l’orgue ce soir-là. Du rythme, de l’ampleur et de la compassion : à l’image de l’imprécation si lyrique du premier chœur, « Seigneur, notre souverain », cette Passion selon saint Jean trouve aussitôt ses marques. Tout est dans l’articulation et la cohésion de ces voix d’une limpidité remarquable, écho souverain et bigarré de la « Foule ». Nous vivons la Passion du Christ grâce à l’évangéliste théâtral du ténor portugais Fernando Guimaraes, à la fois emporté et expressif dans les récits, et émouvant dans les arias. Si l’alto Margot Oitzinger manque de présence dans sa première aria (« Pour me délier des liens de mes péchés »), elle se reprend à la suivante « Tout est accompli » célèbre dialogue plein d’humanité avec la viole solo. On admire tout autant le soprano radieux de Rachel Redmond (révélée par Les Arts Florissants de William Christie) dans l’air « Je te suis pareillement » avec sa guirlande de flûte en accompagnement, ou le douloureux « Fonds, mon cœur » couronné du hautbois solo. Autre révélation du Jardin des Voix de Christie, la basse Victor Sicard est un atout supplémentaire pour exprimer la simplicité et la ferveur qui conviennent à cette interprétation – arias « Contemple, mon âme » et « Mon cher sauveur… ». D’ailleurs, en quittant la basilique, le visage recueilli de plusieurs religieuses en habit bleu et blanc (la Fraternité Monastique de Jérusalem, établie à Vézelay depuis 1993), montrait combien mémorable fut pour elles comme pour le public cette interprétation juvénile.

Franck Mallet

Rencontres musicales de Vézelay, 20 août. Photo : de gauche à droite Victor Sicard (baryton), Mathieu Romano (direction), Fernando Guimaraes (ténor) avec les Ensembles Aedes et Surprises. © François Zuidberg

Depuis la basilique de Vézelay, après être descendu de la colline à travers bois et champs, on rejoint Asquins (prononcer « Aquins ») – où Maurice Clavel termina ses jours –, pour le concert de milieu d’après-midi « Paz, Salam et Shalon » d’Emmanuel Bardon et son ensemble Canticum Novum, à l’église Saint-Jacques. À travers ce programme œcuménique de cantigas d’Alphonse Le Sage, chants séfarade et instrumentaux turque et berbère, les musiciens ont voulu célébrer l’idée de la « coexistence pacifique » des chrétiens, musulmans et juifs durant sept siècles, à partir de la conquête musulmane de la péninsule ibérique en 711. Outre la voix, bien sûr – Barbara Kusa a d’ailleurs de bien meilleures dispositions pour le chant que le fondateur de Canticum Novum –, on observe que la plupart des instruments sont communs aux trois populations : oud, tambourin, flûtes, kamânche, vièle, kanun, rebec, etc. En revanche, l’enchaînement au sein d’un même concert d’un instrumental traditionnel d’Alexandrie – aussi magnifique que fut cette mise en bouche Las Estrellas de los cielos –, avec un poème médiéval consacré à la Vierge Marie comme le Cantiga 209 « Muito faz grand’erro… » d’Alphonse X Le Sage, ne fait que mettre en évidence les différences de style, de fonction, sans parler de l’époque… Au-delà du pur raffinement sonore montait peu à peu la frustration : n’aurait-il pas été préférable de se concentrer uniquement sur les Cantigas du XIIIème siècle, ou bien le chant séfarade, ou encore sur ces airs à danser de la Méditerranée ?

Confrontation plus réussie, en soirée, avec l’ensemble La Tempête qui, remplaçant au pied levé le Chœur Magnificat de Budapest, avait composé un « office imaginaire orthodoxe, du coucher jusqu’à l’aube » à partir des Vigiles nocturnes op. 37 (ouVêpres) de Rachmaninov en y intercalant des passages du Cantique du soleil de Sofia Gubaïdulina. A priori, rien ne rapproche les deux compositeurs, si ce n’est qu’ils sont nés en Russie, à plus d’un demi-siècle de distance : 1873 pour le premier, 1931 pour la Tatare. Conçu par le chef de chœur Simon-Pierre Bestion, ce montage offrait en outre une scénographie originale, La Tempête évoluant du fond de la nef en un chant planant univoque pour se séparer ensuite en deux voies distinctes dans les allées, afin de rejoindre le chœur de la basilique. Jeux de scène et de lumière entre les solistes et l’ensemble debout, assis ou couché : un light-show des plus efficaces pour une musique basée sur des airs traditionnels de Kiev — avec d’impressionnantes notes finales dans le grave (si bémol) demandées aux basses. Le classicisme épuré et enveloppant de Rachmaninov entrait en résonance avec les glissements spectraux du Cantique du soleil d’après Saint François d’Assise, pour violoncelle, percussion et chœur de chambre. Léger bémol pour cette œuvre tardive (1997) : la partie de violoncelle solo, à l’écriture peu développée et aux accords répétitifs systématiquement dans le grave, affadit quelque peu la partition qui paraît s’éterniser. Mais qu’importe, car le final, déclamé par les vingt-quatre voix individualisées de La Tempête, révèle un ensemble d’une tenue exceptionnelle.

Franck Mallet

Rencontres musicales de Vézelay, 19 août. Photo : La Tempête © François Zuidberg

En montant la rue principale du village le plus visité de Bourgogne – 400 habitants hors-saison ! – on reste coi face aux plaques qui ornent plusieurs maisons où ont séjourné, vécu et même terminé leurs jours de nombreuses célébrités, de Romain Rolland à Max-Paul Fouchet en passant par Jules Roy (sa maison, devenue une bibliothèque publique, accueille des activités liées à la littérature), du chef d’orchestre Ingelbrecht à l’écrivain George Bataille, sans oublier Christian Zervos, critique et fondateur des Cahiers d’art, grand collectionneur de Picasso, Léger, et autres Calder dont les œuvres ornent le Musée qui porte son nom… dans l’ancienne maison de Romain Rolland. Encore quelques mètres à gravir et voici qu’apparaît au sommet la Basilique Sainte-Marie Madeleine, visible à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, adossée aux collines du Morvan. Depuis plus de quinze ans s’y déroulent chaque été les Rencontres musicales, créées à l’initiative du chef d’orchestre Pierre Cao, qui y fonda ensuite le chœur Arsys Bourgogne, épaulé par la Région. Tel un vétéran, et même s’il a passé la main depuis trois ans à Nicolas Bucher – qui signe seulement cette année sa « première » programmation –, il est toujours présent, ému de retrouver ses amis musiciens.

En montant la rue principale du village le plus visité de Bourgogne – 400 habitants hors-saison ! – on reste coi face aux plaques qui ornent plusieurs maisons où ont séjourné, vécu et même terminé leurs jours de nombreuses célébrités, de Romain Rolland à Max-Paul Fouchet en passant par Jules Roy (sa maison, devenue une bibliothèque publique, accueille des activités liées à la littérature), du chef d’orchestre Ingelbrecht à l’écrivain George Bataille, sans oublier Christian Zervos, critique et fondateur des Cahiers d’art, grand collectionneur de Picasso, Léger, et autres Calder dont les œuvres ornent le Musée qui porte son nom… dans l’ancienne maison de Romain Rolland. Encore quelques mètres à gravir et voici qu’apparaît au sommet la Basilique Sainte-Marie Madeleine, visible à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, adossée aux collines du Morvan. Depuis plus de quinze ans s’y déroulent chaque été les Rencontres musicales, créées à l’initiative du chef d’orchestre Pierre Cao, qui y fonda ensuite le chœur Arsys Bourgogne, épaulé par la Région. Tel un vétéran, et même s’il a passé la main depuis trois ans à Nicolas Bucher – qui signe seulement cette année sa « première » programmation –, il est toujours présent, ému de retrouver ses amis musiciens.

Les Rencontres ont évolué, pris du poids et se sont diversifiées. Dans l’esprit du Festival de Saintes ou d’Ambronay, les concerts s’étalent désormais sur toute l’année (« une activité de Janvier à décembre », dixit Nicolas Bucher), accueillent des résidences d’artistes « durant 2 à 3 semaines », comme celle de l’ensemble Les Surprises, et disposent à présent d’un studio d’enregistrement, d’un auditorium indépendant de la Basilique, et de studios d’accueil pour les artistes – le tout grâce à la transformation des anciens hospices en lieu dévolu à la création musicale avec l’installation de la Cité de la Voix, en 2010.

Il faut reprendre la route pour assister au premier concert, à Avallon, où s’étend l’activité des Rencontres. La collégiale Saint-Lazare reçoit l’ensemble Gilles Binchois et les Sonadori, dirigés par Dominique Vellard, avec un programme de polyphonies de la Renaissance, « de Tolède à Venise ». Entre sobriété et savant mélisme – extraordinaires Cipriano de Rore ! –, voix et cordes épousent à merveille la voûte colorée de l’édifice dont l’origine remonte au XIIe siècle.

Sécurité renforcée le soir, à la Basilique, pour l’arrivée discrète de la ministre de la Culture qui, finalement, ne donnera pas de conférence de presse le lendemain, comme initialement prévu – mais accordera seulement quelques mots au quotidien régional, l’Yonne Républicaine. En assistant aux Vêpres de la Vierge, force est de constater qu’Audrey Azoulay a fait le bon choix, tant la vision qu’a le jeune chef Mihály Zeke de l’œuvre de Monteverdi s’est révélée d’une beauté captivante. À la tête de l’Académie et de son chœur Arsys Bourgogne associés à l’Ensemble La Fenice (photo), il a osé plusieurs transpositions hardies, où les solistes se répondent avec encore plus de flamboyance, renforçant l’idée monteverdienne d’un théâtre de style baroque, se libérant du cadre religieux. Voix et instruments doublés en écho, sonorités somptueuses du chœur, des cordes et des vents : cette vision audacieuse mérite d’être suivie de près (de nouvelles exécutions sont prévues), quitte à en raffiner l’équilibre sonore – ainsi l’enregistrement programmé (« mais pas avant fin 2017 » selon Bucher), devrait se révéler des plus novateurs.

Franck Mallet

Rencontres musicales de Vézelay, 18 août. Photo : Mihály Zeke à la tête de l’Académie et Chœur Arsys Bourgogne et l’Ensemble La Fenice ; © François Zuidberg

Triangle Berlioz à La Côte-Saint-André : maison natale – église – château. Dans les caves de la première (musée) : exposition Benvenuto Cellini, l’opéra maudit, depuis la création (lettres superbes du compositeur à sa sœur Adèle) jusqu’à nos jours, à travers quelques lectures (riche galerie de costumes de Jacques Dupont - Paris 1972) ou relectures (Terry Gilliam à Londres). A l’église, Trios de Beethoven, suite et fin (voir ici), François-Frédéric Guy entraînant Tedi Papavrami et Xavier Phillips très loin dans son Projet Beethoven au long cours, tous comme en apesanteur. Au Château Louis XI : Roméo et Juliette, « symphonie dramatique » ou opéra inversé, où l’orchestre personnifie, les solistes invoquent et le chœur commente. Avec le Monteverdi Choir et l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Eliot Gardiner peint à fresque tout en passant le chef-d’œuvre au scanner, démêlant l'écheveau pour mieux en faire apparaître la complexité, comme il l’avait fait avec les Troyens (Châtelet – 2003). « J’ai beaucoup chanté Frère Laurent, mais alors là… », s’ébahit Laurent Naouri, résumant la situation. A programme sans pareil, sensations uniques : tout ce que les festivals peinent à retrouver. Berliozien tout cela, encore une fois.

François Lafon

Benvenuto Cellini le 28 août (direction François-Xavier Roth) au Château Louis XI Photo : Musée Berlioz © DR

Chemins de traverse berlioziens plutôt. Escapade à Matheysine, près du Parc national des Ecrins, où Olivier Messiaen a composé l’essentiel de son œuvre : terrain escarpé, trois maisons toutes simples, vue sur lac, chants d’oiseaux, montagnes escaladant le ciel. Désormais une résidence d’artistes, avec confort moderne mais préservée, inaugurée il y a peu par le pianiste messianesque Roger Muraro. Pourquoi Messiaen ? « Parce que – et cela en étonne plus d’un – Messiaen se considérait d’abord comme un héritier de Berlioz », explique Bruno Messina, là aussi aux commandes. De retour à la Côte Saint-André, première moitié (suite demain) des Trios de Beethoven par François-Frédéric Guy, Tedi Papavrami et Xavier Phillips. Pourquoi Beethoven ? Question de filiation encore, et joué en plus dans l’église (pleine à craquer) où a été baptisé le petit Hector. Tiercé gagnant : violon volontaire, violoncelle rêveur, piano épique, circulation sensible de l’énergie, un Trio des Esprits d’anthologie. Le soir au château Louis XI, retour aux fondamentaux avec François-Xavier Roth et Les Siècles, désormais symboles d’un Berlioz historiquement informé : ouverture des Francs-jJuges, dispensatrice, selon le compositeur, « d’un effet de stupeur et d’épouvante difficile à décrire » (??) et Harold en Italie, trip sensible de l’alto solo (Byron dématérialisé, ce soir l’excellent Adrien La Marca) au sein d’un orchestre enjôleur. Mais surtout en vedette américaine, Anne Sofie von Otter dans Les Nuits d’été. Timbre amenuisé mais génie de diseuse, plus encore que dans son enregistrement célèbre (DG), Roth et ses troupes aux petits soins. Demain : John Eliot Gardiner dirige Roméo et Juliette.

François Lafon

Photo © DR

« Grande ouverture festive » du festival Berlioz 2016 au château de Sassenage (Isère), dit château de Mélusine. Pourquoi la fée-serpent, que l’on entend encore siffler et crier dans les grottes proches ? Parce que le thème de l’année est « Les Fleurs du mal ou Berlioz au bal des sorcières ». Pourquoi Baudelaire et Berlioz, le poète et le musicien ne s’étant pas rencontrés ? Une pirouette au fond très berliozienne comme les aime Bruno Messina, tête pensante et artisan du succès de la manifestation, rappelant que Théophile Gautier, inspirateur des Nuits d’été, était l’idole de l’auteur du « Balcon ». C’est d’ailleurs l’ensemble Le Balcon, dirigé par Maxime Pascal, qui ouvre les festivités sur la pelouse de cette demeure XVIIème, avec une Symphonie fantastique revisitée par le jeune compositeur Arthur Lavandier. Orchestre sonorisé (constante du Balcon), vraies cloches (fondues in loco en 2013 – voir ici) et procession infernale pour la « Marche au supplice », dérapages jazz, sonorités étranges et rythmes détricotés, « l’histoire racontée étant celle d’un décalage du réel vers l’halluciné » (Lavandier), se démarquant toujours plus de l’original au fil des cinq mouvements. Un jeu de piste pour l’amateur, lequel se demande quand même si la Fantastique telle qu’en elle-même n’est pas plus angoissante, voire plus moderne pour peu qu’on la joue comme l’a fait John Eliot Gardiner avec l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique l’année dernière au festival (voir ici). Public bon enfant, séduit et un peu décontenancé, chauffé par un après-midi gentiment fantastique mettant en lumière les diverses composantes du festival : chœur d’enfants – formidable – du projet vocal « A travers chants » dans le conte de Marcel Landowski et Pierre Gripari La Sorcière du placard à balais, Grand Orchestre Fantastique (et amateur) passant de Hänsel et Gretel à Harry Potter), Quintette à vents et cors des Alpes dans la grotte de la fée, Trio Journal Romantique (alto, piano, acteur, en l’occurrence Daniel Mesguich) célébrant Schumann sous les fresques imitées de Raphaël du grand salon du château. Un patchwork très berliozien, là encore.

François Lafon

La Côte Saint-André, jusqu’au 30 août. www.festivalberlioz.com Photo © DR

Ouverture de la 19ème édition de Classique au vert au Parc floral du bois de Vincennes : Deux mezzos sinon rien !, duo grave réunissant Karine Deshayes et Delphine Haidan, avec Thomas Palmer au piano. Bien dans le ton de ce festival gratuit (si ce n’est l’entrée au Parc) dont les programmatrices Marianne Gaussiat et Isabelle Gillouard pratiquent depuis cinq saisons l’art du grand écart. Public nombreux - de 7 à (surtout) 77 ans - pour ce bain musical sans complexes, animant un Paris estival chiche en musique : scène amateurs et atelier vocal, Bach aux marimbas, Britten par le nouvel Orchestre (d’amateurs) maison, mais aussi David Zinman dirigeant Mahler, musique de chambre plus (J.B. Vuillaume Trio dans Schubert et Schönberg) ou moins (Henri Demarquette en Offenbach) sérieuse, pianiste à découvrir (Vasilis Varvaresos jouant Beethoven et Starwars revu par lui-même). De plus en plus complémentaires, les mezzos Haidan et Deshayes : au timbre sombre de la première répond celui, désormais sopranisant, de la seconde, leur permettant de pratiquer l’ambiguïté (homme-femme de La Clémence de Titus, double dames des Noces de Figaro, petit frère – petite sœur de Hänsel et Gretel d’Humperdinck) et de faire jeu égal en bis pour un « Over the rainbow » au succès assuré. Le tout discrètement sonorisé, confort ou sacrilège aujourd’hui admis, en plein air tout au moins.

François Lafon

Classique au vert, 7 week-ends jusqu’au 18 septembre. www.classiqueauvert.paris.fr Photo © DR