Mercredi 27 avril, Pleyel. Paavo Järvi et l’Orchestre de Paris commencent par une partition typiquement « française de l’entre-deux-guerres » : les Trois danses pour orchestre opus 6 de Maurice Duruflé (1932), dont on ne connaît « que » le Requiem. La deuxième danse est de trop. Dans le Concerto n°1 de Brahms, le pianiste allemand Lars Vogt s’impose surtout dans l’Adagio central, d’une poésie intense et discrète, alors que dans les deux mouvements extrêmes, on aurait souhaité davantage d’ampleur et un orchestre plus transparent. C’est Sibelius qui avec sa Cinquième Symphonie (1919) remporte la palme, comme souvent lorsqu’il est excellemment interprété. Järvi était dans son élément, et l’orchestre métamorphosé : clarté des plans et des interventions instrumentales, subtiles oppositions de nuances. Järvi a dirigé de façon assez enlevée, évitant ainsi toute chute de tension à la fin du difficile premier mouvement et faisant de l’apothéose terminale une sorte de rouleau compresseur emportant tout sur son passage. Et que dire des constantes mais si efficaces variations de tempo dans l’Andante central ? A la fin, les ovations confirmaient que Järvi avait bien tapé dans le mille.

Marc Vignal

Mercredi 27 avril 2011 à 20h. Salle Pleyel

Il faut en connaître des opéras, pour suivre The Second Woman, de Frédéric Verrières (idée originale et musique) au théâtre des Bouffes du Nord. Il faut aussi être calé en cinéma, puisque cette histoire de cantatrice vieillissante, qui convoque tout le répertoire dans son délire, est inspirée du film de John Cassavetes Opening Night (1977). Au début, l’humour sauve la mise. La salle de la première, garnie de professionnels, rit d’un air entendu aux caprices du metteur en scène et aux blocages des chanteurs. Mais cela ne dure pas, et l’on attend sagement que la cantatrice à problèmes finisse de réinventer selon ses fantasmes l'opéra qu'elle est en train de répéter. Comme la musique, elle aussi, se met à tourner à vide, on s’occupe à essayer de se rappeler la fin du film, avec la formidable Gena Rowlands. Heureusement, il y a Jeanne Cherhal, qui passe d’un style à l’autre avec une certaine aisance. « Dans The Second Woman, l’opéra est un résultat : le résultat d’un devenir qui est le spectacle lui-même », déclare Bastien Gallet, l’auteur du livret. « J’ai une vision du chant lyrique comme irrémédiablement contenu dans le passé », ajoute Frédéric Verrières. Ensemble, ils ont du mal à inventer l’opéra de l’avenir.

François Lafon

The Second Woman, mise en scène de Guillaume Vincent, Ensemble Court-circuit dirigé par Jean Deroyer. Bouffes du Nord, Paris, du mardi au samedi à 21h, jusqu’au 13 mai

Au Châtelet, Sweeney Todd, le barbier démoniaque de Fleet Street. L’affiche est minimale (un couteau, un gâteau, le tueur, tout juste évoqué), mais les cinéphiles connaissent le film de Tim Burton, avec Johnny Depp, que Stephen Sondheim, l’auteur, considère comme le meilleur tiré d’un de ses musicals. Au théâtre, l’histoire de ce barbier qui a des raisons d’en vouloir à l’humanité et s’acoquine avec une faiseuse de petits pâtés pour lui fournir une viande délicieuse et interdite, est traitée dans un style opératique : musique omniprésente, voix lyriques. Nous sommes assez loin d’A Little Night Music, le marivaudage gris et rose inspiré d’Ingmar Bergman, qui a fait connaître Sondheim en France l’année dernière, déjà au Châtelet. L’ouvrage, demi-succès à Broadway en 1979 et four noir à Londres, est d’ailleurs monté aujourd’hui dans des maisons d’opéra, Covent Garden en tête. Sus aux bien-pensants et description d’un monde partagé entre les « bouffeurs et les bouffés » : on pense à la fois à L’Opéra de Quat’sous et à Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès. La musique est au service de l’action, efficace, raffinée, truffée de références, mais sans génie, sans les tubes d’A Little Night Music, sans commune mesure en tout cas avec Kurt Weill ni même Bernard Herrmann, le musicien d’Hitchcock, dont Sondheim admire le talent à faire peur avec des notes. Tel quel, n’empêche, le spectacle a de l’allure. Il est même transcendé par Caroline O’Connor, éblouissante en Mrs Lowett, la traîteuse qui met son amour de l’humanité entre deux couches de pâte feuilletée. A la fin, standing ovation pour l'auteur.

François Lafon

Châtelet, Paris, jusqu’au 21 mai

Lorsqu’on écoute de près la Troisième Symphonie de Brahms, on s’aperçoit qu’elle est truffée de pièges. La mélodie romantique qu’on connaît par cœur depuis le film d’Anatole Litvak n’est facile qu’en apparence, la symphonie comporte des solos de cor qui feraient perdre le souffle à un marathonien, des entrelacs de tempos où les violons risquent de larguer les violoncelles en route, des mélis-mélos de hautbois, clarinette et basson où chacun doit garder impeccablement son rythme sous peine de crash général. Mais quand on aime, on ne compte pas : c’est ainsi que Musiques en Seine, un orchestre d’une quarantaine de musiciens amateurs, n’a pas hésité à s’attaquer au chef d’œuvre qu’il a donné en concert il y a quelques semaines sous la direction efficace et bienveillante de Constantin Rouits. Résultat : un petit flottement par ci par là, mais une belle tenue d’ensemble parce que la passion permet de déplacer les montagnes. En ouverture, Musiques en Seine a joué le Concerto pour violoncelle d’Elgar, avec en soliste Noé Natorp, dix-neuf ans seulement, un son profond déjà. « Il n’y a que deux classes d’hommes distinctes sur la terre : celle qui sent l’enthousiasme et celle qui le méprise, » écrivait en 1807 madame de Staël dans Corinne ou l’Italie. Chez les musiciens c'est d'autant plus vrai.

Gérard Pangon

PS : Qui plus est, ce concert était donné au profit d’une ONG, Les Amis des Enfants du Monde. Enthousiasme et générosité vont de pair.

Ariane et Barbe-Bleue de Paul Dukas (1907), surtout au deuxième acte, n’est pas un opéra où prime l’action. Cet ouvrage symboliste inspiré de Maeterlinck gagne à être interprété en concert plutôt qu’à la scène, d’autant que l’orchestre y est traité avec splendeur. Le succès de la soirée doit beaucoup au jeune chef français Jean Deroyer : il tire le maximum du Philharmonique (et du Chœur) de Radio France, en particulier à l’acte III, très émouvant, hymne à la lumière et à la liberté. Plus transparent dans ses sonorités que les précédents, cet acte est aussi celui qui a permis d’apprécier dans toute sa beauté la prestation de la mezzo-soprano suédoise Katarina Karnéus en Ariane : là, son personnage n’a plus besoin d’affronter l’orchestre avec force. « La musique, plus qu’aucun autre art, [..] donne un corps aux aspirations vers l’infini, » a écrit Dukas. Nous étions prêts à faire nôtre cette maxime.

Marc Vignal

Vendredi 15 avril à 20h, Salle Pleyel

Pelléas et Mélisande, en concert au Théâtre des Champs-Elysées. Des années durant, le chef Désiré-Emile Inghelbrecht l’a dirigé une fois l’an. C’était la messe de la francité, la sacralisation de cet essai d’anti-opéra, d’antidote contre le poison wagnérien. En 2000, Bernard Haitink le dirige, toujours avec l’Orchestre National. Le résultat, édité sur disque (Naïve), est excellent mais dépourvu de dimension symbolique. Hier, Louis Langrée avec l’Orchestre de Paris, et un plateau introuvable : Natalie Dessay, Simon Keenlyside, Marie-Nicole Lemieux, Laurent Naouri. Atmosphère recueillie, lent ballet des solistes. L’orchestre, capiteux et violent, rappelle Inghelbrecht (ou ce qu’on en sait par le disque). Peu à peu, le théâtre s’installe : Lemieux fait de la lettre à Pelléas un moment d’anthologie, Naouri impose un Golaud souffrant qui ne ressemble à aucun autre, Dessay est insaisissable en amoureuse venue d’on ne sait où. L’œuvre apparaît sous ses deux faces : négation du théâtre et exacerbation de la tension dramatique. On en sort épuisé et un peu frustré, avec le sentiment qu’on a touché le cœur du sujet. Quelle mise en scène a jamais exprimé cela ?

François Lafon

Théâtre des Champs-Elysées, Paris. Les 15 et 17 avril à 20h. Londres, Barbican Center, 19 avril. (Photo de répétition ©Orchestre de Paris)

A la fin de sa vie, Sibelius déclare à propos de Bartok : « C’était un grand génie, mais il est mort dans la pauvreté en Amérique. J’ignore ce qu’il pensait de ma musique, mais j’ai toujours tenu la sienne en grande estime. » Le chef finlandais Jukka-Pekka Saraste et la Philharmonie de Rotterdam programment ensemble les deux compositeurs, en commençant par la Suite de danses du Hongrois (1923) : belles sonorités cuivrées, rythmes implacables, forte entrée en matière. Avant l’entracte, la soprano Karita Mattila chante non sans postures théâtrales les Quatre instants (2003) de sa compatriote Kaija Saariaho (née en 1952), sur des textes en français d’Amin Maalouf : une musique dépeignant avec sensualité, mais peu de contrastes, les « paysages du cœur féminin ». Luonnotar de Sibelius (1913) est une fascinante évocation - plus ésotérique que dramatique ou pittoresque - de la création du monde d’après la mythologie finlandaise du Kalevala. Retrouvant sa langue maternelle, Mattila en fait ressortir l’intensité et le mystère. Un sommet est atteint avec, toujours de Sibelius, l’énigmatique Quatrième Symphonie (1911), la fois classique, romantique et moderne. Servi notamment par un prodigieux timbalier, Saraste maintient la tension, non seulement dans le difficile troisième mouvement « Tempo largo », mais aussi dans finale, aux atmosphères si changeantes.

Marc Vignal

Mercredi 13 avril 2011 à 20h, Théâtre des Champs-Elysées

Entendu ce soir à l’Opéra Comique :

- Pourquoi John Eliot Gardiner a-t-il choisi Le Freischütz et non Der Freischütz ?

- Probablement parce qu’il avait envie de diriger L’Invitation à la valse.

Explication : en 1841, Berlioz établit pour l’Opéra de Paris une version française, avec récitatifs chantés, du Freischütz de Weber. Comme les abonnés exigent un ballet, il orchestre le rondo pour piano Aufforderung zum Tanz op.65 du même Weber, et le place au début du 3ème acte, juste après le célèbre Chœur des chasseurs. S’il ne traduit pas le titre, c’est qu’il est intraduisible. Freischütz veut dire franc-tireur, mais avec une connotation maléfique : c’est le chasseur qui n’atteint son but qu’aidé par le Diable. Mais si Gardiner dirige cette version, c’est aussi et surtout parce qu’il tient, en baroqueux historique qu’il est, à remettre la chronologie à l’endroit. Pour lui, ce n’est pas parce que Der Freischütz est considéré comme l’acte de naissance de l’opéra romantique allemand (préparé par La Flûte enchantée de Mozart et Fidelio de Beethoven), qu’il faut le traiter comme du pré-Wagner, avec orchestre lourd et chanteurs stentors. C’est plutôt dans la tradition de l’opéra comique français qu’il faut chercher ses sources. D’où cette recréation de la version Berlioz, qu’on ne connaissait que par un enregistrement de qualité moyenne, paru en 1999. Sur ce point, le pari est gagné : impeccablement chanté (craquantes Sophie Karthäuser et Virginie Pochon, sublime Monteverdi Choir), dirigé avec une finesse à peine trahie par un Orchestre Révolutionnaire et Romantique en petite forme, le chef-d’œuvre perd l’aspect Biedermeier qui gêne les Allemands eux-mêmes. S’il ne nous fait pas rêver autant qu’on le voudrait, c’est probablement parce que la mise en scène de Dan Jemmett transpose l’action dans une fête foraine. Balles et fusils = stand de tir, et adieu les prolongements métaphysiques de l’histoire. En matière d’analyse dramaturgique, c'est un peu court.

François Lafon

A l’Opéra Comique, Paris, les 11, 13, 15 avril. (Photo DR)

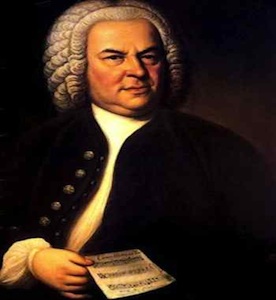

La Passion selon Saint Jean à Notre-Dame de Paris, dans le cadre de la saison Musique sacrée. Affiche de luxe : Reinhard Goebel au pupitre, Werner Güra en Evangéliste, avec l’Ensemble Orchestral de Paris et la Maîtrise de la Cathédrale. Tout n’est pas parfait : les fans de Goebel ne retrouvent pas les sonorités rugueuses, très « baroqueux première génération » qu’il obtenait de Musica Antiqua Köln, les deux solistes féminines ne sont pas inoubliables, et l’acoustique est traître : les VIP des premiers rangs ont l’impression que les bois se sont ligués pour les empêcher d’entendre leurs partenaires. Et pourtant, l’essentiel est là, dans cette rapidité, cette violence, cette impression qu’il manque des répétitions, que le désordre n’est pas loin, que l’orchestre est désarçonné par le chef, que le chœur-maison, solide et bien préparé, aurait pu être mieux mis en valeur. La Passion selon Saint-Matthieu, plus lyrique, ne s’en serait peut-être pas remise. La Saint Jean, si. On remarque comme jamais que Bach évite les scènes à faire, qu’il insiste davantage sur la rémission des péchés que sur la divinisation du Christ (attitude très protestante), qu’il nous livre sans ménagement ce fait divers qui a changé la face du monde. Pendant les saluts, Goebel, l’œil allumé, tente de discipliner ses troupes, de mettre en rang ses solistes un peu perdus. Au centre, Güra, plus sûr de lui, Evangéliste de haut vol, dans la lignée de Peter Schreier. Comme si toute l’histoire se recréait devant nous.

François Lafon

Notre-Dame de Paris, les 5 et 6 avril à 20h.