Florent Albrecht et son ensemble L’Encyclopédie donnaient un concert lundi soir 20 octobre à la Salle Gaveau. La salle était pleine, avec un public très familial et de nombreux enfants. Le programme était consacré à Mozart, père et fils, Léopold et Wolfgang, et les musiciens ont pris un soin tout particulier pour rendre la musique et la soirée le pus accessible. Malgré tout, quelques personnes, sans doute trop éloignées de cette musique savante, sont parties avant la fin, et parfois même au milieu d’un mouvement ou d’une modulation, émouvante pour le mélomane.

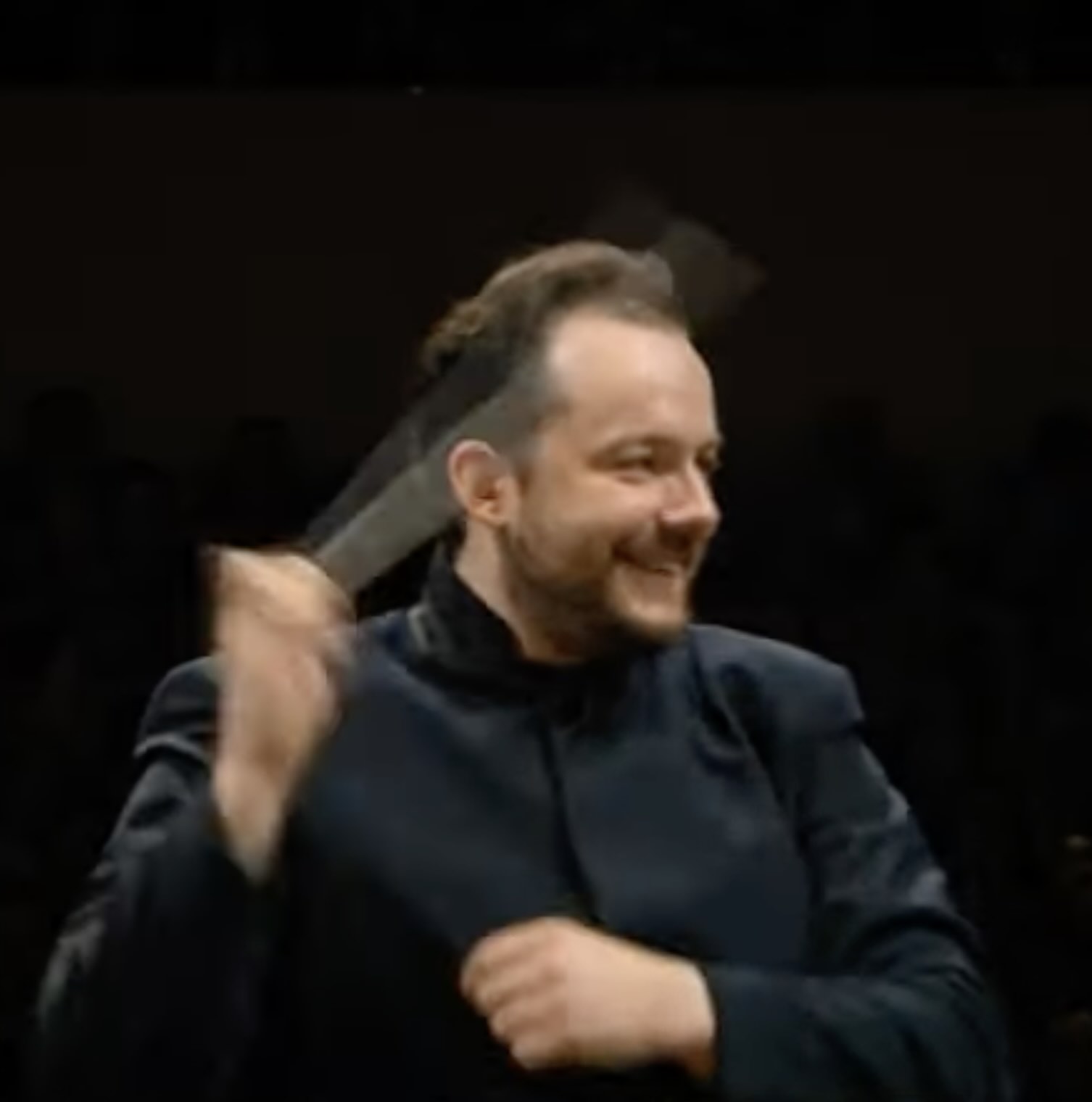

La soirée avait un lien direct avec la parution d’un disque chez Harmonia Mundi, avec juste un changement par rapport à l’enregistrement ; Le CD se termine par une œuvre étonnante de Mozart (Wolfgang) : La Plaisanterie musicale, œuvre composée juste après la mort de Léopold, et qui est sans doute un hommage tendre et plein d’humour du fils à ce père si important dans sa vie. A sa place, Florent Albrecht et son orchestre ont choisi de jouer le très beau concerto en do majeur n° 13, Kv 415, datant de 1783, au piano forte, car Albrecht se revendique fermement « Pianofortiste », dans la lignée de musiciens comme Paul Badura Skoda, l’un de ses inspirateurs. Fondé en 2020, L’Encyclopédie se veut « historiquement informé », au plus près de ce qu’ont pu être l’esprit et la façon de jouer de l’époque. Florent Albrecht, lui-même âgé de 50 ans, a eu un parcours un peu singulier, avec « une première vie » dans l’industrie du luxe et l’organisation d’évènements, avant de se remettre sérieusement à la musique, avec un diplôme obtenu à Genève en 2018. Il mène alors une carrière en solo, et enregistre un album consacré aux nocturnes de John Field (1783/1837), puis aux Fantaisies de Mozart. Pour ce programme, il a travaillé tout particulièrement avec Jean François Madeuf, trompettiste, qui a fait fabriquer, à partir d’un modèle présent sur un tableau, une petite trompette jouet, ainsi qu’avec David Joignaux, percussionniste qui, lui, s’en est donné à cœur joie avec plusieurs collègues pour faire sonner les grelots des chevaux, un fouet, une crécelle, un chant de rossignol, un appeau de caille et à coucou, et on en passe ! On a même droit au partage de coupe de champagne en cours d’interprétation.

L’idée est donc de montrer la volonté de fantaisie, de joie simple et de fête familiale visée par Leopold Mozart dans sa symphonie des jouets, et dans la promenade en traineau, où on suit le voyage, les tremblements de froid de la princesse, le passage dans la forêt avec les bruits de la nature. Les musiciens s’amusent et nous amusent tout en jouant remarquablement, et on peut apprécier le vrai talent de Leopold, malgré tout vite dépassé et éclipsé par le génie de son rejeton.

Denis Méchali

Le 20/10 à Paris, Salle Gaveau

« Kindermusic » 1CD, durée 57 minutes. HMM 905399. Harmonia Mundi - octobre 2025.

• Florent Albrecht en concert le 13/11 à Genève (Fondation-Musée Zoubov/"Mozart,Haydn & Cie") : L’Encyclopédie le 13/12 à Genève (Fondation-Musée Zoubov/Symphonies de Beethoven et Hummel)