À l’occasion du décès de Bob Wilson, entretien paru dans

Artpress n° 316, Octobre 2005

Opéra : le langage des plasticiens

Bob Wilson et le Ring, peindre avec la lumière

entretien avec Franck Mallet

Comme au début du 20e siècle, l'opéra est, aujourd'hui encore, une « vitrine » ouverte sur un large public, où les images s'animent et se renouvellent sous le regard de multiples plasticiens. En vrais « installationnistes », ces derniers trouvent à l'opéra un accomplissement – loin des installations mortifères encombrant les musées. Bob Wilson, artisan de ce renouveau, témoigne que la mise en scène de ses propres ouvrages comme celle d'œuvres du répertoire est une seule et même expérience. À l'occasion de sa mise en scène du Ring de Wagner à Paris (Théâtre du Châtelet), il s'entretient avec Franck Mallet sur sa conception du spectacle.

Bill Viola s’exprime sur sa première collaboration à l’opéra avec le metteur en scène Peter Sellars. Il a réalisé un film vidéo de quatre heures accompagnant Tristan et Isolde de Wagner ; ce spectacle fut un tel événement en avril et en mai à Paris (à l’Opéra-Bastille) qu’il se déroula à guichets fermés – il est heureusement repris en novembre prochain. La Flûte enchantée de Mozart a, encore récemment, à Salzbourg, Bruxelles, Strasbourg et Paris, concentré les talents d’artistes aussi différents que le Catalan Jaume Plensa, l’Allemand Achim Freyer et le Sud-Africain William Kentridge – une occasion supplémentaire d’évoquer leur rapport à l’opéra.

Préférez-vous mettre en scène vos propres spectacles ou des ouvrages du répertoire, passé ou présent ?

Je ne vois pas une telle différence entre mettre en scène un spectacle que j’aurais conçu dans sa totalité, et revenir ensuite à une production plus classique, que serait l’opéra, comme un livre blanc qu’il faudrait rendre expressif…

Avant le Ring, était-il pour vous nécessaire d’aborder Wagner en montant tout d’abord l’un de ses premiers opéras, Lohengrin, au Met en 1998, ainsi que le dernier, Parsifal, à Hambourg en 1991, et Houston l’année suivante ?

En fait, j’ai eu la chance de travailler avec Christoph Eschenbach [chef d’orchestre], qui dirigeait la reprise de la production de Parsifal : il est l’un des rares à regarder ce qui se passe sur scène ! La plupart des chefs que je connais ne regardent pas le plateau ; ils observent les chanteurs, bien sûr, mais ne s’intéressent à rien d’autre. Je vous assure que c’est capital, l’opéra est une œuvre totale, qui focalise autant la vue que l’ouïe – peut-être encore plus dans mes spectacles. Je me souviens qu’avec Lohengrin, le prélude orchestral était très important ; comme une cérémonie réglée sur un éclairage changeant constamment, en fonction des motifs, du tempo, etc. C’est un ensemble indissociable : si le chef ne se règle pas sur la scène, ça ne marche pas… Christoph Eschenbach a toujours été là, présent, que ce soit à Hambourg et Houston pour Parsifal, ou dans la première production du Ring, à Zurich, en 2002. Avec lui, je peux régler le mouvement des lumières comme ceux des comédiens, nous travaillons ensemble. Les chanteurs ne sont toujours pas formés pour bouger sur scène, donc le travail est particulièrement long : il s’agit d’expérimenter et de trouver le jeu le plus adéquat. C’est très facile de s’agiter dans tous les sens, de courir d’un endroit à un autre, mais c’est bien autre chose d’obtenir une action sereine, réfléchie, un geste calme qui va s’harmoniser avec la musique… Le chef d’orchestre doit lui aussi intégrer tout ce travail scénique - Eschenbach est la personne idéale, qui impose cette confiance, cette union avec l’orchestre. Il peut être très rapide et impose avec naturel cette maîtrise indispensable de l’ensemble ; il crée la tension nécessaire entre ce qu’on voit et ce qu’on entend. Il obtient cet équilibre délicat entre ce qui se passe à l’extérieur de la musique de Wagner et ce qui se produit lorsqu’on est totalement immergé dans la partition : il faut respecter le maître, mais on ne doit pas pour autant devenir son esclave !

Que représente Wagner pour vous ?

J’aime cette force incroyable, c’est un peu le Cecil B. De Mille d’Hollywood ! Il peut être aussi intime et doux que violent et cataclysmique. Il possède une telle variété de contrastes théâtraux et dramatiques. Richard Wagner était à lui seul la Century Fox du 19e siècle ! (rires). Lorsque j’ai entendu cette musique pour la première fois, j’ai vu un formidable espace : mental, virtuel, visuel et organique. Les passages intimes pouvaient se révéler d’une plus grande importance que les moments violents, car, à ce moment-là, l’espace règne en maître sur la scène : plus l’espace environnant est vaste, plus il devient impressionnant. Si je place un crayon sur la scène du Metropolitan de New York, avec une lumière au-dessus, et si un car Pullman est également sur scène, on ne verra que le crayon et un grand espace alentour. Lorsque je vois des spectacles ici, à New York, ou ailleurs dans des lieux traditionnellement dévolus au théâtre et à l’opéra, le plateau est si encombré qu’il ne peut y avoir d’espace réservé à l’esprit et à la vision. Du coup, ce public n’existe pas pour ce que je recherche ; le Ring de Wagner est comparable par sa dimension à Star Wars, c’est une zone inconnue, un autre monde, une autre galaxie. C’est ce que j’essaie de faire : créer un monde capable de recevoir et écouter cette musique. En général, lorsque je vais à l’opéra, je n’entends pas la musique, je dois fermer les yeux pour me concentrer. Du coup, j’entends avec toute l’attention requise. C’est pareil dans la rue, si on ferme les yeux un instant, on entendra plus distinctement les voix ou tel bruit jusque-là perdu dans la totalité.

Bien sûr, c’est mon goût personnel, mais, à mon avis, il se passe souvent trop de choses inutiles sur scène – c’est gênant, tout ce remue-ménage… Mon corps a besoin d’écouter. C’est pour cette raison que je m’entends merveilleusement bien avec Christoph Eschenbach ; nous avons beaucoup réfléchi d’abord sur Parsifal, puis sur l’épopée du Ring, où il faut en même temps ménager le chaud et le froid. Je pense avoir atteint la sensibilité nécessaire pour ce théâtre… Prenez le personnage de Brünnhilde : son chant incarne la puissance du feu sacré, tandis que son corps est comme un bloc de glace. Voilà un étrange mélange qui concerne le pouvoir, basé sur l’alternance et l’opposition. Pour Brünnhilde, cette puissance émane de l’espace qui l’entoure. Si je sens l’espace derrière et autour de moi, j’ai plus d’assurance, plus de force. Je suis plus attentif, plus réceptif, je peux tendre la corde d’un arc et toucher ma cible. À l’intérieur du texte circule tout un réseau mystérieux dévolu à cette puissance. On ne doit pas illustrer la musique, la décorer. Lorsque j’ai monté Lohengrin au Metropolitan Opera, j’ai eu beaucoup de difficulté avec le chœur, pour faire marcher plus de quatre-vingt personnes contre le rythme naturel de la musique – faire qu’il se déplace lentement lorsque la musique accélère, par exemple. Voilà l’image de la puissance lorsque l’ensemble du chœur, tel un mur, avance vers le public à un rythme ralenti, tandis que la musique va de plus en plus vite. Lorsque, enfant, vous accompagnez une parade à l’école, il n’y a pas de cordes derrière vous, juste la pulsation des cuivres sur laquelle vous vous cadrez. Dissocier le geste de la musique demeure l’une de mes préoccupations.

Je sors d’une répétition à la Comédie-Française, où je travaillais avec une jeune comédienne dont le jeu était beaucoup trop dur. Je lui disais : « Souris, détends-toi. » Je l’ai regardée fixement, en faisant les gros yeux et en écartant la bouche, et j’ai crié en la menaçant : « Je VAIS TE TUER ! ». Juste après, j’ai touché délicatement son bras et, avec un léger sourire, je l’ai regardée intensément et d’une voix douce, je lui ai dit : « Je vais te tuer… ! » [long silence] Ça a été affreux, je l’ai terrorisée ! Et avec le sourire… Je me souviens également d’une reprise de The Black Rider de Tom Waits à Stockholm (1). Nous avions d’un côté le texte chanté et, de l’autre, la voix enregistrée de William Burroughs, avec ce ton grinçant et métallique caractéristique. [B.W. l’imite aussitôt]. Burroughs dit les pires choses, sur un ton enjoué : « Je vais boire ton sang comme du vin », ce sont les paroles du Diable (2). C’est une conception unique, l’enfer et le paradis sont imbriqués ; il y a des méchants et des bons, mais c’est une seule et même personne. Les dieux dans le Ring reflètent exactement cette conception.

Comment suggérer une même proximité entre Wagner et le public que celle que vous obtenez lorsque vous adaptez Hamlet pour vous-même (2), ou lorsque vous montez Une femme douce de Dostoïevski ?

Un grand acteur, un grand chanteur, n’a, en général, nul besoin d’aller vers le public. Ils pourraient jouer pour eux-mêmes, c’est le public qui vient à eux. Chez Wagner, la scène et la musique sont indissociables, c’est pour cela que si le chanteur n’a que partiellement conscience de l’environnement visuel et sonore qui l’entoure, il amenuise d’autant plus cet espace entre lui et le public… Si je chante pour une seule personne dans la salle, pour vous, face à moi, et personne d’autre, l’espace s’agrandit considérablement – et j’augmente d’autant plus l’espace mental qui nous relie. Vous pouvez le vérifier vous-même dans une grande salle, vous n’atteindrez jamais personne, sauf si vous vous adressez à une personne bien précise : par exemple, ma mère assise quelque part, parmi des milliers de personnes au Met ; du coup, j’atteins tout le monde. Pour Wagner, c’est exactement la même chose, il suffit d’atteindre cette dimension très vaste.

Avez-vous des moyens adéquats, ou comparables à ceux dont vous disposez à Long Island, au Centre Watermill, lorsque vous travaillez pour de grandes maisons d’opéra ou des théâtres ?

C’est vrai qu’à chaque fois le temps est compté, nous avons des horaires draconiens et devons travailler avec précaution, les chanteurs ne doivent pas répéter sur de trop longues périodes ; certains arrivent au dernier moment et pensent savoir déjà tout ce qu’il faut faire – qu’il leur suffit de répéter des gestes appris précédemment… C’est objectivement moins facile à l’opéra que dans un théâtre. À Watermill, c’est différent. Il n’y a pas de théâtre, et nous n’avons pas à présenter de spectacle. Je n’ai pas souhaité créer une compagnie, une école. C’est juste un centre d’étude, pour y développer des idées, trouver une direction. C’est plutôt un laboratoire, une académie d’un nouveau genre, pour les premières années du 21e siècle. J’y suis moi-même plus détendu, plus ouvert aux idées ; je peux y organiser une foule de choses, inviter un groupe d’enfants, y amener des personnes âgées, consacrer une séance à la danse, étudier avec une chanteuse venue de Turquie le Liebestod de Wagner, en prélude à un futur spectacle au Lincoln Center. Ce ne sont pas des chanteurs que vous retrouverez dans une production à New York ou sur la scène du Châtelet, à Paris, mais il s’agit de trouver à Watermill des solutions à des problèmes posés ; j’ai cette liberté au Centre que je n’obtiendrais jamais ailleurs. À l’opéra ou au théâtre, un spectacle accapare trop de personnes pour qu’on puisse se permettre de réfléchir et chambouler ce qui était prévu. C’était d’ailleurs l’un des propos de The CIVIL warS (1963/84) : que tout le monde participe civilement à une vaste compétition… Sur scène étaient rassemblés des ouvriers d’usine, la chanteuse Hildegarde Behrens, Jessye Norman, David Bowie, etc. Des superstars comme des gens venus d’institutions les plus diverses, des handicapés, d’autres rejetés jusque-là par la société…

Rassembler toutes ces personnes, c’était mon projet, partiellement réalisé en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Japon et à Minneapolis, à l’occasion des Jeux olympiques de Los Angeles, en 1984. C’est, plus modestement, la même idée qui anime Watermill : réunir des personnes qui n’auraient jamais l’occasion de se rencontrer, même si elles n’ont pas bénéficié d’un enseignement spécifique. À l’université de Yale, par exemple, il existe des secteurs hautement spécialisés dans des domaines artistiques réputés comme l’architecture et la peinture, mais on trouve aussi des secteurs consacrés à la décoration – je me demande bien ce qu’on y enseigne… -, le design… Il y a aussi, à côté, un secteur destiné aux déficients mentaux, à qui on dispense également un enseignement artistique. Beaucoup d’argent est dévolu à cette section… Les parents repartent avec leur enfant et un diplôme stipulant qu’il a réussi dans les épreuves de design, décoration, etc. Je trouve ça pitoyable… Nous évitons ce genre d’aberration à Watermill, où les individus se côtoient et réalisent quelque chose réellement ensemble.

L’une de vos productions les plus célèbres est celle de la Flûte enchantée de Mozart. La combinaison de plusieurs éléments objectivement disparates (arias d’opéra, chansons d’inspiration populaire, musique liturgique, situations comiques…) dans la Flûte est très différente de la manière dont est structuré le Ring – qui apparaît pour le coup comme une histoire classique…

La structure apparente d’une œuvre n’a pas d’intérêt, elle est juste là pour faire s’enchaîner une suite de sentiments. En revanche, si je n’établis pas une forme précise de mon travail, je ne peux pas continuer. Certes, la Flûte diffère d’un opéra de Wagner, mais il existe au moins une

similitude dans le fait que tous deux sont structurés par un plan narratif. Je m’imagine raconter une histoire à un enfant. Le côté mélodramatique et tortueux chez Wagner peut se révéler aussi lumineux que chez Mozart. Lorsque l’enfant s’endort, n’est-il pas dans son rêve aussitôt un dragon crachant du feu ? Qui connaît la clé de ses songes ?

Si je parviens à communiquer cette impression aux chanteurs, une partie du spectacle est gagnée. Le monde fantastique de Wagner est proche de l’imaginaire de l’enfant. J’ai perçu cela très tôt parmi d’excellents comédiens et chanteurs ; en chacun d’eux, il y a une part d’enfance qu’il suffit de réveiller. Je me souviens avoir mis en scène Salomé de Strauss avec Montserrat Caballé. Elle était si émouvante, transportée dans un autre monde. Sur scène, elle s’était métamorphosée en une jeune fille, pleurant, souriant. Là où d’autres hurlent en vain, elle chantait avec une douceur extrême et des couleurs extraordinaires – nous avions tous la chair de poule. C’est l’une des artistes avec lesquelles j’ai le plus aimé travailler ; elle m’a beaucoup appris. Elle m’avait d’ailleurs provoqué lors de notre première rencontre ; tout en éclatant de rire, elle m’avait lancé : « Vous êtes bien sûr, monsieur Wilson, que vous voulez travailler avec moi ; êtes-vous certain que je serai votre Salomé ? »

Vous dessinez régulièrement le rideau de scène de vos spectacles, et votre façon de traiter la couleur et la lumière sur scène s’apparente au travail d’un peintre…

Ce que je fais, c’est peindre avec la lumière. Luchino Visconti était venu voir, lorsque, inconnu, au Festival de Spolète, je montais en 1974 A Letter for Queen Victoria. Je l’admirais depuis des années et je commençais tout juste dans le théâtre. En coulisse, après le spectacle, il est venu me dire : « C’est la plus belle mise en lumière que j’ai jamais vue sur une scène. » J’étais comblé, et comme je savais qu’il répétait lui-même un ouvrage à l’opéra, il m’a autorisé à aller le voir le lendemain matin. À dix heures, je me suis présenté derrière l’opéra, puis je suis entré dans cette vaste salle vide. Il était là et donnait des indications : « Là, le jaune, non pas comme ça, juste un tout petit peu ; non, un peu plus bleu, oui avec un peu plus de vert ici ; non, un peu plus fort… » Il peignait avec la lumière. Ce fut une formidable confirmation de ce que je commençais à entreprendre. Je n’ai pas eu la chance de voir la manière dont travaillait Wieland Wagner, à Bayreuth, mais je sais qu’il commençait toujours par la lumière, tout comme Giorgio Strehler. Sans éclairage, l’espace n’existe pas, et c’est l’un des éléments fondamentaux pour m’aider à entendre et voir. La lumière détermine tout : elle rejoint la musique ou l’affronte, rend transparent ou délimite des zones, ordonne le mouvement, découpe le texte et charpente le décor… Elle est tout sauf un complément, elle structure et rassemble ; du coup, elle entraîne le texte et la musique – ce n’est pas l’inverse.

Avez-vous abandonné la vidéo sur scène, alors que tout le monde l’utilise aujourd’hui ?

Actuellement, je réalise des portraits vidéos. Quatorze ont déjà été réalisés, notamment celui des comédiens Brad Pitt, Winona Ryder, Isabelle Huppert, Jeanne Moreau, Willem Dafoe. Ce sont essentiellement des images statiques, des surfaces d’écran. Isabelle Huppert est perçue comme Greta Garbo, avec cet œil endormi, mi-clos… Jeanne Moreau est Mary, reine d’Écosse avec cette allure et cette prestance propres aux femmes de pouvoir… Quelqu’un d’autre est saint Sébastien… Ils sont comme dans une peinture, un portrait officiel dans l’esprit de ceux de John Sargent. Peut-être les montrerai-je un jour dans une galerie.

J’ai toujours le projet d’utiliser de très grands écrans pour projeter une image vidéo, dans le cadre d’une exposition autour de Goya, avec différents objets ou thèmes : un singe, un lac gigantesque… – aucun comédien sur scène, tout automatisé par ordinateur. Actuellement, je travaille sur un opéra à Berlin, où tout sera animé sur vidéo.

(1) Créé au Thalia Theater de Hambourg (Allemagne) en mars 1990, The Black Rider de Robert Wilson, Tom Waits et William Burroughs fut repris la saison suivante à Paris, au Châtelet (9 au 14 octobre).

(2) Créé au Alley Theatre, Houston (Texas), le 24 mai 1995, Hamlet a monologue a été joué pour la première fois en France dans le cadre du festival d’Automne à Paris, à la MC93 de Bobigny (16 au 19 septembre 1995). Une femme douce de Dostoïevski a également été présenté et créé à la MC93 de Bobigny (11 au 23 octobre 1994).

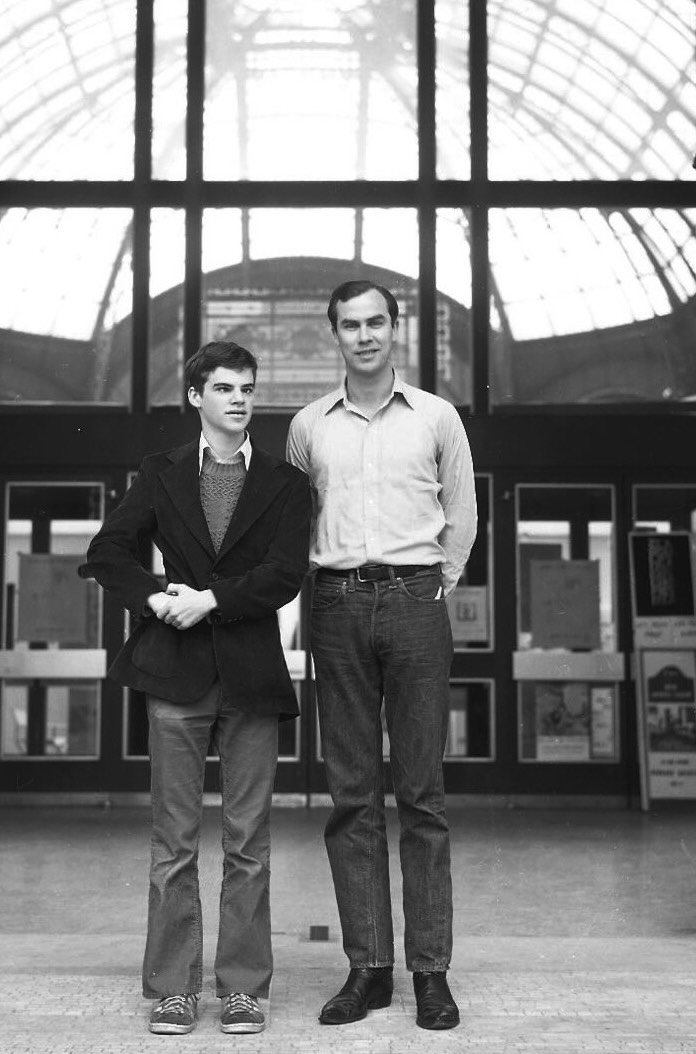

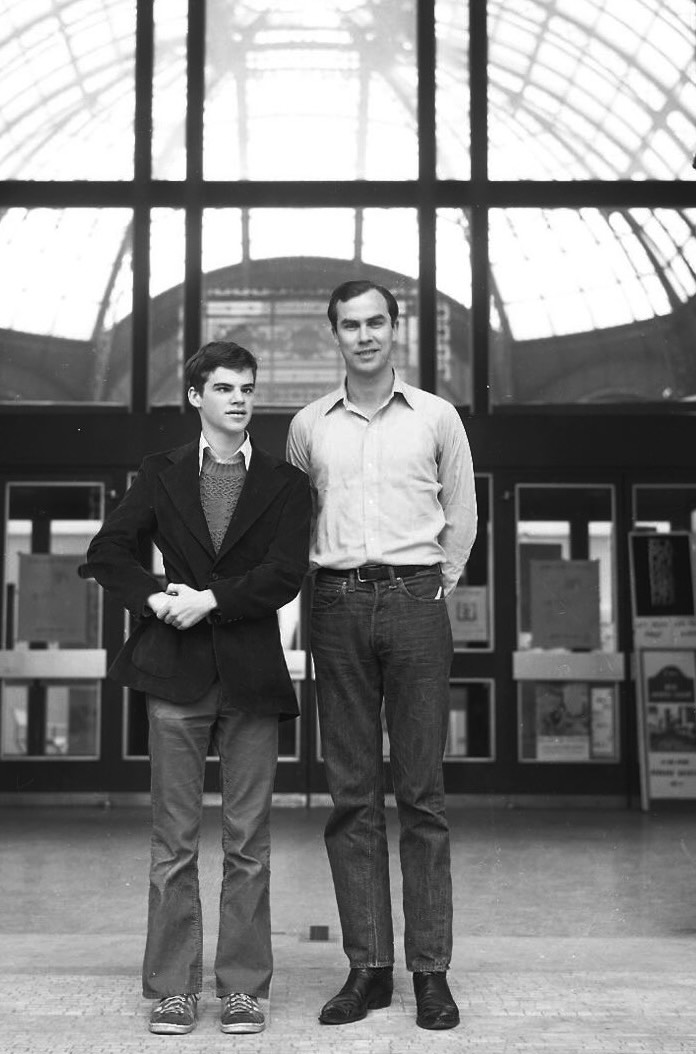

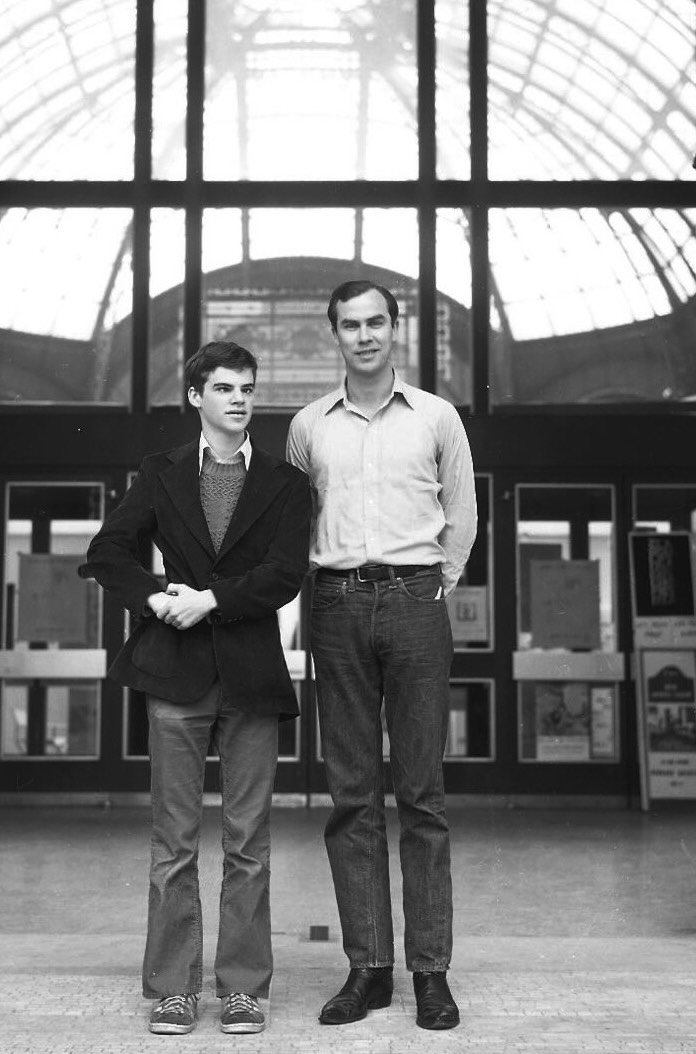

Photo : Christopher Knowles et Bob Wilson en 1977 devant la FIAC (Grand Palais) © André Morain

Actualité

Wagner. l’Anneau du Nibelung, Paris, Théâtre du Châtelet.

Mise en scène Robert Wilson, dir. Christoph Eschenbach.

L’Or du Rhin : 19, 25 octobre et 1er novembre 2005, 30 mars et 8 avril 2006, à 19 h 30, et 23 octobre, à 16 h.

La Walkyrie : 21, 27 octobre, 5 novembre 2005, 1er et 10 avril 2006, à 18 h, et 30 octobre 2005, à 15 h.

Siegfried : 26, 31 janvier, 8 février, 3 et 12 avril 2006, à 18 h, et 5 février, à 15 h.

Le Crépuscule des dieux : 28 janvier, 2, 15 février, 6, 15 avril 2006, à 17 h 30, et 12 février, à 15 h

La Tentation de saint Antoine. Paris, Palais Garnier. Mise en scène R. Wilson, dir. B. J. Reagon. 24, 25, 28 novembre, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 décembre 2005, à 20 h, et 27 novembre, à 14 h 30

Puccini, Madame Butterfly, Paris, Opéra Bastille. Mise en scène R. Wilson, dir. Dennis Russel Davies. 21, 24, 30 janvier, 2, 9, 15, 17, 20, 23, 25, 28 février 2005, à 19 h 30, et 5, 12 février, à 14 h 30