À l'occasion du décès de Bob Wilson, entretien paru dans

Le Monde de la Musique n° 205, décembre 1996

Dans la forêt de l'expérience

Le livre d'images de Bob Wilson

entretien avec Franck Mallet

Figure emblématique de l'artiste en cette fin de siècle, Robert Wilson est un touche-à-tout de génie à la manière d'un Jean Cocteau. Formé à l'architecture, il est à la fois homme de théâtre, improvisateur, chorégraphe, metteur en scène d'opéra, pédagogue, designer, vidéaste, dessinateur… et homme d'affaires. Le sens du mystère imprègne tous ses livres d'images, condensés et magiques.

MDM — En 1971, votre premier spectacle Le Regard du sourd s'imposait comme un opéra du silence.

R.W. — Je ne pensais pas encore à la forme de l'opéra, mais j'avais conscience d'un théâtre construit sur des silences. Cage parle de ce monde sans silence, où tout est sonore — nous faisons énormément de bruits, du plus petit au plus grand — et de la manière dont nous organisons notre écoute. Le Regard du sourd est né de l'observation d'un enfant sourd âgé de 13 ans, n'ayant jamais fréquenté l'école et dont l'entourage ne comprenait pas quel était son problème. À travers ses yeux, son imagination et ses rêves, j'ai imaginé un travail qui permettrait de pénétrer dans son monde, tout en découvrant sa sensibilité et son appréciation des sons. Il faudrait que je revienne à cette pièce, car elle contient nombre de choses en friche dont j'ai certainement encore beaucoup à apprendre. L'écoute au théâtre est ce qu'il y a de plus important. Pour pouvoir parler et chanter, il faut pouvoir entendre… Lorsque j'ai ajouté du texte et de la musique à mon travail, j'étais très conscient de l'espace autour des sons.

MDM — La première rencontre avec les mots a eu lieu avec Christopher Knowles.

R.W. — C'est la première fois où j'ai inclus des mots dans mon spectacle. Mais Chris a sa façon propre de construire un langage, musicale. Son intérêt n'est pas seulement dans le contenu des mots, il s'intéresse surtout à leur sonorité et leur construction, comme dans la poésie concrète (R.W. improvise, en fractionnant un texte, la main devant la bouche). Une poésie construite visuellement, mathématiquement, au moyen d'une combinatoire. Je pense, d'après, sa manière d'élaborer le son, qu'il avait un modèle visuel. Sa précision était mathématique dans la géométrie de sa construction. Donc, c'est un compositeur.

MDM — La troisième rencontre c'est avec la musique : Einstein on the Beach, co-signé avec Philip Glass. De quelle façon la musique est-elle entrée dans votre théâtre ?

R.W. — Je pense que Philip Glass était la personne idéale pour franchir cette nouvelle étape, car nous partagions la même notion du temps et de la durée. Je sais que Phil et Chris sont différents, mais Phil ordonnait sa musique avec les mêmes formes géométriques que celles de Chris. En termes de forme, de structure, Phil était capable de visualiser à l'avance la totalité de l'œuvre, d'embrasser d'un coup d'œil la forme. Il faisait des croquis, des cartes… Comme Chris.

MDM — Le théâtre est-il religieux ?

R. W. — Il ne convient pas d'avoir sur scène une attitude religieuse. Le théâtre n'est pas une église. Mais, pour moi, mon œuvre est une forme d'expérience religieuse, même si cela peut avoir l'air d'une contradiction. Dans Parsifal de Wagner (que j'ai mis en scène), il y a un service religieux sur scène, mais qui, selon moi, n'a rien de religieux. Ces chevaliers dans leur procession ridicule autour du Graal… Il existe une grande différence entre la spiritualité et religion. Lorsque j'ai mis en scène Parsifal, je n'ai pas voulu montrer un faux service religieux et j'ai pensé plus en terme de spiritualité universelle. Nike Wagner, la fille de Wieland Wagner a écrit dans un article que cette production était la plus proche de l'idée initiale de Wagner, en ce qu'elle englobe le christianisme dans une idée plus universelle.

MDM — Le dessin est à la base de votre travail…

R.W. — Oui, par exemple dans The Life and Time of Joseph Stalin qui dure douze heures, il y a sept axes. Il existe une relation entre 1 et 7, 2 et 6, 3 et 5. Les spirales tournent autour d'un axe, la forêt, correspondant à la date de la mort de sa première femme (1907). Cette pièce se construit sur un jeu d'oppositions qui se répondent : l'extérieur et l'intérieur, le sombre et le clair, etc. C'est un schéma organique qui modèle l'interaction des scènes. Je procède ainsi, par une combinatoire visuelle. (cf. dessin de The Life and Times of Joseph Stalin). Pour Einstein on The Beach, j'ai fait la structure de la même manière. J'ai dit à Phil : Quelle durée ? Wagnérienne… bon, ce sera 4 heures 42. Ensuite, nous avons découpé ce temps et fractionné en scènes, dont la durée est déterminée à l'avance. La visualisation des scènes illustre la théorie de la relativité, d'où l'apparition d'un train dans Einstein on the Beach qui rappelle l'exemple fameux donné par Einstein pour illustrer sa théorie. Pour moi, le temps est une ligne qui pénètre au centre de la Terre et va jusqu'au Paradis, l'espace s'inscrivant sur la ligne horizontale de cette croix. Le symbole de la croix est important, il détermine la structure d'Einstein (cf. dessin d'Einstein on The Beach : E. O. B.) Et pas seulement d'Einstein, on le retrouve dans la construction d'un bâtiment, d'une peinture, d'une table, d'un corps humain…

MDM — Pour vous, le corps est déjà langage…

R.W. — En général, les artistes qui ont du succès auprès du public maîtrisent bien leur corps. Par exemple, Marlene Dietrich : elle se contente de rester plantée sur la scène, sans rien faire. Elle bouge un doigt. C'est suffisant, parce qu'elle connaît le sens de son geste, le timing adéquat. C'est rare chez un artiste. Souvent, les jeunes ont du mal à «trouver» leur corps. C'est à cela que je m'emploie à Watermill (1). Le corps est notre instrument, que l'on soit mathématicien, danseur, chanteur, enseignant, scientifique… C'est par le corps que tout se fait ; la connaissance gît dans le corps. Socrate dit que le nouveau-né sait tout dès l'origine, que l'enseignant ne fait qu'éveiller la connaissance que chacun porte en soi. Pour lui, tout est inscrit dans le corps ; et jusqu'à un certain point, je pense que c'est vrai.

MDM — Et la lenteur, c'est volontaire ?

R.W. — Je ne sais pas. Le temps n'est pas un concept. Si on le considère comme tel, on limite l'expérience qu'on en fait. Si je dis à quelqu'un : bouge lentement, c'est ennuyeux. Mais si on le fait sans y penser, dans ce mouvement il y a toute une pluralité de temps. Il se passe des milliers de choses dans un geste. C'est difficile d'en parler. C'est une question de construction et de décision. Hier, je me suis mis en colère

devant un journaliste qui me demandait quelle était la signification pour moi d'Œdipus Rex de Stravinsky et Cocteau. Je lui ai dit : Demandez à d'autres metteurs en scène américains (rires)… Je ne suis pas ce genre d'artiste. J'ai pris la décision il y a longtemps, d'entrer dans la forêt de l'expérience (The Wood of experience). C'est ce qui compte pour moi. Une expérience guidée sur quelques idées, certes. Mais, à long terme, l'important c'est l'expérience dans le travail. À l'arrivée, le résultat est toujours différent de l'idée de départ. Si on veut se libérer, être présent à chaque instant, ces idées doivent être une petite boîte noire dans votre placard, dont on a perdu la clé. Mais s'il fallait être conscient de tout ce que l'on fait à chaque seconde, même si je faisais la même performance chaque soir, ce serait à chaque fois différent. En un sens, c'est toujours une improvisation, une chose neuve. On n'apprend jamais rien. Ce qui importe, c'est l'expérience de l'apprentissage. Je ne nie pas que l'artiste ait des responsabilités morales et intellectuelles, mais c'est comme à l'école, quand on est devant ses professeurs (rires)… Je n'ai eu qu'un seul bon professeur. Elle ne faisait pas comme les autres, elle était étonnante. J'ai beaucoup appris d'elle ; aujourd'hui encore, au bout de trente ans… Elle se tenait sur une estrade, elle nous enseignait l'histoire de l'architecture devant trois écrans lumineux représentant des œuvres disparates de plusieurs architectes. Ce qu'elle disait n'avait aucun rapport avec ce qu'on voyait. Elle ne nous donnait pas de réponses. Cela nous troublait beaucoup, parce qu'au moment des examens, elle nous posait des questions, alors que nous n'avions pas les réponses. Dans ses cours, elle pratiquait des associations libres, brassant beaucoup d'idées. Au bout de cinq ans d'études, on commençait à faire soi-même des rapprochements et je crois que c'est ainsi que pratique un bon metteur en scène, un bon acteur, qui suggère des connexions et reste ouvert à des possibilités qui n'étaient pas là au départ. Il ne s'agit pas de mettre Stravinsky, Shakespeare, au goût du jour (rires)… C'est déjà d'une telle richesse. Ce n'est pas éternel, mais « plein de temps ».

MDM — Vous avez réalisé récemment une exposition aux Galeries Lafayette, pour le XVIIe Festival de la Mode…

R.W. — J'ai toujours travaillé sur plusieurs choses à la fois. Un jour, j'avais dix ans, ma mère était au téléphone et quelqu'un lui a demandé : « Que fait Bob ? » Elle a répondu : «Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il a toujours une foule de projets». Quand j'avais treize ans, mon père m'a dit : « Bob, ne te disperse pas. Il faut te concentrer sur une seule chose et puis passer à une autre ». J'ai toujours fait mille choses à la fois. En ce moment, en plus d'Œdipus Rex et des Galeries Lafayette, j'ai une installation à Cologne, une soirée d'ouverture à Berlin, une installation permanente dans un nouveau Musée d'art moderne. C'est le même travail, Cézanne disait qu'il peignait toujours la même nature morte.

MDM — Quel est votre artiste français préféré ?

R.W. — Cézanne, sans hésitation. J'ai toujours aimé la structure transparente de ses toiles, le fait que l'on puisse voir toujours le geste de l'artiste, la touche, et l'intégralité de la chose en train d'être faite ; l'infinité du tableau. Moi aussi, j'essaie toujours de donner une image totale (2).

MDM — Votre décor se résume souvent à un siège, comme ceux que vous avez exposés en 1992 au Centre Georges Pompidou (Robert Wilson's Mr Bojangles' Memory og son of fire).

Dans les chaises que je dessine, on trouve toute mon esthétique, qui peut servir à construire un bâtiment, une ville entière. C'est toujours la même préoccupation. Mes chaises sont des sculptures qu'on peut regarder hors de la scène. Au Centre Pompidou où je les avais exposées, beaucoup de gens n'avaient pas vu mes spectacles. On peut les voir aussi comme des meubles utilitaires. Souvent, je leur donne un nom. Je les perçois comme des sculptures des dieux de notre temps, comme les Grecs faisaient des sculptures de leurs divinités.

MDM — Prochainement, vous montez Pelléas et Mélisande de Debussy à l'Opéra de Paris Bastille…

R.W. — Hugues Gall m'a demandé de faire Pelléas. Pour cette production, je m'inspire de Cézanne, la transparence de sa palette, et l'attention portée à la structure. Pelléas a beaucoup à voir avec l'immobilité et le silence. Les Pelléas et Mélisande que j'ai pu voir étaient trop agités… Trop d'action, je ne pouvait pas entendre la musique. Je pense qu'il existe une incommensurable force intérieure à l'œuvre et que cela devient rapidement trop extérieur, naturaliste. Dans une production récemment montée à Paris, on essayait de donner de l'expression au texte. Avec un tel livret, il faut agir autrement, d'autant que la musique est parcourue d'une dynamique imperceptible. Regardez l'arbre qui est devant nous : il bouge à peine et pourtant il est puissamment fixé dans le sol… Par rapport à ma mise en scène du Martyre de Saint-Sébastien, elle ne sera pas aussi statique, Saint-Sébastien restait dix-sept minutes sans bouger au début, alors que dans Pelléas, je vais tâcher de rendre cela plus vivant. Ce sera également une palette différente de couleurs, moins contrastée et plus pastel.

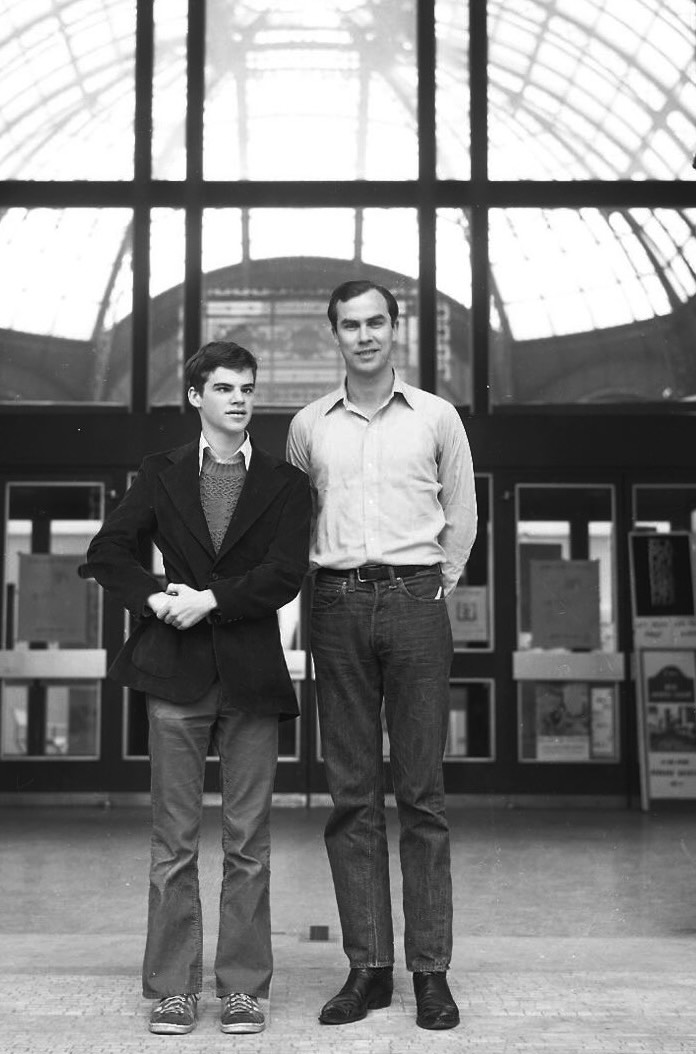

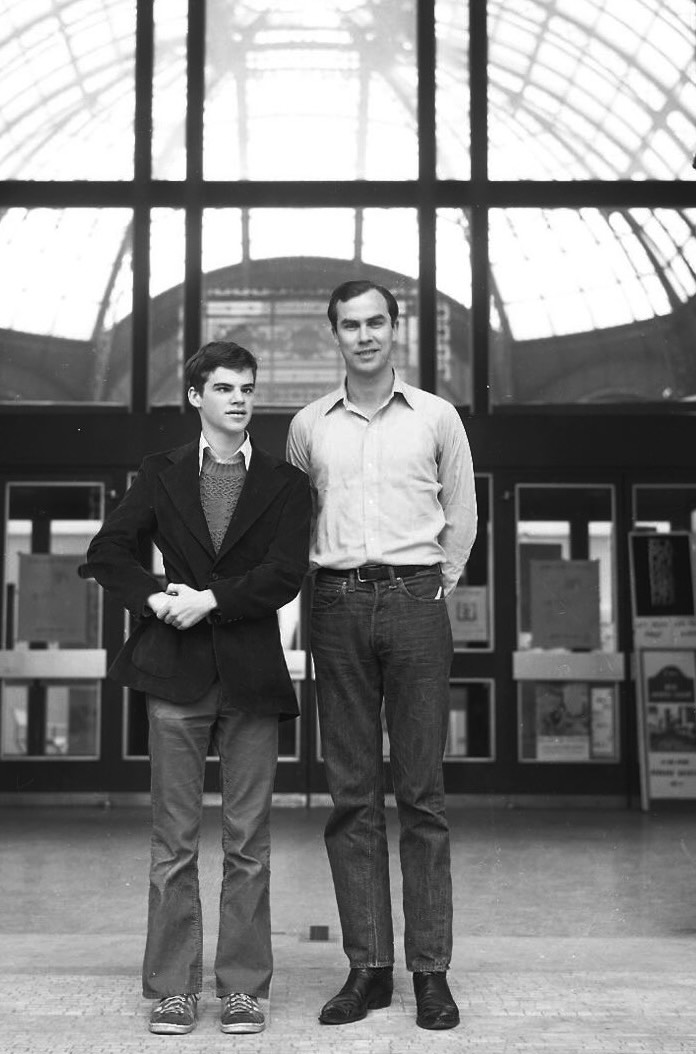

Photo : Christopher Knowles et Bob Wilson en 1977 devant la FIAC (Grand Palais) © André Morain

(1) Watermill : Centre de formation et de répétition inter-disciplinaire créé par Robert Wilson en 1992 à Long Island, où il invite des artistes du monde entier à la préparation de ses spectacles, comme l'an passé, celui projeté avec David Bowie.

(2) R. W. a réalisé une vidéo originale La Femme à la cafetière, inspirée du tableau de Cézanne et créée au Musée d'Orsay, en 1989.

Igor Stravinsky,

Œdipus Rex, opéra-oratorio en deux actes, livret de Jean Cocteau d’après Sophocle, traduction latine de Jean Daniélou

précédé de

Silent Prologue de Robert Wilson

Direction musicale de Christoph von Dohnanyi

Mise en scène et décors : Robert Wilson

Collaboration à la mise en scène : Giuseppe Frigeni

Collaboration aux décors : Stéphanie Engeln

Costumes : Susan Raschig

Lumières : Heinrich Brunke / Robert Wilson

Chorégraphie : Suzushi Hanayagi

Dramaturgie : Holm Keller`Chœur de la Radio Tchèque

Chœur du Théâtre du Châtelet

Philharmonia Orchestra

12 au 23 novembre 1996, Paris, Théâtre du Châtelet

Silent Prologue : Dominique Sanda, Marie-Annik Bocquillon, Arthur-Rémy Pestel, Alexandre Proia, François Chat, Francis Bouc et Jules-Emmanuel Eyoun-Deido

Œdipus Rex : James O’Neal, Michelle DeYoung, Franz-Josepf Kapellmann, Willard White, Peter Keller, Cheyne Davidson et Laurent Terzief.

Claude Debussy,

Pelléas et Mélisande, poème de Maurice Maeterlinck

James Conlon, direction musicale

Robert Wilson, mise en scène et décors

Frida Paemeggiani, costumes

Heinrich Brunke et Robert Wilson, lumières

Giuseppe Frigeni, collaboration à la mise en scène

Stéphanie Engeln, collaboration aux décors

Russell Braun, Pelléas

Suzanne Mentzer, Mélisande

José Van Dam, Golaud,

Victor von Halem, Arkel

Felicity Palmer, Geneviève

Gaële Le Roi, Le Petit Yniold

Vincent Le Texier, Un médecin

Souren Chahidjanian, Un berger

Paris, Opéra Garnier, 7 au 28 février, et 2 mars 1997