1) Le metteur en scène est l’élément essentiel du spectacle. Sa vision passe avant celles du compositeur, du librettiste, des chanteurs et surtout du public, composé d’idiots repus qui ne demandent qu’à être distraits et émus.

2) Le deuxième élément important est le scénographe.

3) La comédie est verboten, sauf si elle est fortuite. Laissons l’humour à ces abrutis de téléspectateurs.

4) Le jeu scénique doit être intense : on se roule par terre, on grimpe aux murs, on s’assoit sur le plancher nu.

5) L’attention du public doit se porter sur tout, sauf sur la personne qui est en train de chanter. Un air - forme musicale déjà démodé au siècle denier - doit être accompagné par des gens exprimant de la façon la plus triviale le mal être que leur inspire celui ou celle qui chante.

6) La fidélité au livret est passible de l’anathème, comme la peinture réaliste l’est pour le peintre abstrait. Ne racontez pas l’histoire, commentez-la. Mieux : dynamitez-la!

7) Quand il pousse une note aiguë, le chanteur doit être plié en deux, allongé par terre ou dos au public.

8) A certains moments, la musique doit s’arrêter, pour une raison obscure, mais intense.

Opéra : le langage des plasticiens

Bob Wilson et le Ring, peindre avec la lumière

entretien avec Franck Mallet

Comme au début du 20e siècle, l'opéra est, aujourd'hui encore, une « vitrine » ouverte sur un large public, où les images s'animent et se renouvellent sous le regard de multiples plasticiens. En vrais « installationnistes », ces derniers trouvent à l'opéra un accomplissement – loin des installations mortifères encombrant les musées. Bob Wilson, artisan de ce renouveau, témoigne que la mise en scène de ses propres ouvrages comme celle d'œuvres du répertoire est une seule et même expérience. À l'occasion de sa mise en scène du Ring de Wagner à Paris (Théâtre du Châtelet), il s'entretient avec Franck Mallet sur sa conception du spectacle.

Je sors d’une répétition à la Comédie-Française, où je travaillais avec une jeune comédienne dont le jeu était beaucoup trop dur. Je lui disais : « Souris, détends-toi. » Je l’ai regardée fixement, en faisant les gros yeux et en écartant la bouche, et j’ai crié en la menaçant : « Je VAIS TE TUER ! ». Juste après, j’ai touché délicatement son bras et, avec un léger sourire, je l’ai regardée intensément et d’une voix douce, je lui ai dit : « Je vais te tuer… ! » [long silence] Ça a été affreux, je l’ai terrorisée ! Et avec le sourire… Je me souviens également d’une reprise de The Black Rider de Tom Waits à Stockholm (1). Nous avions d’un côté le texte chanté et, de l’autre, la voix enregistrée de William Burroughs, avec ce ton grinçant et métallique caractéristique. [B.W. l’imite aussitôt]. Burroughs dit les pires choses, sur un ton enjoué : « Je vais boire ton sang comme du vin », ce sont les paroles du Diable (2). C’est une conception unique, l’enfer et le paradis sont imbriqués ; il y a des méchants et des bons, mais c’est une seule et même personne. Les dieux dans le Ring reflètent exactement cette conception.

Si je parviens à communiquer cette impression aux chanteurs, une partie du spectacle est gagnée. Le monde fantastique de Wagner est proche de l’imaginaire de l’enfant. J’ai perçu cela très tôt parmi d’excellents comédiens et chanteurs ; en chacun d’eux, il y a une part d’enfance qu’il suffit de réveiller. Je me souviens avoir mis en scène Salomé de Strauss avec Montserrat Caballé. Elle était si émouvante, transportée dans un autre monde. Sur scène, elle s’était métamorphosée en une jeune fille, pleurant, souriant. Là où d’autres hurlent en vain, elle chantait avec une douceur extrême et des couleurs extraordinaires – nous avions tous la chair de poule. C’est l’une des artistes avec lesquelles j’ai le plus aimé travailler ; elle m’a beaucoup appris. Elle m’avait d’ailleurs provoqué lors de notre première rencontre ; tout en éclatant de rire, elle m’avait lancé : « Vous êtes bien sûr, monsieur Wilson, que vous voulez travailler avec moi ; êtes-vous certain que je serai votre Salomé ? »

Photo : Christopher Knowles et Bob Wilson en 1977 devant la FIAC (Grand Palais) © André Morain

Actualité

Wagner. l’Anneau du Nibelung, Paris, Théâtre du Châtelet.

La Tentation de saint Antoine. Paris, Palais Garnier. Mise en scène R. Wilson, dir. B. J. Reagon. 24, 25, 28 novembre, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 décembre 2005, à 20 h, et 27 novembre, à 14 h 30

Puccini, Madame Butterfly, Paris, Opéra Bastille. Mise en scène R. Wilson, dir. Dennis Russel Davies. 21, 24, 30 janvier, 2, 9, 15, 17, 20, 23, 25, 28 février 2005, à 19 h 30, et 5, 12 février, à 14 h 30

Le Monde de la Musique n° 205, décembre 1996

Dans la forêt de l'expérience

Le livre d'images de Bob Wilson

Figure emblématique de l'artiste en cette fin de siècle, Robert Wilson est un touche-à-tout de génie à la manière d'un Jean Cocteau. Formé à l'architecture, il est à la fois homme de théâtre, improvisateur, chorégraphe, metteur en scène d'opéra, pédagogue, designer, vidéaste, dessinateur… et homme d'affaires. Le sens du mystère imprègne tous ses livres d'images, condensés et magiques.

MDM — En 1971, votre premier spectacle Le Regard du sourd s'imposait comme un opéra du silence.

Photo : Christopher Knowles et Bob Wilson en 1977 devant la FIAC (Grand Palais) © André Morain

(1) Watermill : Centre de formation et de répétition inter-disciplinaire créé par Robert Wilson en 1992 à Long Island, où il invite des artistes du monde entier à la préparation de ses spectacles, comme l'an passé, celui projeté avec David Bowie.

précédé de Silent Prologue de Robert Wilson

Direction musicale de Christoph von Dohnanyi

Mise en scène et décors : Robert Wilson

Collaboration à la mise en scène : Giuseppe Frigeni

Collaboration aux décors : Stéphanie Engeln

Costumes : Susan Raschig

Lumières : Heinrich Brunke / Robert Wilson

Chorégraphie : Suzushi Hanayagi

Dramaturgie : Holm Keller`Chœur de la Radio Tchèque

Chœur du Théâtre du Châtelet

Philharmonia Orchestra

12 au 23 novembre 1996, Paris, Théâtre du Châtelet

Silent Prologue : Dominique Sanda, Marie-Annik Bocquillon, Arthur-Rémy Pestel, Alexandre Proia, François Chat, Francis Bouc et Jules-Emmanuel Eyoun-Deido

Œdipus Rex : James O’Neal, Michelle DeYoung, Franz-Josepf Kapellmann, Willard White, Peter Keller, Cheyne Davidson et Laurent Terzief.

Claude Debussy, Pelléas et Mélisande, poème de Maurice Maeterlinck

James Conlon, direction musicale

Robert Wilson, mise en scène et décors

Frida Paemeggiani, costumes

Heinrich Brunke et Robert Wilson, lumières

Giuseppe Frigeni, collaboration à la mise en scène

Stéphanie Engeln, collaboration aux décors

Russell Braun, Pelléas

Suzanne Mentzer, Mélisande

José Van Dam, Golaud,

Victor von Halem, Arkel

Felicity Palmer, Geneviève

Gaële Le Roi, Le Petit Yniold

Vincent Le Texier, Un médecin

Souren Chahidjanian, Un berger

Paris, Opéra Garnier, 7 au 28 février, et 2 mars 1997

Orangerie du Château de Bois-Préau, Parc de Malmaison, 15h & 18h30, dimanche 28 mai 2023

• https://youtu.be/jSAOrULT-F4

Photo : Akhnaten @ Dominique Jaussein

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 24 mai (Photo © Diane Deschenaux)

Opéra Comique, Paris. Petite Balade aux Enfers, jusqu’au 17 février. Contes chinois les 23 et 24 février (Photo © S. Brion)

(Photo © DR)

Exposition Mozart, une passion française. Bibliothèque-musée de l’Opéra de Paris (Palais Garnier jusqu’au 24 septembre. Tous les jours 10h - 17 h (18 h du 17 juillet au 10 septembre). Catalogue, éditions BNF, 39 euros (Photo : Mozart, son père et sa sœur d'après Carmontelle © BnF)

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 28 avril. Clés de l’œuvre par Jacques Amblard le 27 à 19h, salle Christian-Bérard (Photo © DR)

François Lafon

Photo : Guillaume Andrieux © DR

Mer Egée, Cyclades : des noms qui évoquent la Mythologie et les vacances, voire la seule mythologie des vacances. On connaît moins Syros, au cœur de l’archipel, et sa petite capitale, Ermoupolis : un port - jadis le premier du pays, aujourd’hui paradis des yachtmen -, ses deux collines avec chacune leur évêque, grec et catholique, et le Théâtre Apollon, le plus ancien opéra de Grèce (1864) dit encore « La Piccola Scala », délicieuse réduction de l’autre, et fruit de la volonté d’armateurs venus de Chios. Aujourd’hui, la petite Scala vit ses grandes heures en juillet, pour le Festival « international » de l’Egée, dédié à la plus classique des musiques. Fondé voici douze ans par Peter Tiboris, son inamovible directeur, musicien texan de parents grecs, le festival bénéficie de soutiens généreux publics et privés. Au programme, une production lyrique, au milieu de quelques concerts symphoniques. On y vient comme on est, on y croise le pope, le maire et même l’évêque (catholique), invité d’honneur d’un concert de musique sacrée (Campra, Berlioz, Franck, Fauré, Poulenc) par le Chœur d’enfants d’Île-de-France, conduit avec talent par Francis Bardot, juste avant la deuxième représentation de I Pagliacci, dont il assure la partie chorale. Piero Giulacci (Canio), vieux routier des scènes italiennes, sert Leoncavallo avec fougue et sincérité. Il est très applaudi. Alors qu’importe la simplicité du décor ou une prima donna un peu trop prima donna, qu’on croise après la représentation au bras du directeur du festival, … son mari. Si près et si loin de Myconos, en tout cas l’île la plus culturelle de l’Egée.

Gilles Miller

www.festivaloftheaegean.com Photo © DR

Première saison de la Pop : Tristan et Iseut, ni toi sans moi, ni moi sans toi. Explication : à fond de cale relookée chic (noir, rouge) de la Péniche Opéra rebaptisée (seules restent les initiales) mais toujours flottant sur le bassin de la Villette, Geoffroy Jourdain (nouveau maître des lieux avec Olivier Michel), Morgan Jourdain (musique) et Nicolas Vial (metteur en scène) manient le mythe et en assument les dérives. Re-explication : ce Tristan joué, chanté, rafistolé par quatre comédiens-chanteurs-rafistoleurs virtuoses commence à la manière de Poulenc et Michel Legrand, se poursuit à la fortune du pot (verres frottés, bouteilles soufflées, tuyaux de plastique) et se termine dans une apothéose wagnérienne elle-même clôturant une réjouissante rencontre-débat sur le thème « Qu’est-ce que ce mythe nous dit, à nous, aujourd’hui ? ». Peu de moyens mais pas mal d’idées, un art du pince sans rire évitant les délires téléphonés, jeu assez fin avec les niveaux de lecture - même si les parents rient plus fort que les enfants. « La Pop, c’est un laboratoire où des artistes d’horizons variés s’emparent de l’objet sonore et musical pour raconter une histoire », résume Geoffroy Jourdain, d’abord connu comme animateur de l’ensemble vocal Les Cris de Paris. « Un lieu où les spectacles naîtront avant d’aller se faire voir ailleurs », ajoute-t-il en prélude au spectacle. Sur le papier : une volonté (risquée) de se démarquer du style bon enfant de la Péniche Opéra. A en juger par ce Tristan assez désopilant, une continuation finement décalée de la tradition maison.

François Lafon

La Pop, Quai de la Loire, Paris. www.lapop.fr Photo © DR

Disparition à soixante-sept ans du metteur en scène Luc Bondy, directeur depuis 2012 de l’Odéon-Théâtre de l’Europe. En 1979 – à propos de la première à l’Opéra de Paris de Lulu d’Alban Berg dans la version complétée par Friedrich Cerha - confrontation à l’Abbaye de Royaumont des tandems Patrice Chéreau-Pierre Boulez et Bondy-Christoph von Dohnanyi, artisans à Hambourg d’une Lulu incomplète mais mémorable. Découverte alors de ce jeune Zürichois bilingue français-allemand, qui aux péremptoires « Je veux dire » de Chéreau oppose un autre tic de langage : « Je ne sais pas, mais… ». Deux spectacles - théâtre et opéra - lui conféreront en France le durable statut d’artiste culte : Terre étrangère d’Arthur Schnitzler (Nanterre-Amandiers - 1984) et Don Carlos de Verdi (Châtelet -1996). Plus qu’à Chéreau, dont il sera l’éternel challenger (et avec qui il partagera le pourtant exclusif scénographe Richard Peduzzi), c’est plutôt à Klaus Michael Grüber, un de ses grands prédécesseurs à l’illustre Schaubühne de Berlin, que s’apparente sa manière : patchwork stylistique, plages vacantes ponctuées de fulgurances, direction d’acteurs à la fois lâche et précise. Sa superbe Salomé (Salzbourg – 1992, DVD Decca), sa Tosca, qui a succédé non sans remous au MET de New York à la version historique de Franco Zeffirelli, résume cet art consommé de l’intermittence (DVD Virgin Classics).

François Lafon

Photo © DR

En même temps que l’annonce de sa fermeture pour travaux, l’Opéra Comique désormais dirigé par Olivier Mantei lance un nouveau concept (enfin, nouveau sous nos cieux) : l’opéra participatif. L’ouvrage en question, mis en musique par le Français Philippe Manoury, en mots par l’Autrichienne Elfriede Jelinek (prix Nobel) et en scène par l’Allemand Nicolas Stemann, sera titré Kein Licht (Pas de Lumière) et devrait être créé salle Favart en octobre 2017. Principe de l’entreprise : fonder une société de « mécènes-producteurs », c'est-à-dire de donateurs admis à participer « aux étapes de travail habituellement confidentielles entre les artistes et les équipes de production ». Participer ou assister ? Quel généreux contributeur ira taper sur l’épaule du compositeur pour lui indiquer une faute d’harmonie à la mesure 632, ou (plus vraisemblable, quand même) sur celle du metteur en scène pour lui faire remarquer qu’il verse trop dans le Regietheater ? A moins que… les trois noms à l’affiche étant censés attirer un tout autre public que La Traviata relookée par Arielle Dombasle… Une expérience significative en tout cas, en ces temps de disette subventionnelle et de frilosité créative. Les candidats ont trois mois pour se déclarer, la plateforme de financement participatif étant d’ores et déjà ouverte sur Culture Time. Les anciens se souviendront à cette occasion des productions de disques par souscription, vite devenues des « offres spéciales » de rentrée, plus très participatives. Autres temps…

François Lafon

Initiative originale du Théâtre de La Monnaie de Bruxelles : un appel à projets de mise en scène pour Mitridate, Re di Ponto de Mozart. Règle du jeu : envoyer anonymement et en anglais intentions dramaturgiques, maquettes de décors, présentation de l’équipe artistique (à part, pour ne pas compromettre l’anonymat) avant le 18 septembre 2015. Sélection de trois équipes le 28 septembre, lesquelles participeront à un workshop en octobre. Désignation de l’équipe gagnante le 15 octobre, début des répétitions le 29 mars 2016, première le 5 mai sous le chapiteau de La Monnaie, où se déroule (entre autres lieux) la saison extra-muros pendant les travaux du théâtre. Mise à disposition des chanteurs (Michael Spyres dans le rôle-titre, Lenneke Ruiten, Myrtò Papatanasiu en Aspasia et Sifare), du chef (Christophe Rousset), de l’Orchestre et de « toutes les équipes techniques nécessaires », ainsi que d’un budget pour chaque équipe artistique. Mitridate, opera seria du jeune Mozart (quatorze ans) lointainement inspiré de la pièce de Racine, met en scène la lutte du Roi du Pont (la partie nord de la péninsule turque) contre les Romains : on peut espérer des projets engagés (anonymat aidant ?), voire polémiques, d’autant que le spectacle remplacera la production de Robert Carsen (dictature militaire, palais bombardé) déjà donnée en 2007, impossible à reprendre pour des raisons techniques. Intéressant aussi de voir qui se lancera dans la compétition : jeunes troupes, artistes confirmés, outsiders, plaisantins ? Dans sa présentation de la saison 2015-2016, le directeur de La Monnaie Peter de Caluwe cite Schiller via l’historien néerlandais Johan Huizinga : « L’homme ne joue que là où il est homme, dans la pleine acception de ce mot, et il n’est tout à fait homme que là où il joue ». « Jouer est indéniablement le mot qui résumera le mieux la saison », ajoute-t-il. En effet.

François Lafon

Envoi des projets en cinq exemplaires avant le 18 septembre 2015 au Théâtre Royal de la Monnaie / Mitridate / Marie Goffette / 4 rue Léopold / 1000 Bruxelles

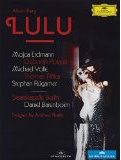

Parution en DVD de Lulu d’Alban Berg, filmé en 2012 à Berlin (Schiller Theater, pendant les travaux du Staatsoper) dans la mise en scène d’Andrea Breth et sous la baguette de Daniel Barenboim. Un cas d’école, moins à cause du caractère abscons du spectacle (rien de nouveau au pays de la Regietheater) que du réaménagement dramaturgico-musical de l’oeuvre. Depuis 1979 – création de la version complétée par le compositeur viennois Friedrich Cerha à partir du matériel laissé par Berg à sa mort – Lulu est considéré comme gravé dans le marbre, la seule excentricité admise étant le retour à la version donnée jusque-là, en deux actes suivis, pour remplacer le 3ème acte inachevé, d’extraits de la Suite orchestrale de la plume de Berg lui-même. Or c’est une nouvelle mouture, baptisée « version de Berlin », qui est donnée ici, due au compositeur anglo-allemand David Robert Coleman. Pourquoi pas, le travail scrupuleux de Cerha sur le 3ème acte laissant subsister des longueurs que Berg aurait probablement éliminées ? Mais Coleman, de conserve avec la metteur en scène qui tenait à présenter l’action sous forme de flashback, ne s’est pas contenté d’élaguer. Il a supprimé le prologue, où les personnages sont assimilés par un dompteur à des animaux de cirque, et tout le tableau « de Paris » au 3ème acte, siège principal des longueurs susnommées. Pourquoi pas, là encore, Lulu n’étant pas (tant s’en faut) un ouvrage sacré ? L’ennui, c’est que, tout en prétendant mettre en valeur les symétries et effets de miroir chers à Berg, ces coupes claires détruisent - musicalement mais aussi dramatiquement - la structure « en arche » révélées par la version Cerha, autour du pivot constitué par la « Musique de film » qui relie les deux tableaux du 2ème acte. Il a aussi orchestré ce qui reste du 3ème acte (la mort de Lulu à Londres sous le couteau de Jack l’Eventreur) façon jazz, avec marimbas, cloches à vaches et steel-drums. Des moustaches à la Joconde, qui au moins ne contribuent pas, elles, à faire perdre son équilibre tardivement retrouvé à un chef-d’œuvre déjà foisonnant.

François Lafon

1 DVD Deutsche Grammophon 073 4934

Au Petit Palais, exposition De Carmen à Mélisande, drames à l’Opéra Comique, à l’occasion du 300ème anniversaire de l’institution. Deux-cents manuscrits, programmes, photographies, tableaux, dessins, films, enregistrements, maquettes et costumes pour raconter vingt-sept ans de création (1875 – 1902) à travers sept ouvrages emblématiques : Carmen, Lakmé, Les Contes d’Hoffmann, Louise, Manon, Le Rêve, Pelléas et Mélisande. Une exposition documentée et efficacement pédagogique mais modeste d’apparence, aux tonalités un peu fanées en dépit de l’habillage symbolique de chaque section (rouge sang pour Carmen, bleu Watteau pour Manon, sable pour Lakmé…), le tout évoquant assez bien ce théâtre petit-bourgeois confiné dans l’ombre du grand opéra réservé aux riches. Un théâtre pas si conformiste pourtant, où soufflait l’air du temps au risque de choquer les habitués : scandale pour Carmen (sexe, meurtre et désertion), Louise (« roman musical » à tendance libertaire), Pelléas (anti-opéra nappé de non-musique), Le Rêve (Alfred Bruneau + Emile Zola, double peine naturaliste). Un choix habilement orienté, retenant des œuvres qui ont survécu (des drames d’ailleurs, comme l’indique le titre de l’exposition), laissant de côté l’ordinaire de la maison, dont le directeur sortant Jérôme Deschamps a donné ces dernières années une image plus conforme en programmant Carmen et Pelléas, mais aussi l’aimable Marouf, savetier du Caire d’Henri Rabaud ou – à l’affiche en ce moment – l’inoffensif Pré aux clercs de Louis-Ferdinand Hérold.

François Lafon

Petit Palais, Paris, jusqu’au 28 juin - En parallèle : L'Opéra Comique et ses trésors, Centre national du costume de scène, Moulins, jusqu'au 25 mai. Photio © DR

Puccini réorchestré par Bernd Alois Zimmermann, ou accident d’orchestre pour cette Bohème contemporanisée par le metteur en scène Philippe Sireuil à l’Opéra de Zürich en 2007 ? Comme nombre de ses confrères, le ténor Marcelo Alvarez transpose sa partie dans le grave pour éviter les notes trop aiguës. Le chef Paolo Carignani n’a apparemment pas été prévenu. Résultat ici :

Disparition, à soixante-dix ans, de Gerard Mortier. Hommages répétés à son refus de l’opéra-musée, à sa conviction que l’art lyrique a beaucoup plus qu’on ne le croit à nous apprendre sur nous, ici et maintenant. Liste glorieuse de « ses » metteurs en scène : Luc Bondy, Patrice Chéreau, Karl-Ernst et Ursel Herrmann, Gilbert Deflo, Peter Sellars, Klaus-Michael Grüber, Christoph Marthaler, Krzysztof Warlikowski, Michael Haneke. Opéra, théâtre, cinéma, même combat : « Mon rôle est d’essayer de semer le doute dans les esprits ». Vu d’ailleurs, hors de la bulle opéra, son avant-gardisme impressionnait moins : tel Rameau, trop en avance pour les lullistes, déjà dépassé pour les gluckistes, il aura pris le risque – comme le dit Pierre Boulez d’un confrère non identifié – d’être démodé avant d’être modé. « La tâche des hommes politiques devrait être de rapprocher le peuple des artistes », disait-il. Avant même d’être un idéologue, il était un idéaliste.

François Lafon

Il y a eu Die lustigen Nibelungen, opérette en trois actes d’Oscar Straus (1904), Bob et Bobette, le trésor de Fiskary, bande dessinée de Willy Vandersteen (1953), The Ring of the Nibelung, an analysis, one woman show d’Anna Russell (« L’histoire commence dans le Rhin. DEDANS !!! » – 1953), What’s Opera, Doc ?, dessin animé de Chuck Jones avec Bug’s Bunny (1957), La (toute) petite Tétralogie, théâtre musical de Michel Jamsin et Anne Laure Liégeois (2010), Nietzsche – Wagner : le Ring, spectacle philosophico-musical d’Alain Bézu (2010), Ring Saga, une Tétralogie de poche signée Antoine Gindt (2011). Voici, venu de Sidney (Australie), Le Ring raconté en deux minutes et demie, ou Pourquoi faire long, etc,. Une occasion rêvée pour rafraîchir votre anglais.

François Lafon

2588 œuvres dont plus de 300 en première mondiale, 1198 compositeurs dont 640 vivants, ont été représentées dans le monde de 2007 à 2012, selon le site Operabase. Pour le nombre des représentations, Paris (392) arrive en quatrième position derrière Berlin, Vienne et Londres et la France (1219) est à la même place derrière les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Autriche, mais se retrouve ... 19ème quant au nombre de représentations par million d'habitants. Verdi, Mozart, Puccini, Wagner et Rossini constituent le Top 5 des compositeurs « classiques » les plus représentés (en nombre d’œuvres), Phil Glass, Hans-Werner Henze, John Adams, Peter Maxwell-Davis et Jake Heggie celui des compositeurs « contemporains », les compositrices n'apparaissant qu'à la 15ème place avec Kaija Saariaho. Le Top 10 des opéras les plus représentés est sans surprise : La Traviata, La Bohème, Carmen, La Flûte enchantée, Tosca, Les Noces de Figaro, Madame Butterfly, Le Barbier de Séville, Rigoletto, Don Giovanni. A noter tout de même qu’Aïda, longtemps en tête avec Carmen, n’arrive qu’en 14ème position (manque de voix pour le chanter ?) alors que La Traviata passe pour la première fois en tête de liste. A noter aussi qu'aucun ouvrage de la seconde moitié du XXème siècle ne figure parmi les 25 titres leaders, le premier d’entre eux, Le Tour d’écrou de Benjamin Britten (1954), arrivant en 73ème position. Une précision : Jake Heggie, cinquième des compositeurs contemporains les plus représentés, est l’auteur de Dead Man Walking (2000), triomphe international pas encore donné en France. Une remarque : Händel est neuvième dans la liste des compositeurs les plus représentés, mais aucun autre musicien antérieur au XIXème siècle (Mozart mis à part, bien-sûr) n'apparaît avant Gluck et Purcell (23ème et 24ème places). L'invasion de l’opéra baroque, fêtée par les uns, déplorée par les autres, serait-elle un effet d’optique, à moins que ce ne soit un phénomène franco-français ?

François Lafon

Photo Mireille Delunsch dans La Traviata DVD Bel air

« A la fin de Dialogues des Carmélites, toutes les Carmélites doivent mourir ». C’est le cri du cœur que poussent par voie de justice les héritiers de Georges Bernanos et Francis Poulenc à l’occasion de la reprise de l’ouvrage au Staatsoper de Munich dans la mise en scène de Dmitri Tcherniakov. Tardive réaction : le spectacle existe depuis 2010, il est même paru en DVD l’année dernière, et les représentations auront lieu, accompagnées d’une mise au point distribuée au public. Tcherniakov, connu pour ses relectures radicales mais talentueuses du répertoire (son Don Giovanni façon complot de famille a alimenté la chronique au festival d’Aix) n’y est, il est vrai, pas allé de main morte : plus de Carmélites, plus de Révolution française, mais des femmes, quelque part dans un pays totalitaire, qui finissent par faire sauter à coups de bouteilles de gaz le local vitré dans lequel elles vivaient à la fois recluses et exposées au regard des passants. Argument du metteur en scène : l’angoisse générée par une telle situation parle davantage à notre époque. Peut-être, mais ce qui a choqué les ayants-droit, c’est que ces dames (sauf une) finissent par sauver leur peau, alors que l’œuvre ne prend son sens que si elles accomplissent leur vœu de martyre. Un radicalisme, en effet, qui devrait continuer à parler à notre époque.

François Lafon

Bayerische Staatsoper, Munich, les 28 octobre, 1, 4 novembre.

Retransmission sur Medici TV et Arte Live WEB de Written on skin, l’opéra de George Benjamin (musique) et Martin Crimp (livret), en direct du festival d’Aix-en-Provence. « Attention : chef-d’œuvre » (Concertclassic.com) ; « Le premier chef-d’œuvre du siècle» (Le Soir, Bruxelles) ; « Le meilleur opéra écrit depuis vingt ans » (Le Monde). « On dirait que Benjamin a étudié tous les pièges posés par le genre pour mieux les déjouer » (Le Figaro). Pas si simple, pourtant, le chef-d’oeuvre : intrigue en abîme, télescopage des époques, tissu vocal subtilement dialectique, réflexion sur l’image et l’incarnation. « J'ai un problème avec l'écriture vocale de beaucoup d'œuvres récentes, car je n'aime pas que la voix fasse des zigzags permanents, explique Benjamin. J'ai dû (…) éviter les changements continuels de tessiture, bannir les intervalles modernes, devenus conventionnels. Je voulais surtout que la ligne vocale reflète les intentions des personnages. Il y a un rapport de force et une intention derrière chaque réplique. ». Au lieu de régler ses comptes avec le genre, il en renouvelle les données. Cela change, en effet, des habituels anti-opéras. Le spectacle, superbement mis en scène par Katie Mitchell, est programmé à Londres, Amsterdam, Toulouse et Florence. C’est tout pour l’instant. Medici le propose en VOD (payant) jusqu’au 31 octobre, Arte en streaming jusqu’en janvier 2013. Bande son sur France Musique le 22 juillet.

François Lafon

Photo © Pascal Victor/Artcomart

Polémique au Metropolitan Opera de New York. A la suite d’une descente en flammes du Crépuscule des dieux mis en scène par Robert Lepage suivie d’un dossier mettant en cause sa politique artistique, Peter Gelb, le directeur général, décide d’interdire de critique la revue Opera News. Il en a les moyens : ladite revue, fondée en 1936 dans le but de fournir un soutien financier au MET, est toujours dirigée par un directeur adjoint de la maison. Tollé des abonnés, appel au respect de la libre expression. Aux dernières nouvelles, Peter Gelb a fait machine arrière, admettant qu’il avait fait une erreur, que le MET n’existait que par le bon vouloir du public, que celui-ci attendait d’Opera News qu’il chronique les spectacles du MET, et qu’il s’inclinait devant une « vague de déception ». Opera News tire à 100 000 exemplaires, couvre l’actualité lyrique américaine et internationale, chronique des disques, bref, se pose depuis trois quarts de siècle en leader d’opinion. Comme si En Scène, la revue promotionnelle de l’Opéra de Paris, ne faisait qu’un avec Opéra Magazine. Or personne jusqu’ici n’avait apparemment crié au trafic d’influence.

François Lafon

« Vous êtes malheureux en amour, ou en train de divorcer ? Votre partenaire a cessé de vous écouter ? Vous n’avez plus d’autorité sur vos enfants ? Vous ne vous entendez pas avec vos parents ? Vous pleurez un être cher ? Vous en avez assez d’être seul(e) ? Vous êtes en conflit avec votre patron ? Nous croyons à l’opéra, et pensons que l’opéra peut vous apporter une solution ». La solution a pour nom Operahjälpen (SOS Opéra) et fait partie du programme Opera Showroom, imaginé par le Britannique Joshua Sofaer avec des artistes du Folkoperan, deuxième scène lyrique de Stockholm, plus avant-gardiste que l’Opéra Royal de Suède. «J’ai chanté à domicile pour un couple qui perdait le contact, se disputait beaucoup, explique la soprano Henrika Gröndahl sur le site suisse 24 heures. L’aria choisie, "Donde lieta usci", tirée de La Bohème de Puccini, évoque une séparation. Au bout de deux mesures, la femme pleurait et s’agrippait au bras de son époux, qui lui-même semblait très ému ». « Le projet n’est pas une musicothérapie. Le son modifie la pièce qui demeure comme hantée après le départ du chanteur», précise Joshua Sofaer. « Si vous n’avez pas de problème, c’est vous qui venez au spectacle », ajoute Pia Kronqvist, directrice du Folkoperan. La séance à domicile est gratuite, comme la première dose offerte par un dealer. Qui affirmera, après cela, que l’opéra, n’est pas une drogue ?

François Lafon

Photo : Henrika Gröndahl en pleine thérapie © DR

Il y a une vingtaine d’années, Franco Zeffirelli avait déclaré qu’il monterait volontiers La Tétralogie à condition que les gardiens du temple wagnérien le laissent en faire un digest de quatre heures. Réaction desdits wagnériens : « Que Monsieur Zeffirelli s’en tienne à La Bohème et Aïda ». A la même époque, en Angleterre, le compositeur Jonathan Dove et le metteur en scène Graham Vick attiraient à l’opéra un nouveau public en condensant des chefs-d’œuvre du répertoire, parmi lesquels … La Tétralogie. Quatre soirées en un week-end, neuf heures de musique (et non plus quatorze, mais tout de même pas quatre), dix huit instrumentistes, quinze chanteurs. C’est ce Ring Saga, mis en scène par Antoine Gindt, qui parcourt en ce moment la France et ses environs : Porto, Strasbourg (dans le cadre du très chic festival Musica), Paris, St-Quentin-en-Yvelines, Nîmes, Caen, Luxembourg, Reims. Sans vedette, mis en scène a minima, le spectacle fait le plein partout. Les Français ne sont pourtant pas privés de Tétralogie grandeur nature : Aix-en-Provence, Strasbourg, Paris, pour ne citer que les plus récentes. Mais s’offrir un Ring complet n’est pas à la portée de toutes les bourses, ni de toutes les oreilles. Alors Wagner pour les riches, Wagner pour les nuls ? Un opéra à deux vitesses ? Prix des places pour le cycle intégral de Ring Saga : de 10 à 65 euros (Caen), de 80 à 120 euros (Strasbourg). Même en mini-lingots, l’Or du Rhin manque de stabilité.

François Lafon

ringsaga.com Photo©CasaMusicaPorto

Débat d’experts autour du Porgy and Bess de Gershwin, monté à Cambridge (Massachusetts) par l’American Repertory Theatre, et repris à Broadway l’hiver prochain. En tête de la fronde : Stephen Sondheim, compositeur et librettiste, conscience et mémoire de la comédie musicale. Depuis les années 1980, l’ouvrage de Gershwin figure au répertoire des grandes maisons d’opéra, le MET en tête. Des éditions musicologiques ont vu le jour, bien éloignées de la version entertainment créée en 1935 à Broadway, avec un succès d’ailleurs modeste. Première pomme de discorde : le titre, qui devient « Le Porgy and Bess de Gershwin ». « Au cas où on l’aurait confondu avec celui de Rogers et Hart », ironise le critique Patrick Healy, du New York Times. Plus grave, le livret est remanié : ajouts de dialogues, de péripéties et même d’un happy end qui modifie la signification de l’œuvre. On sait désormais pourquoi Porgy est infirme, et comment Bess est devenue une fille perdue. Exeunt les archétypes qui font le grand opéra, remplacés par des humains comme vous et moi. Réponse de Diane Paulus, metteur en scène du spectacle : « On peut pas demander à un public actuel de s’intéresser pendant trois heures à une intrigue pleine de lacunes et à des personnages incompréhensibles ». Et de fustiger les puristes gershwiniens, qu’elle assimile à une secte. Cela va faire drôle aussi d’entendre l’orchestre réduit à un petit ensemble de dix-huit musiciens, quand on est habitué aux enregistrements symphoniques de Lorin Maazel ou Simon Rattle. Stephen Sondheim y sera sensible, lui qui a dû attendre que ses propres ouvrages (A Little Night Music, Sweeny Todd) soient donnés à Paris, au Châtelet, pour les entendre « grandeur nature », avec le Philharmonique de Radio France dans la fosse.

François Lafon

Un camion bélier, un portail défoncé, un entrepôt pillé : scène de chasse en banlieue. Mais ce ne sont pas seulement des tuyaux de métal (très recherchés) qui ont disparu du Théâtre de la Mezzanine, à Lieusaint (ville nouvelle de Sénart), c’est le décor géant imaginé par le metteur en scène Denis Chabroullet pour Didon et Enée de Purcell. Deux ans de travail, trente personnes au chômage, dix tonnes de matériel, cent mille euros de pertes. Le spectacle, qui tournait depuis la mi-novembre en Ile-de-France, était bien dans le style maison : onirique et paroxystique, entre palais des merveilles et fourre-tout de chiffonnier, le tout baignant dans une sorte de lac où se reflétaient objets récupérés et corps en perdition. Tout doit être reconstruit pour avril, où la tournée doit continuer. Loi des séries ou improbable hasard : la Serre (c’est le nom du lieu) venait tout juste d’échapper à la destruction, la clinique qui devait la remplacer allant finalement s’installer ailleurs. Les dons sont les bienvenus : à votre bon cœur ! En attendant, la banlieue, encore une fois, se passera d’opéra.

François Lafon

Théâtre de la Mezzanine : 01 60 60 51 06. http://www.theatredelamezzanine.com/

En 3D, comme Avatar : c’est le petit plus inauguré par l’English National Opera pour la retransmission, en direct sur la chaîne TV Sky 3D et en salles, de sa nouvelle production de Lucrèce Borgia de Donizetti. Le cinéaste Mike Figgis (Leaving Las Vegas), qui met le spectacle en scène, a même imaginé, en plus des entractes avec visite des coulisses et interviews des chanteurs, des interludes filmés racontant la jeunesse de l’illustre empoisonneuse, composés, entre autres, d’extraits de la Lucrèce Borgia d’Abel Gance avec Edwige Feuillère (1935). Le 5 mars, la Carmen du Covent Garden sera donnée en salles en 3D, mais pas en direct. L’opéra sur écran n’est plus un ersatz, et offre davantage que le spectacle live. Davantage ? Et la voix au naturel, et la présence scénique, et la sensation d’assister à une aventure unique ? Ne tremblez pas, chers abonnés : en 3D ou non, les caméras ont encore besoin (pour combien de temps ?) d’avoir quelque chose à filmer.

François Lafon

Lucrezia Borgia, du 31 janvier au 3 mars à l’English National Opera, Londres. En direct le 23 février sur Sky Art 2, Sky 3D et des salles de cinéma. (Photo extraite du film d'Abel Gance)

Dans la louable intention de construire des ponts entre le Chine et le reste du monde, Pékin a envoyé l’année dernière le plasticien branché Zhang Huan monter Semele de Handel à Bruxelles. Auréolé du succès qu’il a remporté au Théâtre de la Monnaie, le spectacle est arrivé en fanfare dans la capitale de l’Empire du Milieu. Mais là, la commission de censure s’est déchaînée. Transposer en Chine la mythologie gréco-latine, c’est bien. La nudité et la lubricité, ça ne l’est pas : l’âne (une marionnette habitée par deux manipulateurs) doit cacher son priapisme et les acteurs sont priés de se rhabiller et d’éviter tout « geste sexuellement suggestif ». Non moins grave est l’impertinence morale, ou politique. Plus de chœur grec en robe safran : on dirait des moines tibétains. Edulcoration des sous-titres, coupures dans le film, projeté pendant l’ouverture, expliquant la présence sur scène d’éléments sculptés d’un temple de la dynastie Ming : l’ex-propriétaire dudit temple a été exécuté pour avoir tué l’amant de sa femme, et cela ne se raconte pas. Que cela soit la clé de la transposition de l’action, que le public, déjà désarçonné par la musique, ne comprenne plus grand-chose au projet initial est secondaire. Suppression enfin de L’Internationale, chantée à la fin du spectacle. Au New York Times, Lady Linda Wong Davies, directrice de la KT Wong Foundation (Londres) et productrice du spectacle, a déclaré : « La prochaine fois, nous monterons Mary Poppins ou La Mélodie du bonheur. » Parce que Le Roi et moi, cela risque de ne pas être politiquement correct ?

François Lafon

Photo : Han Fen

Robert Hossein a de quoi être fier : au Wolf Trap, un centre de spectacles en pleine nature à quelques miles de Washington, le metteur en scène James Marvel lui a emprunté l’idée de faire voter le public. Cette fois, il ne s’agit pas de se demander si Gaston Dominici est innocent ou si Marie-Antoinette mérite la guillotine, mais si Zaide, le singspiel inachevé de Mozart, doit se terminer bien ou mal. Si l’on n’écoute que la musique, cette histoire d’esclaves chrétiens en terre musulmane - dans laquelle on a vu un brouillon de L’Enlèvement au sérail – s’arrête au moment où le sultan condamne les captifs pour avoir voulu s’évader. Mais le livret - ou tout au moins ce qu’on croit en savoir - ménage un coup de théâtre façon « croix de ma mère », qui amène le potentat à libérer tout le monde. C’est à l’entracte que les spectateurs doivent trancher. Le contexte n’est pas innocent : il s’agit moins d’être - ou non - fidèle à l’esprit des Lumières en optant pour la clémence, comme dans L’Enlèvement au sérail, que de décider si l’on juge l’Islam capable de mansuétude vis-à-vis de l’Occident chrétien. Quatre représentations sont prévues : l’Amérique profonde n’a plus qu’à parler. Dans sa mise en scène de Zaide, créée à Vienne et donnée il y a deux ans au festival d’Aix-en-Provence, l’Américain Peter Sellars ne tranchait pas. Et pourtant, Sellars est connu pour être un incorrigible idéaliste.

François Lafon

Zaide, de Mozart. Gary Thor Wedow (direction). Wolf Trap Opera, les 11, 13, 15, 19 juin. www.wolftrap.org.

Pour succéder au chroniqueur Henry-Jean Servat et à l’actrice Julie Depardieu, Patrick Poivre d’Arvor en personne. Pour quoi faire ? Monter un opéra. C’est à Carmen que PPDA va se mesurer. Il aurait préféré monter Don Giovanni, mais sa fille Solenn préférait Carmen. « Je m’endors avec Carmen, sans avoir besoin du son » ( ?) a-t-il déclaré. De cour (d’honneur) en jardin (du château), Opéra en plein air promène chaque année un spectacle à travers la France. Il s’agit de « susciter un rapport nouveau à l’art lyrique ». Pas question, donc, de relecture critique des chefs-d’œuvre du répertoire. On y va comme à un Son et Lumière, sans faire attention aux aléas de la sono, et sans se poser de questions sur la pertinence stylistique de ce qu’on voit et (avec de la chance) entend. Les vieilles pierres, de toute façon, sont là pour légitimer l’entreprise. Patrick Poivre d’Arvor a, comme ses prédécesseurs, un co-équipier censé redresser la barre en cas de tempête, en la personne de Manon Savary, fille de Jérôme. Ensemble, ils veulent échapper à l’espagnolade, et imprimer au spectacle « un caractère furieux » et un rythme rappelant celui du JT (sic). Une des vertus de cet acte culturel estival est de donner leur chance à de jeunes chanteurs. Dont acte. En tout cas, le concept fonctionne, puisque l’opération fête son dixième anniversaire.

François Lafon

Carmen, 26 représentations, du 3 juin au 4 septembre

Cette troisième et dernière leçon nous initie aux aspects philosophiques, voire métaphysiques de la méthode.

19) L’ennui du public est une forme d’art.

20). Il doit y avoir un tas de ferraille dans un coin, que l’on manipule sans raison, et qui s’écroule de préférence quand l’orchestre joue piano. Veiller à ce que les objets dangereux soient placés sur le bord du plateau, de manière que, quand les danseurs ont les yeux bandés, ils puissent shooter dedans et les envoyer dans la fosse d’orchestre.

21) Les apartés doivent être chantés face à celui qui est censé ne pas les entendre.

22). Les protagonistes doivent être maquillés en blanc, de manière à perdre toute individualité, toute variété dans leurs expressions. De toute façon, ils ne savent pas jouer. Ils ne sont là que pour prendre la pose et émettre de jolis sons.

23). Essayez de lire le livret à l’avance, pour être sûr qu’il ne se mettra pas en travers de vos idées. N’allez pas jusqu’à écouter un enregistrement de l’œuvre : ce n’est pas votre travail.

24) Faites en sorte que le chef se sente utile, même s’il n’est qu’un intrus, un manieur de premier degré.

25). Le metteur en scène doit bannir toute idée qui ne vient pas de lui, même si cette idée figure déjà dans cette liste.

26) Un costume doit répondre au moins à deux de ces critères : a) enlaidir le chanteur ; b) obscurcir sa vue ; c) l’empêcher d’entendre l’orchestre ; d) gêner ses mouvements ; e) être en contradiction avec l’époque indiquée par le livret (ce dernier point ayant à peine besoin d’être mentionné).

Voilà. Sans prétendre égaler les maîtres en la matière que sont Christoph Marthaler, Claus Guth ou Christof Loy, vous avez en mains les éléments qui vous permettront de percer les secrets du Regietheater tel qu’il est pratiqué sur la plupart des scènes lyriques. Faites-en bon usage. Et si vous pensez aux pyramides en écoutant Aida, s’il vous arrive d’imaginer Wotan vêtu de peaux de bêtes et Manon en robe à paniers, apprenez par cœur ces vingt-six préceptes. Vous pourrez vous les réciter et échapper ainsi à toute tentation de révisionnisme dramaturgique.

Les huit premiers préceptes de « How to opera germanly » ont posé les principes de base de la méthode. Avec cette deuxième leçon, nous en abordons quelques aspects plus pratiques.

9) Les scènes de sexe doivent être sans charme, agressives même. Le must : se rouler par terre.

10) Des comportements homosexuels sans motif apparent doivent émailler l’action.

11) Le happy end est une faillite intellectuelle. Jouer le contraire. Ajouter si possible un meurtre.

12). Eviter à tout prix de plaire au public. S’il siffle, vous avez gagné.

13) Répétez l’opération jusqu’à ce que celui-ci soit mort. Très important.

14) Toute allusion à la beauté ou au mystère de la nature doit être évitée. Le décor doit être prosaïque, contemporain et décrépit. N’oubliez pas les lumières fluorescentes. Les lampes à arc sont aussi admises.

15) Le public ne doit pas savoir à quels moments il peut applaudir ni quand la scène/l’acte se termine.

16) Les atrocités de l’histoire, comme l’Holocauste ou le sida, doivent être le plus possible exploitées. Les mœurs du public doivent aussi être tournées en dérision.

17) Les couleurs relèvent de l’opéra culinaire : du noir, du blanc, du gris, rien d’autre.

18). Les choristes doivent avoir le crâne rasé, être sans sexe, sans visage et en trench coat.

Depuis son apparition sur la toile au début du XXIème siècle, « How to opera germanly » (« Comment monter un opéra à l’allemande », ou plutôt « allemandement ») reste un mystère. L’auteur en serait un chanteur et/ou metteur en scène préférant rester anonyme pour ne pas se griller dans le métier. Certains prétendent qu’il s’agirait du compositeur et ex-ténor wagnérien Gary Bachlund, lequel en a livré une très sérieuse version commentée. La charge contre l’école germanique de mise en scène est grosse, et l’ensemble dégage un désagréable parfum de réaction (c’est la loi du genre). Mais quel meilleur remède à l’overdose qui nous guette de Haendel en treillis, de Mozart au fast food et de Wagner façon Mad Max ? Il circule diverses versions de « How to opera germanly », plus ou moins augmentées et parées de variantes. L’urtext est en (mauvais) anglais. Le voici en (mauvais ?) français. Il est en vingt-six points. Pour vous permettre de l’assimiler plus facilement et devenir ainsi un as du Regietheater (théâtre de metteur en scène), comme on dit outre-Rhin, nous vous le proposons en trois leçons. Aujourd’hui : les huit premiers préceptes.

Exposition Crime et châtiment. Jusqu'au 27 juin. Paris, Musée d'Orsay.

Polémique à la Scala de Milan à propos de la mise en scène du Tannhäuser de Wagner par La Fura dels Baus. Images choc, éclairages virtuoses, vidéos en folie : le collectif catalan déploie son arsenal habituel. Mais la grande idée du spectacle est que la rédemption de l'artiste déchiré entre l'empire des sens et l'aspiration à la pureté passe mieux si l'action est transposée dans une Inde colorée par le folklore bollywoodien. L'argument est recevable : là-bas, on fait encore la route à pied pour aller se purifier dans les eaux du Gange, alors qu'ici, on n'a pas encore vu Michel Houellebecq déguisé en Tannhäuser, se traînant jusqu'à Rome pour recevoir l'absolution papale.

Puisque l'actualisation est à la mode, il faut bien trouver des équivalences culturelles. On a vu à l'Opéra Bastille un Barbier de Séville déplacé par Colline Serreau dans le Maghreb (où l'on enferme encore les filles à marier), à la Cartoucherie un Tartuffe devenu islamiste par les bons soins d'Ariane Mnouchkine, et au Châtelet un Padmâvati (de Roussel) déjà bollywoodien, avec éléphants roses et jeunes premiers gominés. Les civilisations traditionnelles sont décidément bien utiles pour donner un coup de jeune (si l'on ose dire) à des intrigues qui ne sont plus de chez nous. C'est toujours plus raffiné que de transporter la prison de Fidelio à Guantanamo ou le séisme du Roi d'Ys à Haïti. Ce qui a le plus choqué, dans le Tannhäuser de La Scala, c'est la scène filmée où l'on voit Jean-Paul II vouer à l'enfer ceux qui ont commis le péché de luxure. Comme quoi il n'est pas toujours indispensable d'aller jusqu'en Inde pour se retrouver au XIXème siècle.

Puisque l'actualisation est à la mode, il faut bien trouver des équivalences culturelles. On a vu à l'Opéra Bastille un Barbier de Séville déplacé par Colline Serreau dans le Maghreb (où l'on enferme encore les filles à marier), à la Cartoucherie un Tartuffe devenu islamiste par les bons soins d'Ariane Mnouchkine, et au Châtelet un Padmâvati (de Roussel) déjà bollywoodien, avec éléphants roses et jeunes premiers gominés. Les civilisations traditionnelles sont décidément bien utiles pour donner un coup de jeune (si l'on ose dire) à des intrigues qui ne sont plus de chez nous. C'est toujours plus raffiné que de transporter la prison de Fidelio à Guantanamo ou le séisme du Roi d'Ys à Haïti. Ce qui a le plus choqué, dans le Tannhäuser de La Scala, c'est la scène filmée où l'on voit Jean-Paul II vouer à l'enfer ceux qui ont commis le péché de luxure. Comme quoi il n'est pas toujours indispensable d'aller jusqu'en Inde pour se retrouver au XIXème siècle.

Wagner : Tannhäuser. Mise en scène : La Fura Dels Baus – Direction : Zubin Mehta – Milan, Scala, les 20, 24, 27, 30 mars, 2 avril.

Dans les années 1960, les Who voulaient donner leur opéra rock Tommy au Palais Garnier. Horreur des abonnés. Un demi-siècle plus tard, le compositeur italo-anglais Marco Sabiu lance - sur disque et, espère-t-il, sur scène - l'opéra metal symphonique. Le titre : Charlemagne, par l'épée et par la croix. La vedette : Sir Christopher Lee, quatre-vingt-sept ans, Dracula en chef du cinéma d'horreur britannique des années 1960, récemment relancé par Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson. Rien de subversif dans tout cela, bien sûr. Le metal est plus poli que heavy, et Sabiu s'est rappelé qu'il avait travaillé avec Pavarotti. Encore une comédie musicale qui veut se donner des lettres de noblesse. A l'époque des Who, le seul nom d'opéra faisait fuir les beaux esprits, et le trio Pierre Boulez - Jean Vilar - Maurice Béjart achevait de le passer au Kärcher dans un rapport commandé par André Malraux. Aujourd'hui, Pascal Dusapin le partage avec Luc Plamondon et Jean-Pierre Pilot, l'un des compositeurs de Mozart, l'opéra rock. Mais personne, dans ce Mozart néo-disco n'a pour ancêtre l'auteur de Don Giovanni, alors que Christopher Lee affirme descendre par sa mère de l'Empereur à la barbe fleurie.

Au moins Hope, le spectacle qui fait fureur à Francfort, est moins ambitieux. Il ne se pare pas du beau nom d'opéra, comme naguère Nixon in China de John Adams et Peter Sellars, mais simplement d'« Obama musical story ». On y voit Mr President chanter « Yes we can » en duo avec Hilary Clinton, tandis que le public a la possibilité d'accompagner la musique au moyen du « plus petit tambour du monde » intégré à chaque siège. Une idée pour un futur opéra participatif ?

Charlemagne, by the Sword and the Cross. Opéra metal symphonique de Marco Sabiu. Dans les bacs le 15 mars.

Hope, Obama musical story. Jarhunderthalle, Francfort, Allemagne.

Une vieille lune, le cinéma interdit au moins de dix-huit ans? Que dire alors de l'opéra « déconseillé » aux moins de seize ans, pratiqué par le <a href="http://www.geneveopera.ch/index.php?id=3â

Vous rêvez d'être joué au Covent Garden de Londres ? Alors inscrivez-vous au concours ouvert sur www.numu.org.uk/fanfare, et composez le thème qui remplacera la sonnerie de cour de récréation ordonnant aux spectateurs de quitter le bar pour rejoindre leur siège. Vous prendrez place dans une lignée où brillent déjà Wagner (les appels de cuivres enjoignant les pèlerins de regagner leurs stalles dans le temple de Bayreuth), Maurice Jarre (les fanfares appelant le peuple à venir découvrir les beautés de la culture dans la Cour d'honneur d'Avignon) et un certain nombre de compositeurs commis post mortem à cette honorable tâche (l' « Idée fixe » de la Symphonie Fantastique de Berlioz préludant aux concerts de l'Orchestre de Paris). Mais attention, pour concourir, vous devez avoir entre onze et quatorze ans. Recalés d'avance, Wagner, Jarre et les autres !